半个世纪以前,一位名为戈登•E•摩尔的年轻工程师在认真审视了他所从事的这个羽翼初丰的行业后,预言了未来10年内将出现的大事件。在专业杂志《电子学》(Electronics)上刊登的一篇长达4页的文章中,摩尔对家庭计算机、手机和汽车自动控制系统的未来作出了预言。他在文中写道,集成电路上的电子元件将会以最经济的方式整合在一起,并且元件的数目将会每年稳定递增,而这种现象将不断地促进现代科学出现奇迹。

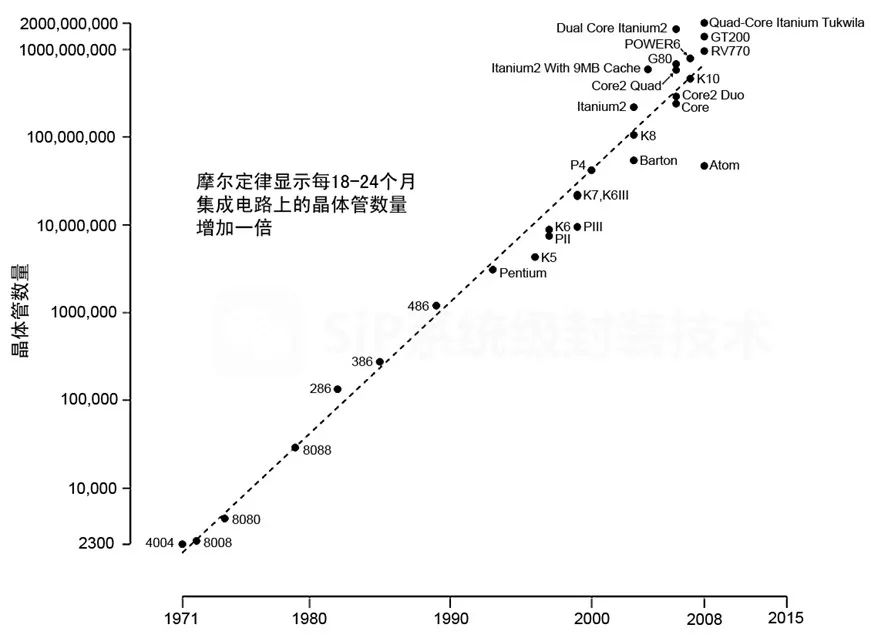

10年过后,集成电路的指数级增长——后来被称为“摩尔定律”——仍没有终止的迹象。在今天看来,这一定律描述了一段非凡的、长达50年之久的辉煌时光。在这段时间里,计算机、个人电子设备和传感器层出不穷。怎样夸大摩尔定律对人类现代生活的影响都不过分。没有摩尔定律,现在的我们就不可能坐飞机出行,打电话沟通,甚至不可能启动洗碗机。没有摩尔定律,我们也不可能发现希格斯玻色子或创造出互联网。

然而,摩尔定律究竟所言何物?它何以如此成功?它是否论证了不可阻挡的科技发展趋势?或者,它是否只是反映了工程学历史上的一段独特时期?正是在这段时间里,凭借硅晶的特殊属性和一连串稳步的工程创新,我们才获得了这几十年的巨大进步。

我要说的是,摩尔定律所作的任何预测都不是必然会发生的。相反,它只是对人类智慧、辛勤工作和自由市场激励机制的证明。摩尔的预言在最初只是对一个新兴行业所作的极为简单的观察。但是随着时间的推移,这个预言却成为一个满含期望和自我证明的预言——其实就是一些工程师和公司在发现摩尔定律的效益后,持续不断地进行的创造。他们一直在努力让摩尔定律继续发挥作用,防止自己在竞争中被淘汰出局。

我还要指出的是,尽管摩尔定律一直在不停地被解读,但它并非是一个简单的概念。在过去若干年中,摩尔定律的含义一直在反复变化,甚至目前也仍在演变。如果我们希望从摩尔定律中提取任何有关发展进步的特性以及对未来预言的信息,我们还必须对它作出更深一步的解读。

20世纪60年代初期,在硅谷还未成为被人们所熟知的“硅谷”之前,摩尔在仙童半导体公司担任研发总监。摩尔与其他几个研究硅电子设备的同事,在一起离开肖克利半导体实验室后,于1957年共同创立了仙童半导体公司。

仙童半导体公司是当时为数不多的几家开展晶体管研究的公司之一。而现在,晶体管作为无处不在的开关,大量地(数十亿计)被集成在芯片上,用于完成各类计算和数据存储工作。当时,仙童半导体公司在很短的时间内便发掘到了自己的利基市场。

在当时,大部分电路是靠人工将单个的晶体管、电阻器、电容器和二极管连接在电路板上的。但在1959年,仙童半导体公司的金•赫尔尼(Jean Hoerni)发明了平面晶体管,这种晶体管是在硅片平面上加工而成的,而不是采用凸起的硅台面。

借助这种加工工艺,工程师们可以在晶体管上方用引线将各元件连接在一起,从而在同一片芯片上一次性制作出“集成电路”。德州仪器的杰克•基尔比(Jack Kilby)最先提出了初期的集成方案,利用架在芯片表面之上的“飞线”将器件连接在一起。但是摩尔的同事罗伯特•诺伊斯(Robert Noyce)却向世人展示,平面晶体管也可以像立方块一样用来制造集成电路,只需将晶体管镀上一层氧化物绝缘层,然后添加铝来连接器件即可。仙童半导体公司采用了这种新的架构并制造了首批硅集成电路。1961年发布的首款硅集成电路共容纳了4个晶体管,这在当时是一项很了不起的成就。到1965年时,仙童半导体公司已准备发布带有64个元件的芯片了。

掌握了这项技术的摩尔在1965年发表的论文的开篇便作出大胆陈述:“集成电子技术是电子学的未来。”在今天看来,这一声明已不证自明,但在当时却充满了争议。许多人怀疑集成电路只能满足一个小份额市场的需求。

这种怀疑是情有可原的。尽管最初的集成芯片比手工连线的芯片紧凑许多,但它们的成本也高出很多——按照今天的币值计算,每个元件约为30美元,而独立元件的成本却不足10美元。当时市场上只有几家公司制造集成电路,而它们真正的客户也只有NASA和美国军方。

而晶体管性能尚不可靠这一不争事实让问题变得更为严重。在当时制造出的单个晶体管中,只有一小部分——摩尔后来回忆指出,只有百分之十至二十——能够真正发挥作用。将这样的六七个器件一起放在集成电路中,你一定会认为这些小问题会叠加,导致只有极少数的芯片能够正常使用。

然而,这一逻辑却是错误的。事实上,在制造含有8个晶体管的芯片时,能够正常使用的芯片比例与制作8个单个晶体管时的可使用比例是相近的。原因在于这种概率并不是针对单个晶体管而言的。缺陷会占用空间,而多种类型的缺陷会像飞溅的油漆一样随机分布。如果将两个晶体管紧密地放置在一起,单个晶体管自身的缺陷便可以同时影响两个晶体管。因此,将两个晶体管并排放在一起时由缺陷导致的失效风险与单独一个晶体管是相同的。

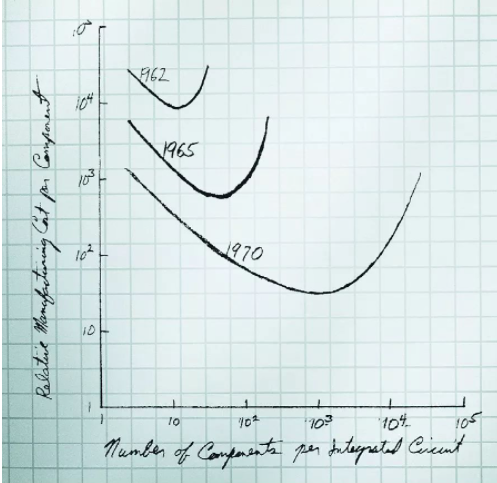

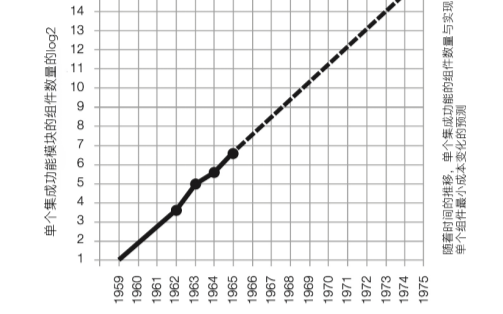

摩尔确信,最终一定能够证明集成工艺是经济合算的。在1965年发表的论文中,为了证明集成电路拥有无限光明的未来,摩尔在一幅曲线图中按照先后顺序绘制了5个时间点。第一个时间点是仙童半导体公司首款平面晶体管问世,随后是公司的一系列集成电路产品推出的时间。摩尔采用的是半对数曲线图,其中一个轴是分度不均匀的对数坐标轴,另一个轴是分度均匀的普通坐标轴。指数函数在这种坐标图中会被显示为直线。而摩尔所画的,连接这5个时间点的线大约是一条倾斜的直线,其倾斜度恰好对应集成电路上每年翻倍的元件数量。

从这条小小的趋势线出发,摩尔作出了大胆的推断:这种翻倍现象将继续维持10年。他预测,到1975年时,集成电路上的元件数量可以从64个增加至6.5万个。实际上,摩尔的推测几乎完全正确。摩尔于1968年离开仙童半导体公司,并与别人共同创立了英特尔公司。而英特尔公司在1975年所筹备推出的一款电荷耦合器件(CCD)存储芯片中,大约有3.2个万元件——仅比摩尔的千倍增长预测结果少了一半。

在回顾这篇令人瞩目的论文时,我要指出几个经常被人们忽略的细节。首先,摩尔预测的是电子元件的数量——而不仅仅是晶体管或其他器件(例如电阻器、电容器、二极管)的数量。许多早期集成电路上所含有的电阻器数量的确要比晶体管多。后来,较少依赖非晶体管元件的金属氧化物半导体(MOS)线路问世时,数字时代才真正开启。晶体管开始发挥主导作用,它们的数量就成了衡量集成电路复杂性的更为有效的指标。

这篇论文还展现了摩尔对集成工艺经济性的关注。他所定义的每个芯片上的元件数量并非最大值或平均值,而是当每个元件的成本达到最小值时的元件数量。他已经认识到,一个芯片上能够集成的元件数量和具有经济意义的元件数量并不一定等同。相反,每一代芯片加工技术都存在一个“最佳状态点”。芯片上的元件越多,单个元件的成本便会越低。但是当超过一个临界点之后,在既定空间内集成更多的晶体管将会增加出现致命缺陷的可能,并降低有效芯片的产出率。从该临界点开始,每个元件的成本将开始升高。集成电路设计和生产的目标便是——现在仍旧是——达到这个最佳状态点。

最佳状态点

经济性是摩尔1965年所发表的论文的核心。他提出,任何一代加工技术都有一条对应的成本曲线。伴随集成电路容纳元件数量的增多,制作单个元件的成本会越来越低,但是,在超过了一个特定临界点后,生产率便开始下降,成本开始攀升。随着时间的推移,这个对应单个元件最低成本的最佳状态点催会生出越来越复杂的集成电路。

随着芯片加工工艺的改进,达到最佳状态点时的元件数量已越来越多,每个元件的成本也越来越低。在过去50年里,晶体管的成本已经从30美元(按照现在的币值计算)下降到十亿分之一美元左右。摩尔几乎未能预测到如此大的降幅。但是,早在1965年,摩尔就已意识到,集成电路作为分立元件的替代品,将从高成本、高性能转变为低成本、高性能。无论是性能还是经济方面,都更倾向于集成工艺。

10年之后,摩尔重温并修正了他曾经的预言。在他为1975年的IEEE国际电子器件会议所做的分析报告中,摩尔首先解答了元件数量翻倍如何实现的问题。他提出,这一变化趋势是由3个因素决定的:越来越小的元件尺寸、不断增加的芯片面积和“器件精明性(devicecleverness)”,即工程师能够缩小多少晶体管之间的未使用面积。

摩尔认为,呈现翻倍趋势有一半是因为前两个因素,另一半则应归功于“精明性”。但是对于英特尔公司当时正准备发布的CCD存储器,他认为精明性将很快不再发挥决定性作用。在CCD阵列中,所有器件均密密麻麻地排列成紧密的网格状,已经没有多余空间可进一步节省。于是,摩尔预言,未来的翻倍趋势很快将只受两个因素驱动:更加微小的晶体管和更大面积的芯片。而后果便是翻倍速度将减半,元件数量从每年翻一倍减缓为每两年翻一倍。

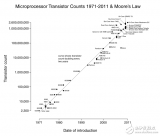

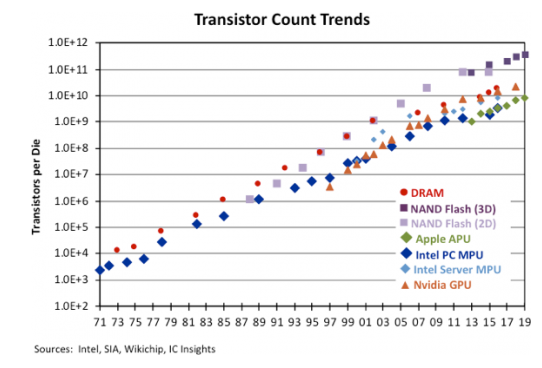

具有讽刺意味的是,事实证明CCD存储器太容易出现故障,因此英特尔公司并未发布该产品。尽管如此,摩尔的预言却在逻辑芯片上得到了验证。以微处理器为例,自20世纪70年代起,微处理器上的元件数量便一直在以每两年翻一倍的速率增加。而带有由完全相同的晶体管组成的大规模阵列的存储芯片则增速更快一些,每隔约18个月,元件数量便会翻倍,其主要原因是这种芯片的设计更为简单。

在摩尔确定的3个技术驱动因素中,有一个变得极为特殊:缩小晶体管的尺寸。至少在一段时间内,缩小MOS晶体管——我们现在仍在使用的硅栅晶体管——的尺寸的确能够实现工程领域内极少出现的一项成就:无须权衡取舍。按照以IBM工程师罗伯特•登纳德(RobertDennard)命名的度规法则,后继一代的晶体管性能总是比前一代更加优越。晶体管尺寸的不断缩小不仅可令一块集成电路上容纳的元件数量更多,也让晶体管的运行速度更快,耗电量更低。

摩尔定律之所以能够持续有效,在很大程度上便是由这个因素单独决定的,而且在摩尔定律演化的两个不同时期,它一直在发挥作用。在初期,我称之为“摩尔定律1.0”的那个阶段,进步都是通过“按比例增加”实现的,即在一块芯片上增加更多的元件。最初,这样做的目标只是吞并既有应用的分立元件,将它们打包成一套可靠且价格低廉的组件。其结果是芯片的面积越来越大,且越来越复杂。在20世纪70年代早期问世的微处理器就是这个阶段的典型例证。

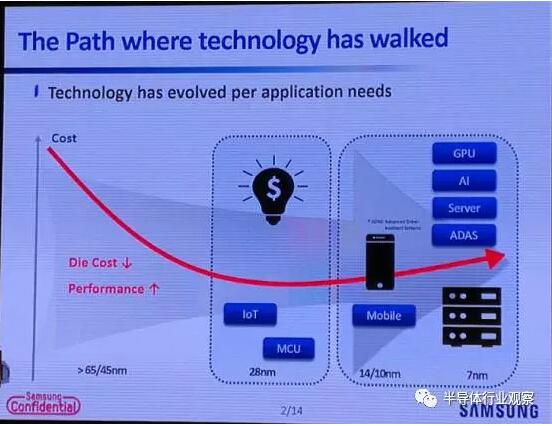

但在过去几十年里,半导体行业的进步开始由摩尔定律2.0主导。这个时代的主题已经成为“按比例缩小”,即便每块芯片上的晶体管数量不再增加,晶体管的尺寸仍在继续缩小,成本也在不断降低。虽然摩尔定律1.0和2.0时代略有重叠,但从半导体行业的自身发展情况便可以看出“按比例缩小”和“按比例增加”各自的主导时期。在20世纪80年代以及90年代初期,定义行业进步的各代技术(或称“节点”)是按照动态RAM的不同系列划分的:例如1989年时,我们是以4兆字节(MB)的DRAM为节点;1992年则是16MB。随着同一块芯片上容纳的晶体管数量越来越多而成本并未增加,新一代产品意味着芯片的处理能力越来越强。

到了20世纪90年代初期,我们已经开始根据制造晶体管的细微化特性命名我们所处的节点。这一切都是水到渠成的。大部分芯片并不需要容纳尽可能多的晶体管。集成电路的应用领域开始激增,从汽车、设备器械到玩具,简直无所不包。在这个过程中,晶体管的大小——代表着芯片的性能和成本效率——开始成为更具意义的衡量指标。

最终,即便是微处理器也停止了这种在加工技术允许的条件下尽可能快的增容趋势。现在的加工工艺已经允许人们以经济节省的方式在一块逻辑芯片上放置一百多亿个晶体管。但是目前只有少数几款芯片在元件数量方面能够接近这一数值,主要原因在于我们的芯片设计水平跟不上。

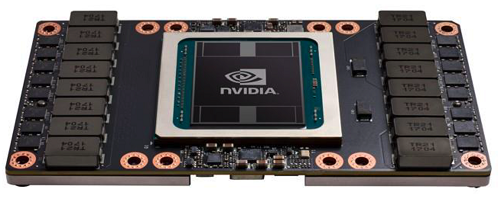

目前,摩尔定律1.0对于高端图形处理器、现场可编程门阵列以及极少数用于超级计算机的微处理器而言仍旧有效。但在其他方面则是摩尔定律2.0占据主导地位。如今,摩尔定律再一次进入了变化过程。

发生改变的原因在于微型化的优势正在逐渐消退。变化过程始于21世纪初,当时一个令人不快的事实正开始显现。那时,晶体管的尺寸已经缩小到100纳米以下,登纳德的简单度规法则达到了极限。晶体管的尺寸已小到器件本应关闭的时候也极易逸出电子,导致了能源漏损,器件可靠性下降。尽管采用新的材料和加工工艺有助于解决这一问题,但工程师们还是被迫停止采用大幅降低供给晶体管电压的做法,以便确保电钳足够坚固。

由于登纳德度规法则的分崩离析,现在的微型化工艺充满了各种权衡取舍。一味缩小晶体管尺寸已不再意味着更快的速度和更高效的性能。实际上,对于今天的晶体管而言,在缩小尺寸的同时想要维持其前一代产品的速度和耗电量都已十分困难。

因此,在过去10年左右的这段时间里,摩尔定律在更大程度上是关乎成本的阐述,而非性能;我们制造尺寸更小的晶体管只是为了降低成本。但是,这并不代表目前的微处理器不及5或10年前的同类产品。这些年里,产品设计一直在不断进步。但是,绝大部分性能方面的进步还是源于更加低廉的晶体管所实现的多核集成。

一直以来,摩尔定律始终在强调经济学方面的意义,原因就是该定律中一条非常重要但从未被广泛认可的内容:随着晶体管的尺寸越来越小,我们能够一直将每平方厘米成品硅片的制造成本年复一年地(至少到目前为止)维持在同一水平。摩尔所定义的这一成本约为每英亩十亿美元——虽然芯片制造商们几乎从未将英亩作为芯片面积的衡量单位。

将成品硅片的成本维持几十年不变并非易事。芯片的产出率一直在稳步提升,已经从20世纪70年的百分之二十左右提高到现在的百分之八九十。与此同时,硅晶片(最终被切割成芯片的圆形硅片)的尺寸也越来越大。尺寸的不断增大降低了大部分加工步骤的成本,例如在整个硅晶片上一次性完成的沉积和刻蚀环节。而且至关重要的是,设备生产率也得到了迅速提升。现在,光刻技术(用于制作晶体管以及晶体管之间连线的排列样式的印刷技术)所采用的工具的成本已经是35年前的100倍。但这些工具刻蚀硅晶片图案的速度也已经是过去的100倍,这在抵消了成本增长的同时又实现了更佳的分辨率。

产出率提高、硅晶片面积变大以及设备生产率上升这3个因素使芯片制造商在过去几十年里得以制造出元件排列越来越密集的芯片,同时又使单位面积的成本近乎不变,而每个晶体管的成本不断下降。但是,这一趋势可能会在目前终止,其主要原因就是光刻技术已变得更为昂贵。

在过去10年中,印刷细微结构方面的困难使得成品硅片单位面积的制造成本以每年百分之十的速度递增。由于每年每个晶体管的面积会比去年同期缩小百分之二十五左右,每个晶体管的成本仍会逐年递减。但是,当抵达某个临界点时,制造成本的增加速度会超过晶体管成本的下降速度,从而导致下一代晶体管的成本高于上代产品。

如果光刻技术的成本快速攀升,我们所熟知的摩尔定律一定会很快失效。而且现在已经有迹象表明摩尔定律的终结将很快到来。目前的高级芯片均采用浸没式光刻工艺制成,该工艺是将水浸的硅晶片曝露于波长为193纳米的深紫外光线下进行图案刻蚀。按照规划,下一代光刻工艺会采用波长更短的极紫外光。然而,这项本应在2004年就投入使用的技术在实际应用中却被一拖再拖,因此芯片制造商们不得不采用一些权宜之计,例如双重图形光刻。所谓双重图形光刻就是重复进行某些步骤以打造最为精细的元件结构。双重图形光刻工艺耗费的时间是单次图形光刻的两倍。尽管如此,芯片制造商们仍在考虑采用三重甚至四重图形光刻,而这些做法无疑会进一步提高制造成本。若干年后,当我们回顾2015年时也许会将其视为转折之年,晶体管的成本从这一年开始停止下滑,转而节节攀升。

我因曾在光刻技术会议上大胆宣告摩尔定律即将失效而被业界熟知。然而,真正的事实却是,我并不认为摩尔定律会就此消亡。相反,我倒认为这一定律即将再次发生演变。

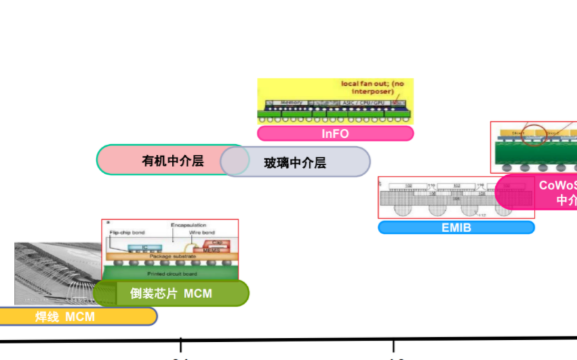

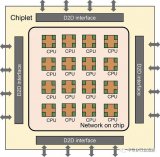

未来,半导体行业的创新将继续下去,但这些创新并不会系统性地降低晶体管的成本。相反,半导体行业的进步将以新形式的集成来定义,即将每种芯片的不同功能集成在一起,降低整个系统的成本。这听上去也许与摩尔定律1.0时代非常相像,但届时我们要做的并非把不同的逻辑电路整合在一块更大面积的芯片上,而是将长久以来都与硅晶芯片相互分离的非逻辑功能并入芯片之中。

这方面的一个早期范例便是现代手机的摄像头,这种摄像头通过直通硅晶穿孔技术将图像传感器直接合并在数字信号处理器中。除此之外,后续还会有其他的范例不断涌现。芯片设计者才刚刚开始探索如何集成微机电系统,这类系统可用于制造袖珍加速器、陀螺仪,甚至还有继电器逻辑电路。同样,用来开展生物鉴定和环境测试的微流体传感器亦能够集成在芯片中。

所有的这些技术都能够让我们把一块数字互补金属氧化物半导体(CMOS)芯片与外部的模拟世界直接连接起来。如果新的传感器和驱动器能够充分利用硅晶加工中极为常见的低成本大批量生产工艺,这将会产生巨大的经济影响。

然而,从经济角度而言,这个摩尔定律再次发挥作用的新阶段——我将其称为摩尔定律3.0,而半导体业界则称之为“扩展摩尔定律”——却可能没什么意义。将非标准化元件集成到芯片上会催生众多激动人心的新产品和新功能,但这种做法却没有规律且可预测的后续成功路线图。

未来的发展之路将会更加黯淡无光。在芯片上增加一项新的功能也许会让一家公司当即赚得盆满钵满,但我们无法确保再增加另外一项功能会让这家公司在未来继续盈利。鉴于未来的输赢还是一个巨大的变数,对于一些老牌半导体公司而言,当前这个过渡时期无疑是非常痛苦的。

即便如此,我还是认为摩尔定律3.0是这条定律迄今最令人兴奋的一个演绎版本。一旦抛开对可轻易量化的进步的预期,我们便能够迎来层出不穷的创意应用,例如可以与身体无缝对接的仿生义肢、可以测试空气或水的智能手机、能从周围环境能源中获得动力的袖珍传感器以及大量我们还想象不到的应用。如我们所知,摩尔定律也许即将走向终结。但是,在它的基础上衍生出来的种种定律将推动我们在未来很长一段时间内继续前行。

作者:Chris Mack

早在几十年前,卡弗•米德(Carver Mead)就从事于晶体管的研究工作,他是最早一批探索晶体管最小尺寸的研究者。作为长时间以来一直与戈登•摩尔并肩工作的同事,米德被广泛誉为“摩尔定律”一词的推广者。米德与摩尔之间的关系可以一直追溯到1960年——5年之后,摩尔在《电子学》(Electronics)杂志上发表了那篇引发人们对晶体管变化趋势广泛关注的著名文章。米德与IEEE Spectrum分享了他与这位电子界的传奇人物第一次会面时的情景。

“当时我还是个刚任职的助理教授,加入加州理工学院还不到一年。那天我正在办公室里分析一些实验结果,这家伙就大摇大摆地走了进来,向我作起了自我介绍:‘你好,我是仙童半导体公司的戈登•摩尔。’”米德大笑着回忆道,“说实话,我当时从没听说过戈登•摩尔这个人,但我倒是知道仙童半导体公司。”

“我们握了握手,接下来摩尔说他这次是到校园里来招募一些工程师,并且问我是否需要一些晶体管用于开展实验室教学。我说:‘那简直再好不过了。’于是他就开始在手提箱上层掏来掏去,最先掏出来的居然是一只袜子或是一件脏衬衫之类的东西……我当时有点吃惊地望着他。他却扭过脸来微笑着解释道:‘我都是轻装简行。’”

米德继续介绍说,摩尔接着就掏出来两个8.5×11的大牛皮纸信封,每个信封都鼓鼓囊囊地装满了晶体管。其中一个信封里全部是仙童半导体公司最初生产的2N697型号的晶体管,另一个则装着灵敏的2N706开关管。

“我从来没见过那么多的晶体管,”米德回忆道,“当时我整个人都惊呆了。那时学院里没有一个人有这么多预算去购买这些晶体管用作教学。我们使用的晶体管都是堆在库房里大约一美元一个的便宜货。对于学生们而言,这些很有可能在第一次实验中就被烧毁的器件是一笔很大的开销。而在不超出预算的情况下给学生们提供一些晶体管做研究的确是个很棒的选择。”自打这次免费赞助晶体管开始,两人开启了多年的密切合作。

编辑:黄飞

电子发烧友App

电子发烧友App

评论