为人父母之后,如果稍微用心,就能从孩子的成长过程中发现一个人的智能是如何快速生长出来的。每个孩子就像一个人工智能,而且比人工智能更加高效。在初步掌握了语言词汇的指物作用之后,孩子会不停地指向那些感到好奇的新鲜事物,一次次向你询问“这是什么”。经过一段时间的训练,当孩子能够建立起事物之间的基本练习,能够对一些生活现象有所预期之后,他的问题将进一步升级,开始向你询问“为什么”。

他想了解事情的原委,而不是仅仅停留在这个事情是什么上面。这是一个质的飞跃。最初我们也许还能应付孩子的提问,凭借努力回忆初高中时候学到的知识再给孩子做解答,但是随着孩子越来越爱刨根问底,我们往往很快就会缴械投降,一些问题回答不上来是因为我们把学到的东西都还给了老师,一些问题则是就连专家们可能也无法回答,要不有人说孩子都是哲学家呢?

不过,非常有意思的是,在大人们被逼问到无言以对的时候,也总会反问孩子一个极具致命性的问题:“你为什么总有那么多的为什么呢?”致命性的原因在于,这个问题事关人类的前途命运,但现在却没有现成答案。人类相当于踩在一块随时可能沉没的“因果论”的航船上在深海上行驶,多么可怕!搞清“因果关系”的来源,解决人类为什么能思考“为什么”这一元问题,一直是哲学和科学界研究的对象。幸好,相较于哲学陷入不可知的泥淖,神经科学正在从人的生理机制中发现答案。

今年初,清华大学的一项研究正是从神经科学的角度来分析我们头脑中的因果关系和神经元的作用机制的关系,并取得了初步的成果。当然,在谈及这一略微枯燥的学术研究之前,我们需要先聊聊有关“因果关系”的核心争论,才有可能理解这一研究成果的价值和可能的影响。

为什么因果关系如此重要?因果关系,是我们日用常行中最经常用到的思维活动,也是这个普遍联系的世界中最令人困惑的一种关系。围绕因果关系展开的哲学和科学的争论可谓不计其数。可以说,对于“因果关系”本身认识的深化就决定了我们人类认识能力的飞跃。在讨论这个看似人人明白但深究起来却复杂无比的“因果关系”问题,我们需要首先界定因果关系的定义:事件A的存在导致事件B的存在,二者存在着限定条件下的必然联系,通常具有时间上的先后相序性或者逻辑上的推导性。

这么说太过抽象,举个例子。“太阳从东边升起”,这是事件B,那么导致它发生的原因是什么呢?最初人们找到的原因是“太阳绕着地球从东向西转”,后面人们转换了视角,获得了“地球围绕太阳转,同时地球自转”的限定条件,我们就知道是“地球自西向东自转”这一事件A,导致了事件B。而古谚有云:“雄鸡一叫天下白”,意思是“雄鸡叫”(事件A)导致了“太阳升”(事件B)。我们就知道古人颠倒了因果,其实是天快亮的生物节律导致了事件A的发生。同时,这样的因果很大程度上不具有必然性,而只是相关性。

搞清楚这些概念,我们只要稍微反思,就可以推论出以下判断:

一、我们的生活中存在着大量的经验性的因果推论,这些推论可能是错误的(不具有必然性),可能是颠倒的(倒因为果),可能只是相关性的(复杂因果链条下的弱关系)。

二、所谓绝对必然性的因果关系只存在逻辑形式当中,而无法存在在对经验世界的概括当中。在经验中的任何必然性的因果推论,都是限定条件的。

但是,在得出以上这些结论的同时,我们仍然是冒着“独断论”的风险。因为当我们在认为现代科学的基石是建立在因果关系的必然性的时候,科学界已经在自己撼动这一基石。科学大厦面临的根本性问题就是:客观世界本身是否存在着因果的必然性联系,还是只是概率性联系,正如在量子力学中“测不准原理”对微观粒子的因果关系的根本挑战。

如何理解这个问题的严重性?我们借用哲学史上著名的“休谟问题”来解释。休谟质疑说:任何两个事件之间只存在相关关系,任何经验性规律都只能从归纳法而来。客观世界并不存在任何意义上的绝对必然的因果联系,这些因果性联系是人类理智的缺陷的产物,是人类头脑的产物。我们继续用“太阳永远从东边升起”举例。我们得出这一结论的原因是在于我们从古至今的记录里从来都是太阳从东边升起,它的“绝对必然性”在于我们的经验和信念。

即使今天你搬出来地球从太阳系里独立存在之后就一直“自西向东”自转,是由于这样符合牛顿力学,但再继续向前追溯,我们仍然不清楚为什么地球的引力会如此这般运行,而不是会突然相反或失效。因果链条向上难以最终溯其本原,科学的基石建立在“可证伪性”和“科学范式的转化”上面。而我们如果要保持一种理性的因果关系,就必须为自己的“因果关系”推理戴上枷锁。这导致我们陷入一种“不可知论”的境地,那就是我们不能再信誓旦旦地说排除在人的认识范围之外的客观世界有其必然性因果联系,用以描绘客观世界的因果关系的源头在于我们的认知的内在机制。

那么,这个问题就变成了:“我们大脑中的因果关系何以可能?”

“因果编码”:大脑神经系统是天生的因果科学家

“休谟问题”之所以重要,很大程度上在于打破了人们对于因果关系的最高级形式“真理”的执念。以前我们常常说科学就是要追求真理,现在已经成为一句打脸的话。

经过上世纪科学哲学家波普尔对休谟问题的回应,科学对于真理的追求变成对于“可证伪性”的追求,也就是一套科学体系存在可被推翻(可证伪)的条件,而其有能够不断合理解释掉这些问题,才有资格称为“科学的显学”,否则,想用不可验证(不可证伪)的概念为自己的理论补上最后的缺口,或者始终无法合理解释那些可被证伪的问题。那么,这一科学体系要么过时(如牛顿力学),要么仅仅只是科学猜想(弦论等)。

宇宙的真相深奥难测,但同样人类今天能够从宏观宇宙和微观世界探索到如此深邃的程度,其原因只能在于人类基于逻辑、想象力和因果推论所展现出来的无穷智慧。但可惜的是,我们用大脑的能力来研究外物,可谓成果斐然,但我们用大脑理解自身则是进展缓慢。在近代以前,西方哲学通常使用身心二元论的方式来看待意识,将其当作一个独立的心灵实体去研究,大多得出一些同义反复或者形而上学的离奇猜想。

幸而,最近半个世纪以来,我们人类重新调整方向,将大脑当作人类意识的真正源头开始进行全面的研究,神经科学从生物解剖学、功能分区、化学电信号、神经元模型等角度展开全面研究,以期全面还原意识的全部谜底。现在,神经科学家们已经对神经传递的信息传递、感知功能的神经反应以及像海马体的作用机制都有所了解,但再向上对于更高级的意识的涌现、自我的诞生,以及这里聊到的“因果关系”的作用机制,仍然是在预测层面。

而这一次,清华大学心理学系&脑与智能实验室正是从神经元系统的运作中找到了人类进行因果关系推论的“因果编码”。为了避免将大脑中因果编码的机制归结为“复杂高阶的认知机能”这种笼统说法,研究人员对因果编码的成因做了低阶的还原。他们的假设的前提是:高阶的因果编码推断也必须包含基础的感觉知觉和认知,就如同康德所谓的“思维无内容是空的”的假设一样。

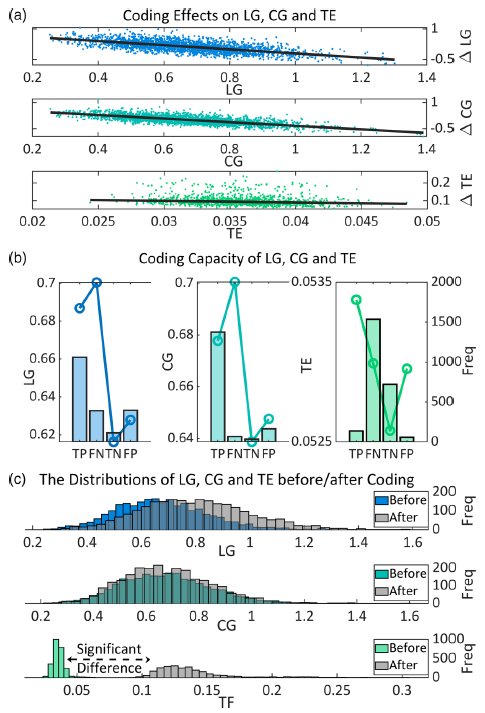

为此,研究者通过模拟神经系统的基础要素(神经元群)的数学框架来生成符合实际活动的神经元的动力学。随后通过多个序列的神经元的随即刺激,诱发神经动力学后开始因果度量。而从多次大规模的随即实验之后,研究着从神经动力学过程中找到了原本的因果关系(original causal relation)和编码后的因果关系(coded causal relation)的高度相关性。

(神经编码过程对因果关系造成的相关性影响)

研究团队得出的核心结论是,正是大脑的神经元群的集群动力学可以自发完成对因果关系的近同态的表征,且几乎不依赖因果关系判定中历史信息的数量。如何理解这一结论呢?大概率的意思是,我们的大脑很容易在一次前后相序的神经元刺激中建立起相关性关系,并且建立这种关系不必受多次重复的影响,可能少数几次的刺激就能形成这种相关关系。

一个经典的心理学实验可以作为参考,来理解这一过程,就像在一个小孩子面前放一个不透明纸板,实验者将一个洋娃娃从纸板背面的这边拿进去,从另一边拿出来。那么,小孩子可以理解是同一个洋娃娃从后面穿过了纸板。但是下一次,研究者让娃娃从这边进去,但从另一边拿出另一个东西,小孩子就表现出非常惊奇的样子。这就源于第二次试验打破了小孩子的因果编码。仅仅一次,小孩子就建立起一个物体从始至终都会保持统一性的因果关系。同样,魔术的魅力也就在于打破人们的因果预期。

而现在,研究者们从神经元的集群动力中找到了这种因果推论的证据(当然,也只是找到了高度相关性),这为我们开始模拟因果编码的神经网络系统打开了新的可能。那么,搞清楚为什么我们会问‘为什么’的原因也就不言自明了。

解开因果迷境,为超人类的智能开路

一开始,我们用很大篇幅来说明为什么“因果关系”问题对于我们人类很重要。正是借助因果关系的能力(原因之一),我们战胜了地球上的所有其他物种,站在了食物链顶端。但同样因为我们对因果关系的不断改进和反思,才破除了众多经验性因果关系的错误,而发展出现代的科学的摩天大厦。现在,对于“人类如何完成因果推论”问题本身的研究和解释变得至关重要,这一问题的解决既决定了我们的现代科学体系的基石是否牢固,也决定了我们能否在未来创造出可以具有主动实现因果推论(而非相关性推论)的人工智能(AGI)的可能性。

在2011年图灵奖得住朱迪亚·珀尔的《为什么》一书中,将能够建立基于“干预”(如果我做了,结果会怎样)和基于“反事实”(假如我不做,结果会怎样)的因果关系链条,才视为具有类人智能的通用人工智能。

道理是这个道理,但问题的关键是“这一过程如何可能”?

当然,我们这里不敢断言上面研究人员对于构建这种基于因果推论的算法模型有直接的帮助,毕竟这一研究太过初级。但是这一研究成果仍然证明了我们通过严格的实验设计来找到大脑中“因果编码”在神经元的动力学机制,从而还能得到一个泛用的、不基于强假设的神经动力学生成框架。用研究者的话来说,通过这一完整的数学描述工具,可以进一步用于其他需要生成神经元集群活动的研究中。

从找到因果编码的神经动力学机制到完整模拟出人脑的因果推理算法,挑战仍然非常艰巨。从地球的一团沸汤演化出生命,从单细胞生物演化成人类,从智人变成能够跨物种生存的超人类,我们几乎是在一种概率性极低的撞大运中存在着,而我们又要从这些巨大深邃的随机性中寻找因果关系的必然性,甚至还想人为创造一个具有人类的因果推理天赋的新物种。如此来看,这也正是我们能够问出“为什么我们会问‘为什么’”这一问题,最激动人心的地方。

fqj

-

编码

+关注

关注

6文章

965浏览量

55323 -

人工智能

+关注

关注

1804文章

48438浏览量

244775

发布评论请先 登录

相关推荐

解开因果迷境,为超人类的人工智能而开路

解开因果迷境,为超人类的人工智能而开路

评论