实现IT/OT深度融合,难度不亚于架起一座横跨南北的天堑之桥。要想天堑变通途,必须做好锲而不舍和持久攻坚的准备。

最近加了一个物联网微信群,群里不时有OT工程师指责IT开发人员“怎么瞎搞啊、应该要如何如何”,也有恼羞的IT开发人员直接开怼OT工程师“有些无知、怎么连这都不懂……”

现实就是这样,不留半点情面。IT开发人员怀揣着对Docker、微服务、敏捷开发、模型化的抱负对上OT工程师们对组态、梯形图、嵌入式的执着,各说各话。偶尔,群里也会有人站在对方立场、或从第三方视角给出意见,但基本讨论不出什么结果,徒添一个无疾而终的话题。

都在说IT和OT融合,但实际融合起来真的不容易!用“鸡犬之声相闻,老死不相往来”形容IT和OT的关系可能有些夸张,但很多情况下二者之间真的是对牛鼓簧、白费口舌。

结症在哪?是否可解?如何解决?这是我们的扪心三问。

长期以来,信息技术(Information Technology,IT)与操作运营技术(Operating Technology,OT)在企业中保持着相对独立,相互隔离。然而,随着新一轮工业革命的推进,企业为了改善业务系统及各部门之间的整体信息流动,提升生产制造的透明化、智能化与敏捷性,控制能源消耗与成本,提高企业运营效率与水平等,IT与OT之间形同陌路的局面亟需被打破,融合势在必行。

01从不愿编程的OT工程师说起

最近几年,低代码开发领域异常火爆。不管是Mendix、Outsystems、Appian等传统玩家,还是AWS、Google、Microsoft等全球IT巨头,亦或是阿里、腾讯、华为等国内厂商都在大力布局低代码开发平台。

技术的大势所趋当然是重要原因。但落脚到工业领域, OT工程师们已经享用了很久低代码的便利,比如基于IEC61131-3与控制逻辑一致的图形化编程及人机界面组态式。而如何使OT工程师利用相似的便利来使用新的IT技术则是新的挑战和机遇。

智能制造浪潮中,所有人都看到了IT/OT融合这条赛道的机会和价值。降低写代码的门槛,成为这一商业模式如此火爆的助燃剂。因为借助低代码开发平台和工具,习惯于便捷编程环境的OT工程师们,也可以自主创建工业应用,甚至直接套用平台内置的应用模板,开箱即用。

但问题是,IT与OT的深度融合,仅有低代码开发还远远不够。

让我们捋一捋IT与OT之间的关联。

从定义范畴来看,IT是用于管理和处理信息所采用的各种技术总称,主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和部署信息系统及应用软件;OT是指操作运营技术,Gartner将其定义为“通过直接监视和控制工业设备、进程和事件来检测或触发变化所需要的硬件和软件”。

定义有些咬文嚼字,不妨看看工业企业是如何区分IT与OT的?一般而言,处理工厂的数据和信息,并以维护所制造产品的质量为目标的,如网络与通信技术、信息存储与传递技术、云技术与云设施等,属于IT范畴。另外的控制和分析整个的生产过程以获得进一步改善的,如可编程逻辑可控制器PLC、分布式控制系统DCS、数据采集与监视控制系统SCADA、人机界面HMI、数控系统CNC等则属于OT范畴。

长期以来,它们彼此共存而又相互独立,甚至由于在技术偏好、技能要求以及解决问题的工作与思维方式等方面存在差异,在一些企业内部也有着IT团队与OT团队之分。

虽然IT与OT这种长期共存而又相互独立的状态,在以往的工厂运营中可以做到彼此相安无事,但是,随着智能制造的推进,OT需要采用IT领域的先进实践,来获得更为经济性的运行,IT也需要OT的场景和知识来扩张其应用,以优化业务流程、增强决策信息、提高效率、降低成本与风险以及缩短项目时间,因此,这也就要求制造企业必须跨越IT与OT之间的鸿沟,推动IT与OT朝着深度融合的方向发展。

02打破专用和封闭是弥合鸿沟的开始

然而,正如前面所提到的,IT与OT之间具有差异性,这也就意味着IT与OT的融合必定是一个长期演进的过程,而且也不可能一帆风顺,会面临诸多挑战。比如,如何识别和验证所有的设备与机器,如何实现不同设备与机器的互联互通,如何共享与调度IT与OT系统的计算资源和通讯资源,如何确保IT与OT系统通信的安全性以及系统生成数据的完整性等,而这其中,非常基础也非常关键的挑战在于,如何打破OT系统的专用性与封闭性。

这是因为,OT直接面对工业生产的物理设备和过程,保证其安全稳定运行,按质按量生产产品是其首要目标,因此长期以来惯于采用专用的系统、网络和软件。而且,工业自动化领域也一直围绕着“硬件+软件”的捆绑模式在演进。这就造成了许多在役的控制系统的软硬件由于其专用性及封闭性,维护和升级的成本昂贵,一旦有需要与一流的第三方部件集成,耗资不菲,并不利于OT与IT深入高效的融合。因此,与IT相比,OT的开放性和标准化均有待于改善和提升,这对于确保多厂商互操作性以及从研发、制造、生产到最终客户的整个价值链中实现无缝衔接至关重要。

实际上,在过去,工业自动化领域为打破OT的封闭性与专用性已做出了诸多努力。比如,IEC 61131-3标准,其制定之初就是为了解决传统的PLC编程语言和系统的局限性,此后则发展为现今主流的工业自动化系统都遵循的编程语言标准。

IEC 61131标准由国际电工委员会颁布于1993年,其中第三部分(即IEC 61131-3)规范了可编程控制器的编程语言及其基本元素,成为第一个为工业自动化控制系统的软件设计提供标准化编程语言的国际标准。得益于国际主流厂商的支持以及国际性组织PLCopen为该标准的推广与应用作出的不懈努力,IEC 61131-3在工业控制领域的影响可谓闻名遐迩,甚至早已超出PLC的界限,成为包括DCS、SCADA、CNC、IPC等控制系统的标准编程语言。更重要的是,IEC 61131-3在推动工业控制软件技术发展方面起到了举足轻重的作用。可以说,没有编程语言的标准化,就没有当今工业自动化系统走向开放的坚实基础。

当然,IEC 61131-3的局限之处也很明显。随着智能制造的发展,未来的自动化系统把移植性、可配置性、互操作性、重新配置和分布式作为高层次的要求而专门列出,而IEC 61131-3显然不能满足当今复杂工业系统的新要求。

上海工业自动化仪表研究院教授级高工、PLCopen中国组织名誉主席彭瑜就指出,“IEC 61131-3已经为工业界广泛接受,可能是因为它开发较早,没有反映软件工程之后发展的成果,它在概念上没有支持重新配置和分布式控制。另外,IEC 61131-3的局限性在于它的软件模型是面向单个设备的,其顶层就是设备(Device),没有系统的概念”。

这也就意味着,面对智能制造时代企业所搭建的庞大的异构分布式智能制造网络和分散的数字控制系统时,只是针对单个设备程序的IEC 61131-3标准会有些力不从心。

华中科技大学机械科学与工程学院陈冰副教授则认为,从发展阶段来看,IEC 61131-3可以说是适应了单机自动化的趋势,能够满足面向基于任务的控制软件架构的需求。但是,随着IT/OT融合以及企业追求更加柔性的自动化,这就要求工业自动化系统具有更大的柔性,设备、系统之间能实现M2M(Machine to Machine)的通讯及实时交互,从而对工作与任务进行动态调整;而且,如今业界也都在提“透明工厂”的概念,也即在整体上使得工厂的各个环节的横向与纵向数据能够透明交互,那么从IT视角来看,它更希望工厂底层对IT而言比较透明,而并非“黑盒子”,如此一来,IT就能清晰地知道所获取的数据的含义,而无需人工进行额外的数据解析工作。

因此,如果工业自动化软件或程序是基于组件的架构,则更能满足IT的要求。而IEC 61499标准具有基于组件、事件驱动、面向服务的架构(SOA)等特点,相较于缺乏面向对象及组件的描述语言的IEC 61131-3则更具有优势,也更能满足M2M通讯与实时交互,更适应柔性自动化的需要,从技术上也能更好地保证 IT 与OT的融合应用。

03IEC 61499给出了另一种选择

上个世纪九十年代,为了解决工业自动化系统发展中的限制和新挑战,国际电工委员会第65技术委员会(IEC/TC65)被指派开发一个新的标准的任务,目的就在于对IEC 61131-3标准进行适当的扩展,而IEC 61499标准就是这项工作所取得的成果。

IEC 61499是用于分布式工业过程测量与控制系统功能块的标准,在我国已等同转化为为国家标准GB/T 19769。IEC 61499通过建立分布式控制系统的架构与模型,应用面向对象的设计与基于事件的执行模式,提供了一种基于功能块机制设计分布式控制系统的策略,是对IEC61131-3标准的继承与拓展。

IEC 61499标准的推出,除了能有效解决专有自动化系统的局限性,对于实现OT系统和IT系统之间的融合也大有裨益。

在彭瑜看来,“IEC 61499定义了分布式信息和控制的高级系统设计与建模的语言,运用IEC 61499可以对多种应用加以封装,如功能性,基于图形组件的设计,事件驱动的执行,跨多个自动化和控制任务执行的分布式自动化应用程序,以及边缘计算设备等等。另外,IEC 61499标准为工业自动化应用程序的可移植性奠定了基础。显而易见,它可以创建多方位的利益,例如,促使IT/OT系统的融合;改善软件应用的投资回报率(这是源于软件可不依赖于硬件平台运行);以及从根本上加快新产品上市时间的工程设计技术。”

与此同时,彭瑜也深入分析了IEC 61499能加速促进IT/OT的融合的原因:

一是,IEC 61499的思维方式和工作流程与IT相一致。IEC 61499的思维方式与工作流程一反OT界的常态(OT人员往往习惯于自下而上的思路,从个别的部件出发构建复杂的系统),而与IT界相一致,也是采用系统思维,自顶而下,从总体需求出发,然后划分为若干的子部件,且针对子部件提出和开发解决方案。

二是,IEC 61499不定义构成其功能块的编程语言以及分布式模块之间的通信协议,编程语言和通信协议可以自由选择,其开放性达到了目前IT界开放性的高度。因此,OT与IT的多种编程语言和通信协议都可以通过统一的模块和接口描述无缝对接,从而满足OT与IT融合的新型边缘的工程应用。

三是,工业自动化领域近年来出现的一个重要趋势是,OT产品和从业公司都会主动考虑用户对IT系统的需求,并且提出OT与IT整合一致、相互融合的解决方案。IEC 61499是满足这一趋势的基础标准和正确起点。

IEC 61499 为IT/OT深度融合建立通道

资深技术专家、IT技术独立研究者姚远则从IT视角分析了IEC 61499标准在促进IT/OT深度融合方面的好处。在他看来,IEC 61499标准是打通OT和IT的桥梁,是连接OT的“最后一公里”。

这是因为,IT工程师与OT工程师存在技术与文化上的差异,IT工程师更倾向于敏捷开发,并采用Docker容器化、数据库技术、AI技术等开放性IT技术,而OT工程师则习惯于使用梯形图、组态软件等,要的是“no-code”而不是“low-code”,不会去编写任何程序,也不会去使用Python、Go、C++等编程语言,因此,从IT视角来实现IT/OT融合,更多的是需要IT开发人员用OT技术来为OT工程师提供服务,也即用OT工程师懂的语言来推广IT技术。而IEC61499标准采用面向对象程序设计的的编程理念和软件组件化思想,在运行时(Runtime)内部,功能块对应的是软件的组件,类似C++的类和对象,如此一来,IT工程师只需把各功能做全,用的依然是OT工程师所熟悉的方法,不仅便于OT工程师接受,也便于将IT领域的先进技术与实践引入到OT领域。

略显尴尬的是,IEC 61499发布后,并没有掀起多大风浪。一个显而易见的事实是,学术界的研究居多,而在工业界的应用却非常少。究其原因,一方面是标准的制定与普及实施之间会存在一个滞后期;另一方面,也是更重要的原因,技术上显得有些“超前”以及市场力量的推动也没有大到足够的火候。

04谁将扛起IEC 61499这杆大旗?

在现有商业模式下,无论是PLC还是DCS,大多数厂商大都保有着相对封闭和专有的技术体系,用户一旦选择,几乎就固定了可用的软硬件、架构和技术路线。

前面提到IEC 61499在工业界尚不流行,与其说是工业界的需求不够强烈,不如说是供给侧缺乏主流厂商或行业领头羊的支持与推动。

自动化厂商们不是没看到IEC 61499的潜力,只是囿于现有模式带来的商业利益,做出改变注定不容易。这是典型的“坐在会议室里的大佬不发声”。

所以某种意义上,谁愿意做敢于吃螃蟹的人,谁能扛起IEC 61499这杆大旗,谁就有可能架起IT/OT融合的天堑之桥。

我们也看到,最近几年,工业界对于全开放控制系统的呼吁和诉求日益强烈。在此背景之下,IEC 61499标准由于很好地解决了不同厂商设备间的可移植性、可配置性和互操作性问题,同时还解决了软件和硬件独立性的问题,正在迈入一个关键的发展时期。

回过头去看,2017年施耐德电气收购奥地利nxtControl公司,应该就笃定了开放自动化这条路,并投注了巨大的勇气。作为基于IEC 61499标准的自动化解决方案提供商,nxtControl十多年来坚持在Eclipse Foundation的4DIAC开源项目的基础上进行技术开发与投入,为IEC 61499的应用开发平台和产业化做了不少有效的工作。

蛰伏数年后,施耐德电气在2020年底发布了基于IEC 61499标准的EcoStruxure开放自动化平台(EcoStruxureAutomation Expert),它实际就是基于nxtControl的产品,并融合施耐德电气的技术与经验研发而成。

从功能上看,EcoStruxure开放自动化平台的特点在于它使自动化应用程序能够使用以资产为中心、可移植、经验证的软件组件来构建,而无需依赖底层硬件基础设施;用户可将应用程序分发到所选的任何支持IEC 61499标准的系统硬件架构(高度分布式、集中式或两者兼具),无需额外的编程工作;支持已获验证的软件最佳实践,从而简化与IT系统互操作的自动化应用程序的创建过程。

作为EcoStruxure开放自动化平台的首批试用者之一,姚远向e-works分享了他的试用体验。他表示,EcoStruxure开放自动化平台给他的最大惊喜在于可以实现“随处运行”。它既可运行在X86平台上,也可运行在Linux环境中,还可运行在ARM平台上,而且也支持容器化环境、云端部署等,这也就意味着IT工程师只需通过软件接口,就可实现对硬件的访问。此外,IEC 61499编程语言标准也能与OPC UA通信协议标准相结合,避免陷入集成陷阱,消除端口、接口以及协议不统一所带来的烦恼;IEC 61499解决的是如何编程,OPC UA则解决的是如何访问及交互,二者相结合也更便于IT/OT的深度融合。

当然,对效率提升的判断姚远比较审慎,他认为还需要建立在熟练的操作基础上。

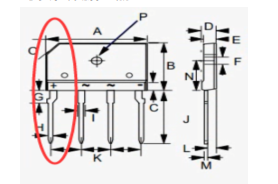

施耐德电气EcoStruxureAutomation Expert基本组成

值得一提的是,施耐德电气面向中国市场推出的EcoStruxure开放自动化平台,除了提供通用应用程序库,针对食品饮料和物流自动化两个高速发展的行业,也提供了细分的行业库,为总包商、设备制造商、系统集成商和最终用户带来工程和运营效率的优化。比如,在乳品行业中,涵盖储存、传送带、灌装等多环节的资产被容纳到一个动态资产模型中,可实现各工程相互的连续性和总体设计的便利化;在物流行业,工程师可利用输送线、移载、转向等行业功能块,快速实现系统的工程设计、测试和调整,缩短系统投入运行所需的时间。目前,EcoStruxure开放自动化平台已经应用于施耐德电气位于上海的智慧物流中心,帮助其在效率提升以及能源节约方面取得大幅度提升。

当然,也正是看中了IEC 61499在促进IT/OT融合方面的作用与价值,除了施耐德电气以及前面所提到的4DIAC开源项目之外,还有一些自动化厂商也在围绕IEC 61499标准的应用与推广进行重点布局。比如,上海乐异自动化科技有限公司已能够提供基于IEC 61131-3+IEC 61499+HMI的运行时(runtime)环境;常州马克西姆电气有限公司正在致力于探索和推广IEC 61499在工业物联网领域的应用。而且,未来也必定会有更多的自动化厂商加入IEC 61499这条赛道。谁将扛起IEC 61499的大旗?竞合其实才刚刚开始。

05后记

实现IT与OT的深度融合,简单理解其实就是“让IT更懂OT,OT也更懂IT”,哪怕说着不同的语言,但也应该没有沟通与协作障碍。

随着IT技术的迅速发展,IT从业者大多对开源、云平台、容器、敏捷开发、软硬件解耦等技术耳熟能详,包括对开放系统也早已不陌生;相比之下,OT领域长期处于相对封闭专用的状态,虽然也一直在进行开放自动化的尝试,但进展较为缓慢。因此,实现IT与OT深度融合的关键在于,打破OT的封闭性与专用性,同时让先进的IT技术与实践更好地赋能OT。

在探索开放自动化、为IT/OT深度融合建立通道的实践中,以施耐德电气为代表的工业自动化厂商已迈出了坚决的一步。可以预见,随着越来越多的开发者、OEM、系统集成商、总包商等拥抱开放自动化愿景,并参与到开放自动化的生态建设中来,一个更加开放的工业自动化时代即将到来。与此同时,IT与OT也将实现更加紧密地融合,带来工程效率、运营效率的极大跃升。(本文在撰写过程中采访了彭瑜、陈冰和姚远等专家,得到了各位专家的支持与指导,在此一并致谢!)

编辑:lyn

-

嵌入式

+关注

关注

5082文章

19103浏览量

304721 -

物联网

+关注

关注

2909文章

44534浏览量

372689 -

IT

+关注

关注

2文章

861浏览量

63496

原文标题:谁能架起IT/OT融合的天堑之桥?

文章出处:【微信号:IndustryIOT,微信公众号:工业互联网前线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

相关推荐

宜科电子如何实现OT与IT数据融合集成

如果要实现Output IP3: 28.5 dBm at 2000 MHz z的功能的话,应该是怎样的连接方式?

IT和OT有什么关系?

华为发布鸿蒙原生智能,OS深度融合AI,小艺升级为系统级智能体

HDC2024华为发布鸿蒙原生智能:AI与OS深度融合,开启全新的AI时代

一种 IT 和 OT 安全融合的思路

开关电源全桥和半桥有什么区别

工业发展不可忽视的安全问题——OT网络安全

揭秘AI与半导体深度融合背后的创新力量

为什么要桥接无线路由器?如何通过网线将两个路由器进行桥接?

2024年趋势:算力网络、人工智能与6G技术的融合发展

汇川技术20周年 丨 廿年跨越 百年梦想,传奇再续 华章璀璨!

为实现IT/OT深度融合的天堑之桥要怎样跨越?

为实现IT/OT深度融合的天堑之桥要怎样跨越?

评论