摘要

在基于固体聚合物电解质(SPE)的锂金属电池中,双离子在电池中的不均匀迁移导致了巨大的浓差极化,并降低了循环过程中的界面稳定性。

本工作通过在聚碳酸酯基体中嵌入一个特殊的官能团(4-乙烯基三氟甲苯),提出了一种特殊的分子级设计聚合物电解质(MDPE)。

在MDPE中,由碳酸乙烯酯和4-乙烯基三氟甲苯共聚得到的聚合物基体通过氢键和CF键的 "σ孔 "效应与锂-盐的阴离子耦合。这种分子间的相互作用限制了阴离子的迁移,增加了MDPE的离子迁移数(tLi+ = 0.76)。通过进行第一原理的密度泛函理论(DFT)计算,深刻解析了MDPE增强tLi+ 的机制。

此外,由于聚合物基体中的C=O基和三氟甲基苯(ph-CF3 ),MDPE具有高的电化学稳定窗口(4.9V),并且与锂金属的电化学稳定性极佳。受益于这些优点,LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 - 以MDPE作为电解质和电极粘合剂的固态电池表现出良好的速率和循环性能。该研究表明,在分子水平上设计的聚合物电解质可以为锂电池的高性能设计需求提供一个更广阔的平台。

研究背景

高压阴极的全固态锂金属电池(ASSLMB)由于其高能量密度和高安全潜力,被认为是大规模应用于电动汽车(EV)或混合动力电动汽车(HEV)的理想储能设备。固体聚合物电解质(SPE)因其重量轻、灵活性强、加工性好、成本低,在全固态电池系统中发挥着重要作用。

然而,SPE的实际应用目前受到限制,因为其低离子传导率(例如,聚环氧乙烷/锂盐<10−5 SCm−1 )极大地阻碍了离子在电解质内以及在电解质和电极之间界面上的传输。为了改善离子传导性,人们提出了许多相关的解决方案,包括开发新的聚合物基体,使用添加剂和活性材料的复合等等。

虽然这些方法确实可以提高离子电导率的值(≈10−4 S cm−1 )。但仅靠提高离子电导率是很难解决金属锂和高压阴极之间聚合物电解液的副反应和浓度极化问题的。 由于SPE主要由聚合物基体、锂盐和添加剂组成,在聚合物宿主内部存在两种电荷相反的离子迁移,离子导电性由阴离子和阳离子迁移贡献。

特别的,由于Li+ 阳离子的运动与聚合物基体的Lewis碱性位点的高度耦合,其迁移性通常比其阴离子对应物的迁移性要小。这种流动性的不平等使得双离子导电SPE的锂离子迁移数通常低于0.5。此外,阴离子的迁移对整个电池来说并不友好,主要是由于两点,一个是聚合物电解质中的浓度极化,这可能导致电极内有害的盐沉积或耗竭,在高充/放电率下减少电池寿命。

另一个是阴离子迁移引发界面副反应,使其在循环过程中无法有效地建立界面层。因此,加强锂离子传输和抑制阴离子传输可以更有效地提高聚合物电解质的离子传导性,并改善全固态金属锂电池的循环性能。 目前,大量的研究集中在聚合物链和锂盐阴离子的结构设计上。

锂盐阴离子的结构设计主要集中在扩大阴离子的离子半径(如六氟磷酸锂(LiPF6 )、二氟(草酸)硼酸盐锂(LiDFOB)和(苯磺酰)(三氟甲磺酰)亚胺锂(LiBTFSI))。大分子结构阴离子在电解质内的流动性主要是由于聚合物链段的不可穿透性,形成了具有高阴离子迁移能量的分子空间环境而受到限制。单离子聚合物导体(SIPCs)通过共价键将阴离子固定在聚合物主干上,增加了聚合物电解质的Li迁移数。

然而,SIPCs在现阶段仍有一些难以克服的障碍,包括:a)合成步骤繁琐,成本高;b)离子导电率低,聚合物链中缺乏导锂官能团;c)电化学稳定性差,难以匹配高压阴极(例如LiCoO2 ,LiNixCoyMn1-x-yO2 )。SIPC被用来通过共价键将阴离子 "绑定 "到聚合物链上。

同样,通过选择高压兼容的聚合物链,并通过其他非共价键 "结合 "阴离子,有可能获得高电化学稳定性,同时增加锂离子迁移数。此外,当聚合物电解质被整合到全固态电池中时,聚偏氟乙烯(PVDF)通常被用作片状电极的粘合剂。然而,PVDF的低离子电导率和钝化官能团的缺失使得它很难在高氧化电位下动态地构建一个稳定的阴极-电解质界面(CEI)。

为了提高片状电极的活性物质负载和界面电化学稳定性,具有粘性的聚合物电解质作为复合阴极粘合剂和离子导体尤为重要。因此,具有专门设计和定制的化学结构和粘附性能的固体聚合物电解质(SPE),它结合了高氧化稳定性和聚合物骨架的快速锂离子迁移,能更好地满足ASSBs的性能要求。

成果简介

近日,北京科技大学范丽珍教授团队通过将碳酸乙烯酯(VC)与4-乙烯基三氟甲苯(TF3)共聚,获得了一种分子级设计的聚合物电解质(MDPE),用于高压锂金属电池(LMB)。

MDPE在60℃时显示出高离子传导率≈10−4 S cm−1 ,宽的电化学窗口(4.9 V vs. Li/Li+ )和超高的离子迁移数(tLi+ = 0.76)。基于LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 ,以MDPE作为电解质和电极粘合剂的固态电池在0.1C时表现出170 mAh g−1 ,在60℃时库仑效率接近100%。

工作表明,非共价键相互作用的调制是一种非常有用的方法,可以合成具有高锂离子迁移数的SPE,适合于LMB的实际应用,并为制备其他金属离子系统的SPE提供了新的机会。 本工作以《Molecular-level Designed Polymer Electrolyte for High-Voltage Lithium–Metal Solid-State Batteries》为题发表在国际顶级期刊《Advanced Functional Materials》上,第一作者是:Wang Chao。

研究内容

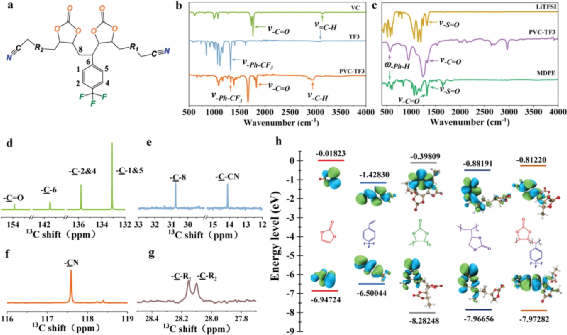

聚合物电解质的合成和聚合机制

选择4-乙烯基三氟甲苯(TF3)为聚偏碳酸乙烯酯(PVC)改性的单体,合成一种新型的分子级功能化聚合物PVC-TF3(图1a)。将碳酸乙烯酯(VC)和4-乙烯基三氟甲苯在AIBN的存在下进行聚合制备了目标聚合物。

图1-a) 新型分子级设计的聚合物结构示意图。b) VC、TF3、PVC-TF3的FTIR。C) LiTFSI、PVC-TF3和MDPE的FTIR。d-g) PVC-TF3的13C NMR。h) VC、TF3、PVC单元、聚(乙烯-碳酸酯)单元和PVC-TF3的HOMO和LUMO。

电化学特性和物理特性

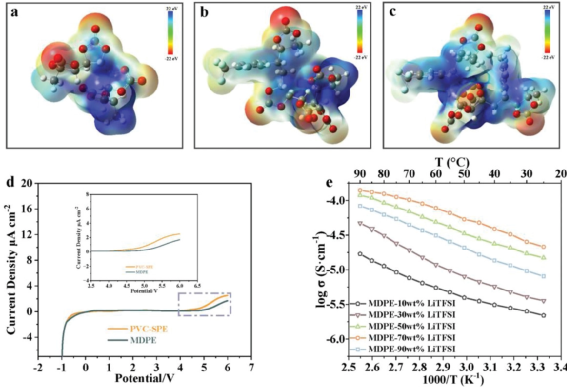

特殊官能团(4-乙烯基三氟甲苯)和MDPE在分子水平上的关系: 在聚合物基体中没有4-乙烯基三氟甲苯存在的情况下,电子供体主要集中在CO中的O原子上,电子受体则集中在链段的末端(图2a)。将4-乙烯基三氟甲苯引入聚合物链段后,尽管电子供体仍集中在O原子上,但整体电子受体部分表现得更加均匀。

此外,随着4-乙烯基三氟甲苯在链段中的增加,这种相互作用更加明显,这是由于苯环分散电子的影响(图2b,c)。此外,通过线性扫荡伏安测试,证明了MDPE的宽电化学窗口(4.9 V vs Li+ /Li)(图2d)。这主要归因于MDPE中环状酸酐和ph-CF3 的共轭结构所表现出的宽能带,系统以及聚合物和锂盐之间的强相互作用机制。

同时,当锂盐浓度为70wt.%时,MDPE在60℃下获得了3×10−4 SCm−1 的最高离子电导率(图2e)。高含量的Li+ 和聚合物之间的强相互作用形成了一个 "离子有机笼结构",当锂盐含量高达90%时,它阻止了局部链段的迁移。此外,由于沉淀和结晶,锂离子在MDPE中的迁移能量被提升了。

聚合物的可溶性和极性是制备电解质浆液和制备复合阴极的基本环节。为了更好地制备工业化的电解质膜,研究了不同溶剂的结构和沸点对聚合物溶解的影响。N-甲基吡咯烷酮(NMP)由于其独特的环状结构和强极性,对具有环状主链的聚合物具有更好的溶解性。

以NMP为溶剂,在60℃下制备了近乎无色透明的电解质膜,并通过SEM观察到均匀光滑的电解质表面。修饰前后聚合物刚度的应力-应变试验清楚地表明,聚合物的刚度在修饰后有所增加。在侧链上引入苯环结构可以赋予电解质足够的机械强度,这有望增强其抑制锂枝晶生长的能力。

图2-a) PVC的电子云密度分布概率(PVC的4个重复单元);b) PVC-TF3的电子云密度分布概率(PVC-TF3的1个TF3单元)。d) Li/PVC-SPE/SS和Li/MDPE/SS的线性伏安曲线。e) 不同LiTFSI浓度的MDPE随温度变化的离子传导率。 聚合物-阴离子相互作用的机制 近几十年来,人们做了许多尝试来抑制阴离子物种的移动性,增加锂离子的移动性,目的是减少电池内的浓度极化和电化学极化。阴离子在聚合物电解质中的传导,如锂离子的情况,主要取决于阴离子受体的链段在聚合物基体中的移动(图3a)。

考虑到阴离子的传导机制和阴离子与宿主分子之间的相互作用机制,目前的改性策略大致可分为三类:a)设计锂盐结构(图3b);b)通过共价键设计单一的锂离子导电SPE(图3c);c)在分子层面设计聚合物结构和功能团,通过分子间相互作用结合阴离子(图3d)。

为了证明TFSI− 和4-乙烯基三氟甲苯基团之间的分子间相互作用对MDPE的影响,采用DFT计算来研究DFPE的ph-CF3 和TFSI− 的颗粒间化学作用。

ph-CF3 的H和三氟甲基(CF3 )通过与TFSI− 的氢键提供稳定的相互耦合。此外,CF3 通过 "σ孔 "与TFSI− 的N上的负电荷建立了化学联系。

图3-a) 阴离子在聚合物中的传导机制方案和增加锂离子传输的不同措施:b) 锂盐阴离子结构大小的设计;c) 单锂离子导电SPE的共价键;d) 聚合物和阴离子之间的分子间相互作用;e) 锂盐阴离子和MDPE在不同部位的吸附能量。 优化化学结构模型的结果(图3e)表明,氢键(Ph-CF3⋯N(SO2CF3 )2− )是MDPE中最强的化学作用。氢键主要是由于支链上的苯环的H,它有更多的空间暴露并与TFSI−相互作用。除了TFSI− 的 "σ-孔 "相互作用Ph-H⋯OS和TFSI− 的氟卤键Ph-CF3⋯CF3 的相互作用也有很强的化学作用。

通过对电解质的电化学测试,与VC体系tLi+ = 0.37(图3g)相比,MDPE(图3f)的离子迁移数tLi+ = 0.76增加了近两倍,这是因为PVC和TFSI− 的氢键比MDPE弱。在双离子体系中,锂盐的阴离子通常比锂离子转移得快,导致离子迁移数低。

值得注意的是,锂离子的有效传输有利于参与锂金属聚合物电池的电极反应。此外,改善锂离子的传导性和运输是减少电池极化的关键。此外,所制备的MDPE的电化学性能优于相关报道中的电解质。

锂金属的化学稳定性和界面演变机制

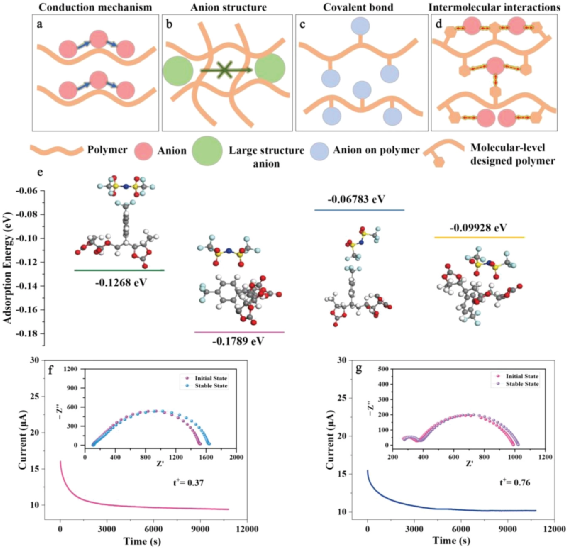

通过在不同的电流密度下测试锂的沉积/剥离循环,估计了MDPE/Li中间相的电化学兼容性。锂/MDPE/Li可以稳定地循环1000小时而不发生短路(图4a),而PVC系统在高电流密度下的循环时间的一半就会发生短路。

图4-锂/MDPE/锂电池在电流密度为a) 0.025 mACm−2 , 0.05 mACm−2 , 0.1 mACm−2 。b) 0-30次循环。c-e) 30次循环时,锂/MDPE/锂电池和锂/PVC/锂中循环金属锂界面的XPS谱。 聚合物电解质的分子级设计的优点是,金属锂表面的分解产物主要有酯类、酐化合物,而且这种共轭结构更稳定,可以防止进一步分解。

在没有LiDFOB的情况下,PVC体系的阳极界面相的构建就比较困难。此外,PVC系统的界面产物含有较少的共轭结构,这使得很难防止聚合物的进一步反应分解。

基于MDPE-SPE的ASSLMBs的电化学性能

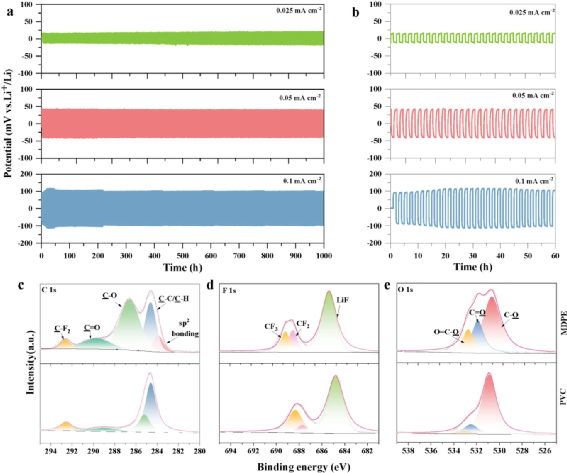

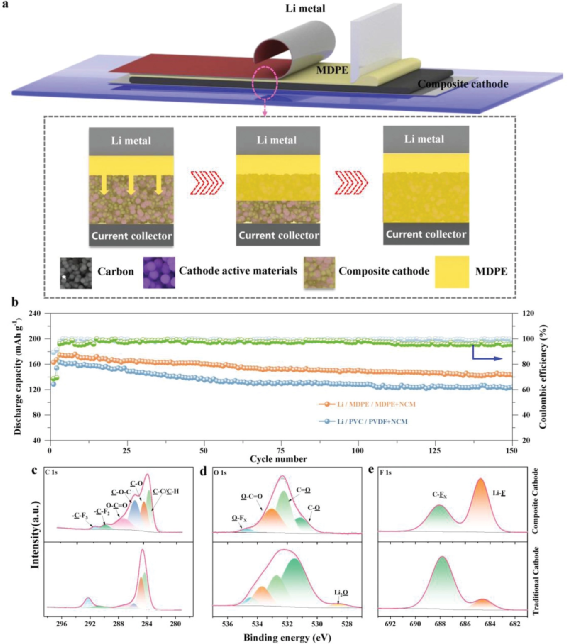

为了证明MDPE在整合全电池过程中的功能,MDPE不仅被用作电解质层,而且还被用作复合阴极的粘合剂。

此外,通过直接在阴极层上涂抹聚合物电解质浆料来制备全电池(图5a)。作为复合阴极粘合剂的MDPE的表面有更多的孔隙,这使得电解质浆液能够通过涂层过程更好地渗入复合阴极,从而建立一个一体化的电池。

将MDPE电解质浆液涂抹在复合阴极表面,并采用相同的涂覆工艺将PVC电解质浆液涂抹在传统阴极表面,两种固体聚合物电解质膜都表现出致密和均匀的表面。通过表面元素扫描,这种复合阴极与电解质涂层工艺相结合,元素呈阶梯状且均匀。

横截面图像显示,在传统的锂金属聚合物固态电池(PVDF作为阴极活性材料粘结剂)中,涂层工艺在阴极和固体电解质之间仍有较明显的界面相,导致Li+ 界面阻力大。在本研究中,横截面图像显示,接触界面基本消失,构建了一个一体化的界面形式,以避免固-固接触。

具有相同分子结构和物理性质的相同聚合物之间在分子水平上的扩散能量障碍较低,更容易形成相互渗透的网络,这就是上述界面相的差异的根本原因。将电解质层直接浇铸在阴极层上后,无论在化学成分还是物理接触上都没有明显的界面相,形成了一个聚合物和阴极一体化的全固态电池。

与传统的涂层工艺相比,SPES作为粘结剂和电解质降低了界面电阻。聚合物和锂盐在复合阴极内的存在,形成了一个连续的导锂通道,从而提高了聚合物固态电池的循环性能和库伦效率(图5b)。

图5 a-b) Li/MDPE/MDPE+NCM和Li/PVC/PVDF+NCM在0.1℃下的循环性能。c) 从4.3V级NCM811/Li电池中拆解出来的循环NCM811阴极的C 1s、d) O 1s和e) F 1s,经过100次循环后,PVC-SPE和MDPE。

对阴极-电解质界面(CEI)层的进一步分析表明,传统阴极材料的界面相的有机物含量较低,Li2O的含量增加。而使用MDFE作为粘结剂的界面相的分析显示,酯类和酸酐的C 1 s(图5c)和O 1 s(图5d)光谱数据明显增加,可以改善CEI的电化学/化学稳定性。

此外,电解质中的CO双键可以有效抑制过渡金属离子的穿梭。而F 1 s中LiF含量的增加(图5e),主要来自MDPE中三氟甲基的分解。F 1 s和Li 1 s光谱显示,LiF仍然是CEI的无机成分的主要组成部分。LiF和Li2CO3 在LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM811)的表面形成了均匀的CEI层,从而提高了电池的循环稳定性。

然而,LI2O在PVC体系中的含量增加,主要是由于在界面分解过程中缺乏一定的共轭结构和LiF,难以防止界面相的进一步氧化。另一方面,阴极活性材料的结构崩溃和进一步析出氧气的影响。通过结合复合阴极和聚合物涂层这两个过程以及功能化电解质的设计,循环稳定性明显提高,在0.1C时达到170 mAh g−1 ,容量保持率超过80%,在60℃时库仑效率接近100%。

相应的放电-充电曲线表明,采用PVC的NCM811电池极化明显,容量迅速衰减。此外,用MDPE作为正极材料粘合剂和电解质制备的全固态锂金属电池具有良好的循环稳定性,循环前后的阻抗变化较小。以MDFE薄膜为电解质的全固态电池在2C时的放电容量>50 mAh g−1。

相比之下,在传统的涂层工艺中,PVC电池的放电容量较低。

结论与展望

该工作开发了一种新型的分子级设计的聚合物电解质(MDPE),具有较宽的电化学窗口和优良的离子迁移数,并结合理论计算,揭示了聚合物基体与锂盐在MDFE中的化学作用机制。这种具有特殊分子设计的聚合物电解质通过分子间的相互作用提高了锂盐阴离子的迁移能,引入的4-乙烯基三氟甲苯可以分散C=O的电子供体能力,提高锂离子在聚合物链段运动中的迁移。

此外,该聚合物电解质的设计与综合制备工艺相结合,实现了低界面电阻和高倍率性能的聚合物固体电解质。这种将材料的分子级设计与工艺创新相结合的新颖方法,对金属锂固态电池的合理设计和开发具有广阔的前景。

审核编辑:刘清

-

电解质

+关注

关注

6文章

821浏览量

20276 -

DFT

+关注

关注

2文章

232浏览量

22939 -

SPE

+关注

关注

0文章

28浏览量

13819 -

锂金属电池

+关注

关注

0文章

140浏览量

4420

原文标题:北京科技大学范丽珍AFM:固态电解质引入特殊官能团,实现高电压锂金属固态电池

文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

相关推荐

超声波焊接有利于解决固态电池的枝晶问题

清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响

研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物电解质升级,提升高电压锂金属电池性能

通过电荷分离型共价有机框架实现对锂金属电池固态电解质界面的精准调控

固态电解质引入特殊官能团实现高电压锂金属固态电池

固态电解质引入特殊官能团实现高电压锂金属固态电池

评论