01

研究背景

随着新能源汽车的广泛使用和技术升级,人们对于电池的快充性能提出越来越高的要求。过往的研究认为,离子在充满电解质的电极孔隙或电极颗粒内部的扩散是快速充电过程中的限速步骤,尤其对于高比能的电池,其中使用了高负载量的电极。为此,人们广泛探索具有高Li+扩散率的新型电极材料、电极结构工程和高导电性能电解质。

由于难以确定界面结构和离子传输机制,电极-电解质界面间的电荷转移在LIBs中的研究依然欠缺,电荷转移是指Li+(去)溶剂化和跨越多个相边界的转移,长期以来被认为是消耗能量的。除了专注于电极改性外,关于界面电荷转移是否决定了LIBs全电池的快速充电能力的问题,同样有待深入的研究。

02

成果简介

近日,清华大学张强教授和闫崇教授等在Angewandte Chemie International Edition上发表题为“Unlocking Charge Transfer Limitations for Extreme Fast Charging of Li-Ion Batteries”的研究论文。作者揭示了电荷转移动力学和电池快充性能之间的关系,提出通过电解质设计突破电荷转移势垒限制,实现电池的极速快充(XFC)功能(10分钟充至80 %的SOC)。

03

研究亮点

(1)揭示了电荷转移动力学和LIBs的快充性能之间的关系。在极速快充过程中发现Li+在正极-电解质界面上的转移是速控步骤。同时,但为了防止Li析出,必须同时降低正极和负极的电荷转移能垒。

(2)设计了一种概念验证电解液,该电解液极大地提升了184 Wh/kg的软包电池的循环寿命,500次仅仅损失5.2 %的比能量。对于21700圆柱电池,245 Wh kg-1高比能状态下的快充寿命延长了5倍。

04

图文导读

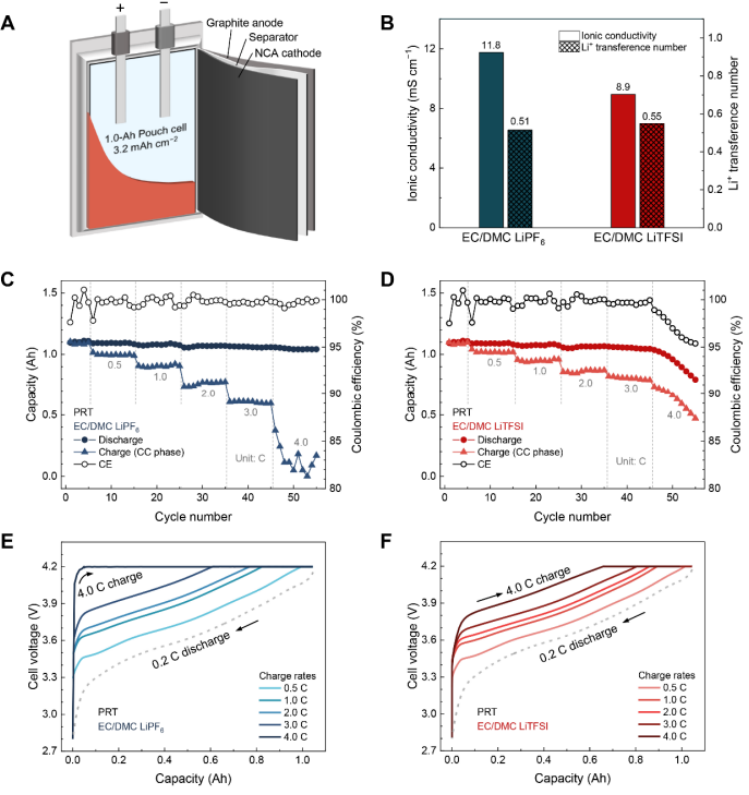

图1(a)软包电池结构。(b)两种电解质的离子迁移数和电子电导率。含有EC/DMC LiPF6电解质(c和e)和EC/DMC LiTFSI电解质(d和f)的电池在不同倍率下的电化学性能。

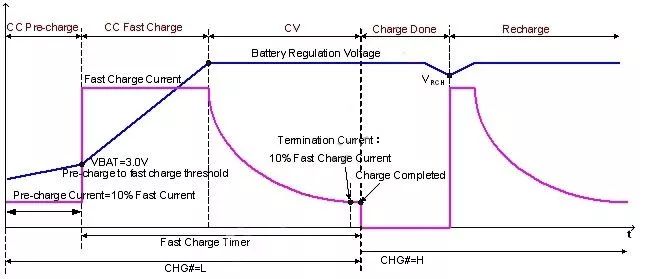

EC/DMC LiTFSI的离子电导率(8.9 mS cm−1)比EC/DMC LiPF6的离子电导率(11.7 mS cm−1)低24%,但两种电解质具有相似的Li+迁移数(图1b)。使用商用EC/DMC LiPF6电解质,当从3.0 C切换到4.0 C时,CC(恒流模式)的电荷接受度直线下降(图1C)。

在4.0 C时,电池立即达到4.2 V的上截止电压,具有较大的极化,充电模式几乎完全由CV(恒压模式)组成(图1e)。值得注意的是,尽管电解质离子电导率较低,EC/DMC LiTFSI电池表现出特殊的倍率性能。它在恒流充电过程有更高的电荷接受度,并显著降低了电池极化(图1d和1f)。

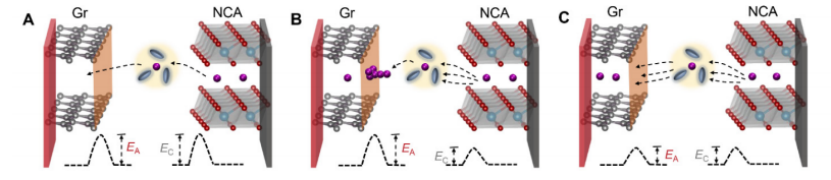

图2 电荷转移动力学如何决定锂离子电池快速充电的示意图。负极插层和正极脱插层的电荷转移能垒分别记为EA和EC。(a) EA和EC较高的电池由于界面离子输运动力学较慢,充电速率较慢。(b)高EA低EC的电池充电快,但会导致严重的锂析出。(c)EA和EC低的电池可以在不析出锂的情况下重复快速充电。

由于上述电池快速充电能力的显著差异,不能用电极或电解质中的物质传输来解释。因此,作者利用Li+穿过电极-电解质界面的传输动力学加以分析。充电过程中,Li+从正极脱出进入电解液形成溶剂化鞘,克服EC的能垒,剥离溶剂化鞘后插入负极,克服EA的能垒。

如果两个电极的EA和EC都很高(图2a),由于极化较大,电池无法以高倍率充电,EC/DMC LiPF6就是这种情况。在EC/DMC LiTFSI的情况下,EC的减少提高了电池的倍率性能,但由于电极动力学不匹配,在XFC过程中导致严重的Li析出(图2b)。稳定的XFC只能在同时降低EA和EC的理想情况下才能实现,这样电池既可以快速充电又可以不析出锂枝晶(图2c)。

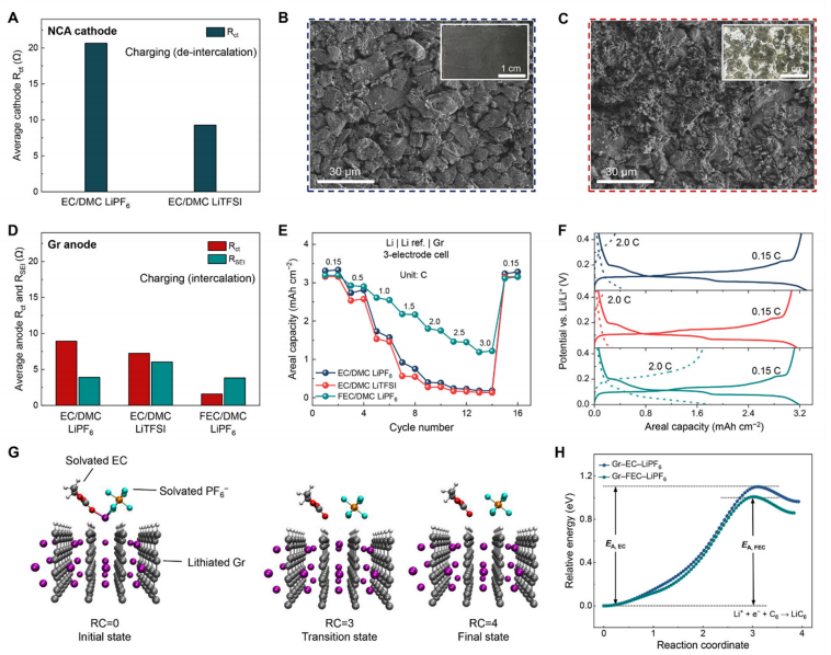

图3 (a) NCA正极充电过程中在0-90% SOC范围内的平均动态电荷转移电阻。PRT后循环(b) EC/DMC LiPF6和(c) EC/DMC LiTFSI石墨电极的SEM图像,插图是石墨电极的光学照片。(d)在充电(插层)过程中,石墨电极在0-90% SOC范围内的平均动态电荷转移电阻和SEI电阻。石墨电极在(e)三种不同电解质中的倍率性能和(f)对应的电压分布。所有电化学试验均采用三电极扣电。(g)基于CINEB方法的DFT计算揭示了典型的Li+穿过石墨-电解质界面的迁移路径。(h)Li+脱溶剂化过程的能量分布。

与EC/DMC LiPF6 (20.6 Ω)相比,EC/DMC LiTFSI中NCA正极在不同SOC下充电(脱插)的平均Rct(9.3 Ω)降低了一半以上,与软包电池优异的性能一致(图3a)。有趣的是,EC/DMC LiPF6电池不能支持XFC,但由于CV充电时有效电流低,它对Li沉积仍然免疫(图3b)。在EC/DMC LiPF6中,充电(插层)时的平均负极Rct比正极Rct小得多,证明了在XFC过程中正极的电荷转移是限速的(图3d)。

在电势大于0 V时,面积容量为3.2 mAh cm−2的商用石墨电极在EC/DMC LiPF6中只能在2.0 C下充电至约12% SOC(图3e)。添加了这两种电解质的石墨电极在2.0 C以上的倍率下立即极化到0 V,容量保持率低,从而增加了XFC过程中锂析出的倾向(图3f)。Li+的迁移路径和能量分布由密度泛函理论(DFT)计算确定,该计算基于CI-NEB方法(图3g)。结果表明,与EC相比,含FEC的电解质更容易进行电荷转移(图3h)。

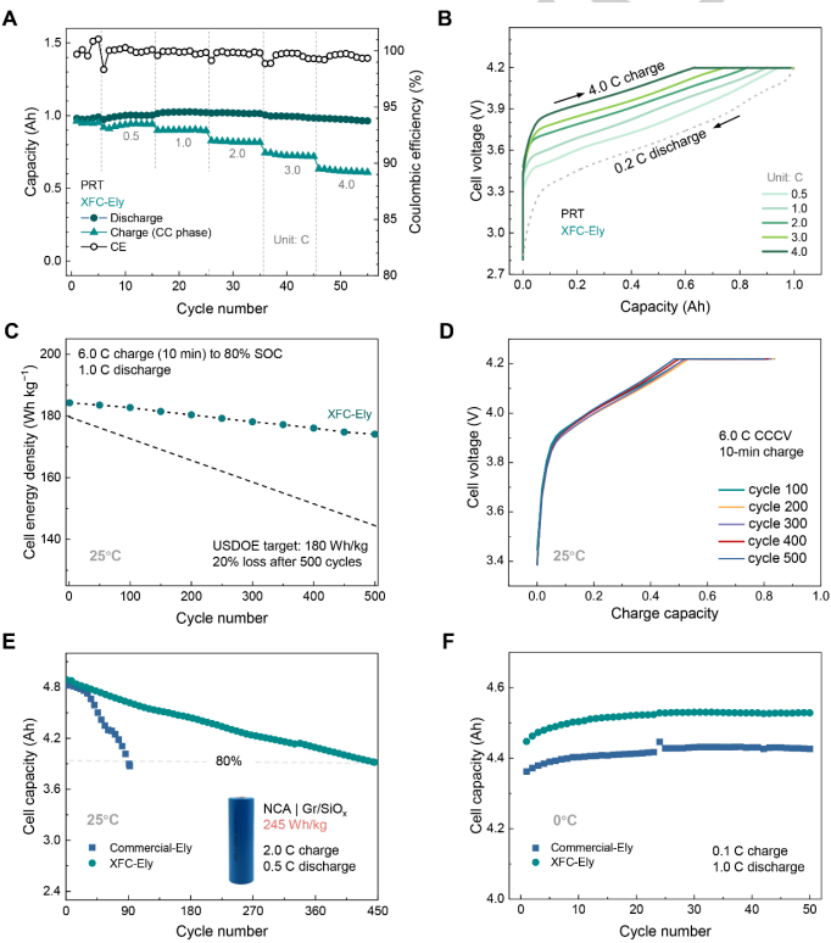

图4 (a)含有XFC-Ely(极速快充电解液)的软包电池在PRT过程中的电化学性能和(b)电压分布,(c) XFC- ely电池在6.0 C 倍率XFC期间的能量密度保持情况。电池在6.0 C的CCCV模式下充电固定时间为10分钟,然后在1.0 C放电。(d)不同周期6.0 C充电过程中,软包电池的电压分布。(e)使用商用Ely和XFC-Ely快速充电时高能NCA|Gr/SiOx21700电池的容量保持率。(f) 21700电池在0°C条件下循环的容量保持情况。

XFC-Ely的离子电导率仅为7.0 mS cm−1,比商用EC/DMC LiPF6低40%。尽管如此,当在4C充电时,XFC-Ely电池在CC阶段达到60%以上的SOC,在12.6分钟内达到80%的SOC。同时,没有容量衰减的迹象(图4a-b)。XFC-Ely电池的初始能量密度为184 Wh kg−1,在循环500时,保持94.8%(只有5.2%的损耗),远远超过USDOE的目标(图4c)。在6C时,它可以在CC阶段充电至50% SOC,在10分钟内充电至80% SOC,即使在延长循环后也会出现边际功率衰减(图4d)。

对于商用Ely电池,由于锂析出,快速充电导致90个循环内容量快速衰减,而XFC-Ely电池在达到初始容量的80%之前持续超过450个循环(图4e)。使用XFC-Ely可以在0°C下循环21700电池,容量和库仑效率比商用电解液更高(图4f)。

05

总结和展望

目前,普遍认为电解液的离子传输是电池XFC的主要障碍。作者研究表明,正负极反应的平衡本质是XFC过程中正极输出和负极输入之间的平衡,这两个过程的不匹配可能导致灾难性的锂枝晶和短循环寿命。基于此,作者设计了一种概念验证电解质,使184 Wh kg−1软包电池的XFC(10分钟充电到80%)在500次循环后仅损失5.2%的能量密度,远远超过USDOE(美国能源部)的目标。与商用技术相比,原型的245 Wh kg−1高能21700电池在快速充电期间(充电25分钟至80%)的寿命延长了5倍。该工作为高性能快充锂离子电池的研究开发提供了重要参考和宝贵经验。

06

文献链接

Unlocking Charge Transfer Limitations for Extreme Fast Charging of Li-Ion Batteries. (Angew. Chem. Int. Ed., 2022, DOI:10.1002/anie.202214828)

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202214828

审核编辑:刘清

-

电解质

+关注

关注

6文章

811浏览量

20053 -

电解液

+关注

关注

10文章

848浏览量

23098 -

DMC

+关注

关注

0文章

19浏览量

19082

原文标题:清华张强&闫崇Angew:解耦电荷转移限制,助力电池极速快充

文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

相关推荐

QC快充芯片,因高效而兼容性好而成为手机标配的充电解决方案!

快充电线:高效充电体验的必备神器

解耦电荷转移限制助力电池极速快充电

解耦电荷转移限制助力电池极速快充电

评论