近期,知名“反华智库”——澳大利亚战略政策研究所(ASPI)发布一份报告,称“西方民主国家正在输掉全球技术竞争。”,在对全球44项关键技术领域的跟踪研究中,发现中国在其中37项技术“惊人领先于全球”。

这44项关键技术,包括国防、太空、机器人、能源、环境、生物技术、人工智能 (AI)、先进材料和关键量子技术领域。

其中,有两项传感器技术中国领先全球,其中更有一项关键传感器技术被认为中国存在高垄断风险,中国是该传感技术全球领导者,该传感技术是“未来智能能力”的重要组成部分,报告并提到“可能意味着情报界,尤其是五眼联盟,可能会失去重要能⼒,并遭受态势感知能⼒下降的影响”。

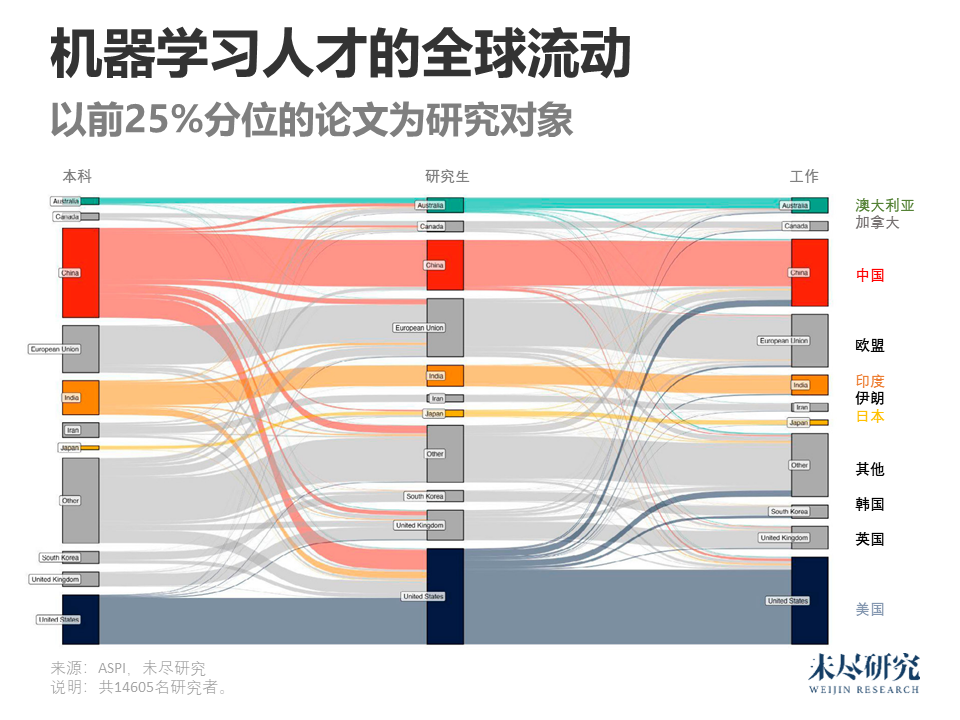

另外,值得一提的是,报告认为中国与美国主导了全球技术与人才的循环与流动。中国是全球最大的本科生输出国,而美国是最大的研究生输入及输出国。

本文我们来看看这份报告怎么描述中国的高科技,这份报告的研究结果是对中国的捧杀呢?还是捧杀呢?

“西方国家正在输掉战争” 44项关键技术,这37项中国真的领先吗?有一项传感器技术竟然达到高垄断风险级别?! 近期,澳大利亚战略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute, 简称ASPI)发布了一份报告,发现中国在大多数关键和新兴技术领域的高影响力研究中建立的领先地位“令人吃惊”,并且已经奠定了“世界领先科技超级大国的基础”。 在报告的开篇,甚至用上了“西方民主国家正在输掉全球技术竞争。”这样的话语。 据相关媒体报道,ASPI长期长期以来受美国政府资助,是出了名的“反华智库”。譬如本报告中,其研究资金来自美国国务院。

报告中,提到了44项未来全球关键技术,分为“先进材料与制造”、“人工智能、计算和通信”、“能源与环境”、“量子信息技术”、“生物技术、基因技术与疫苗”、“传感、定时和导航”、“国防、太空、机器人与运输”七大类。

这份报告所依据的数据库查询了每种技术的相关论文(总共 220 万篇),分析了过去五年内上述 44 种技术中每一种技术的前 10%被引用最多的研究论文。

报告认为,中国在其中的37 项技术中处于领先地位,美国领先另外7项。并且,中国在其中8项技术具备高垄断风险。

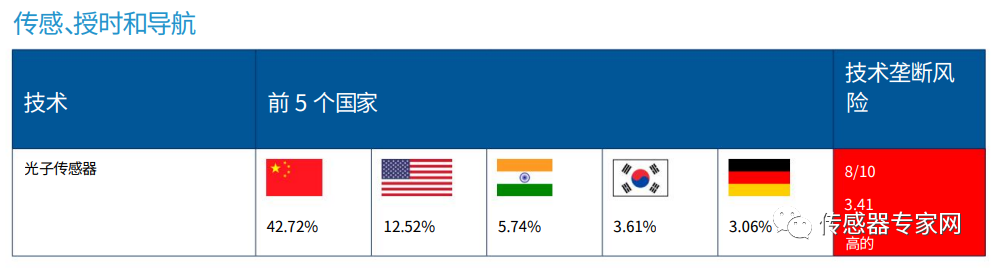

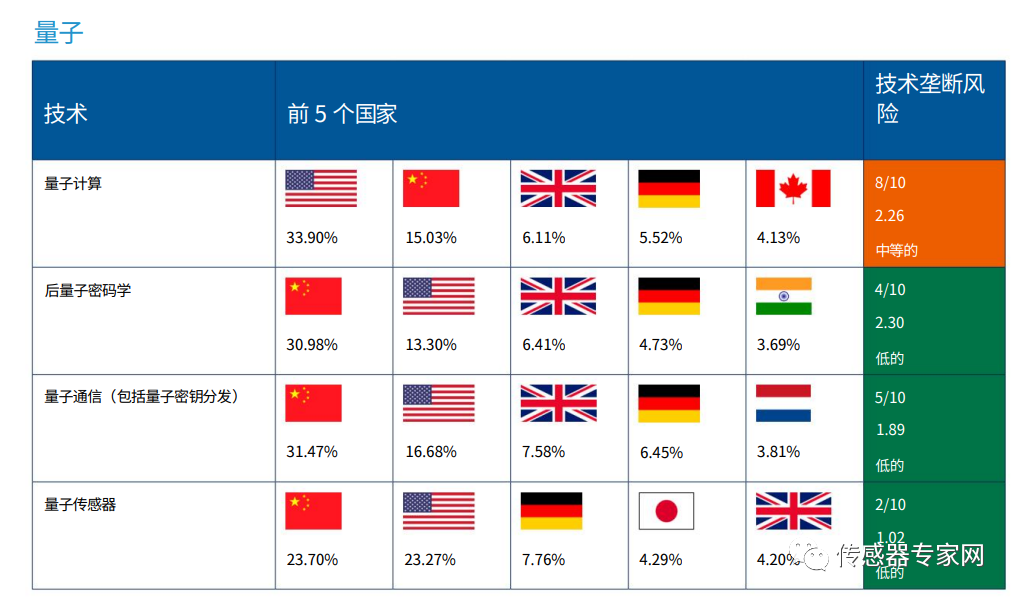

量子传感器和光子传感器,是44项技术中,中国领先的两项传感器技术,其中,光子传感器(Photonic sensors)更被认为中国具有高垄断风险。

报告中提到,这两项传感器技术,是“未来智能能力”的重要组成部分,并“可能意味着情报界,尤其是五眼联盟,可能会失去重要能⼒,并遭受态势感知能⼒下降的影响”。

报告中,提到了44项未来全球关键技术,分为“先进材料与制造”、“人工智能、计算和通信”、“能源与环境”、“量子信息技术”、“生物技术、基因技术与疫苗”、“传感、定时和导航”、“国防、太空、机器人与运输”七大类。

这份报告所依据的数据库查询了每种技术的相关论文(总共 220 万篇),分析了过去五年内上述 44 种技术中每一种技术的前 10%被引用最多的研究论文。

报告认为,中国在其中的37 项技术中处于领先地位,美国领先另外7项。并且,中国在其中8项技术具备高垄断风险。

量子传感器和光子传感器,是44项技术中,中国领先的两项传感器技术,其中,光子传感器(Photonic sensors)更被认为中国具有高垄断风险。

报告中提到,这两项传感器技术,是“未来智能能力”的重要组成部分,并“可能意味着情报界,尤其是五眼联盟,可能会失去重要能⼒,并遭受态势感知能⼒下降的影响”。

未来的智能能力?为什么光子传感器和量子传感器如此重要?

在44项关键技术中,量子传感器和光子传感器是仅有的两种传感器技术,为什么该报告认为这两种传感器技术这么重要?

报告称,这两种传感器是“未来智能能力”的重要组成部分:“未来智能能⼒=光⼦传感器+量⼦通信+先进光通信+后量⼦密码”。

未来的智能能力?为什么光子传感器和量子传感器如此重要?

在44项关键技术中,量子传感器和光子传感器是仅有的两种传感器技术,为什么该报告认为这两种传感器技术这么重要?

报告称,这两种传感器是“未来智能能力”的重要组成部分:“未来智能能⼒=光⼦传感器+量⼦通信+先进光通信+后量⼦密码”。

中国在光⼦传感器、量⼦通信和先进光通信以及后量⼦密码学等交叉领域,具有强劲研究实⼒。可能意味着情报界,尤其是五眼联盟,可能会失去重要能⼒,并遭受态势感知能⼒下降的影响。中国在光⼦传感器(占世界前 10% ⾼影响⼒研究的 43%,美国的 3.41 倍)、量⼦通信(31%,美国的 1.89 倍)、先进光通信(38%,美国的 2.95 倍)和后量⼦密码学(31%,美国的 2.3 倍)。总⽽⾔之,这些观察结果,增加了中国通信中断西⽅情报部⻔努⼒的⻛险。这降低了在发⽣敌对⾏动和紧张局势时计划应对突发事件的能⼒。

作为信息技术的基础,传感器是实现智能感知的重要工具,未来的竞争中,量子传感器和光子传感器将发挥最关键的作用。 ▲光子传感器领域占世界前10%高影响力产出TOP 5

▲光子传感器领域占世界前10%高影响力产出TOP 5

-

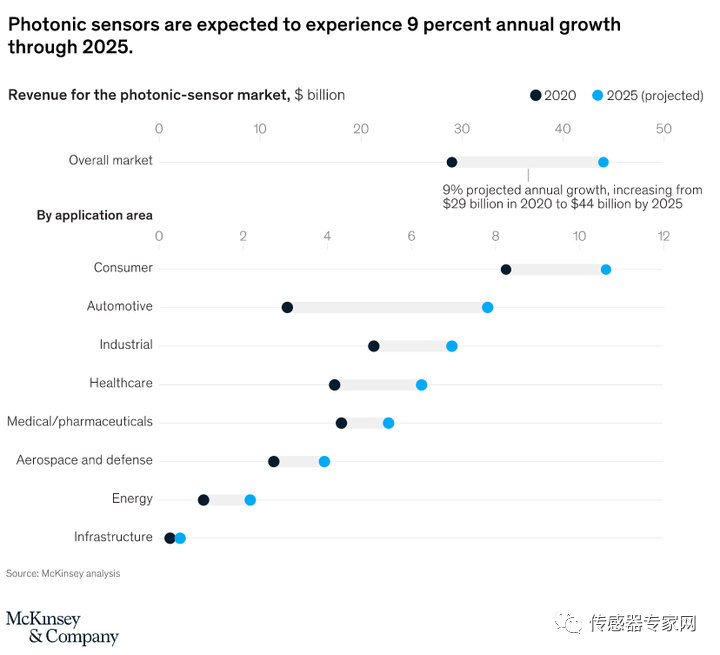

在基础设施中,随着创新者开发更多集成激光设备来测量建筑物的物理特性,包括应变和振动,传感器需求估计将增长 14%。

-

随着光纤传感器技术被纳入监控和测量应用,能源行业每年可能增长 15%,其中一些应用有助于减少浪费和污染。

-

随着自动化应用、航空 LiDAR 的广泛使用以及新的遥感工具推动需求,航空航天和国防领域的年增长率预计将达到 8%。

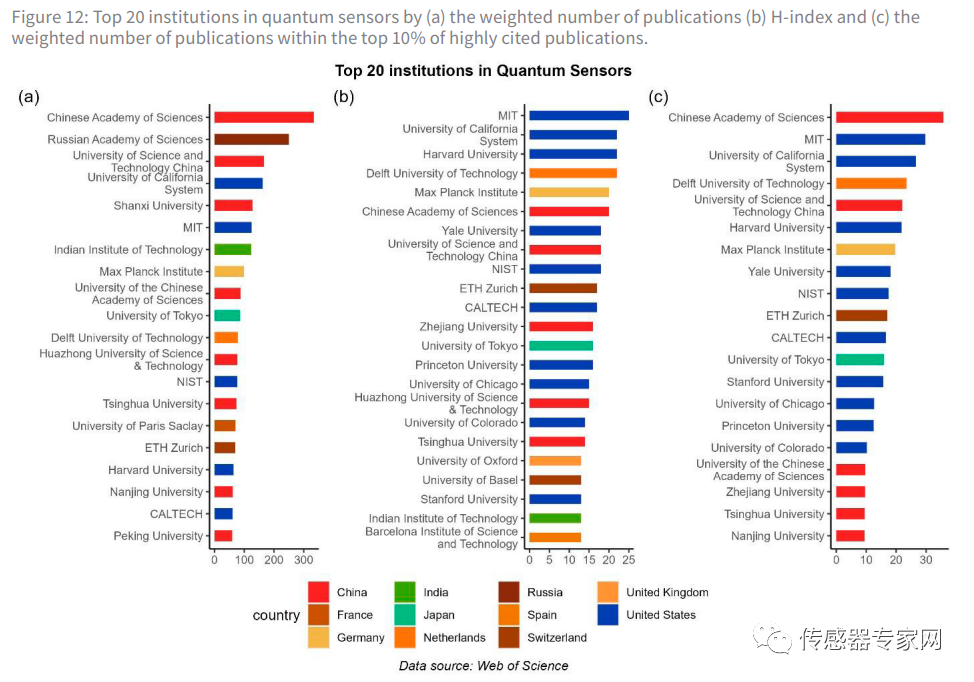

▲量子传感器TOP 20 研究机构

可见,中国在量子传感器的研发上,虽然处于第一梯队,不至于掉队,但也远没有领先的地步。 此外,值得一提的是,量子科技中占比最大的量子计算,美国以33.9%遥遥领先于其他国家,考虑到本报告的特殊性,实际上美国在量子计算的领先幅度可能更大。 中国是全球最大的本科生输出国,从研究结果到量产中国还有很多坑要踩 除了各国的研究成果外,报告还收集和分析不同职业阶段(本科生、研究生和就业)研究人员在国家之间流动的数据,刻划出每个技术领域的人才流进和流出情况。数据库还追踪了这些关键技术领域中的主要大学、公司和实验室。 从各技术领域的数据看,总体上,中国与美国主导了全球技术与人才的循环与流动。但其中有差别的是,中国是全球最大的本科生输出国,而美国是最大的研究生输入及输出国。 美国在全球高端科研人才中,依然发挥着最重要的培养与配置中心作用,尽管这一地位正在削弱。 此外,这份报告也认为,中国的高影响力研究,最终能否形成创新,还有待观察。例如,在先进的飞机发动机(包括高超音速)中,中国发表的高影响力研究是美国(第二名)的四倍多。但是,这些研究转化为世界领先的喷气发动机的制造,可能是一个困难而复杂的步骤,需要其他投入。

结语

中国真的能在44项关键技术中的37项处于领先地位?

显然,答案是否定的。在讨论这个问题之前,我们先要认清这样的一个事实:至今华为推出的手机,还不具备5G功能。而中国的中高端传感器,至今仍有90%需要靠进口,不能自己制造。

报告中,提到的光子传感器、量子传感器甚至“先进的射频通信(包括5G和6G)”等,中国都处于领先地位,那么为什么中国许多中高端传感器制造不出来?中国连一个国产的5G射频器件都做不出来?

总的来说,借此报告,ASPI渲染“西方民主国家”在全球研究竞争中失利,敦促各国政府加大研究投资。而澳媒《澳大利亚人报》也据此报告声称,在全球科技领域,中国正朝着超越西方的方向“急速发展”,将引发其很快会钳制某些最关键技术供应的担忧。

如需查看ASPI报告《ASPI’s Critical Technology Tracker The global race for future power》,可在传感器专家网公众号对话框,回复关键词【资料下载】获取保存、下载链接。

此外,这份报告也认为,中国的高影响力研究,最终能否形成创新,还有待观察。例如,在先进的飞机发动机(包括高超音速)中,中国发表的高影响力研究是美国(第二名)的四倍多。但是,这些研究转化为世界领先的喷气发动机的制造,可能是一个困难而复杂的步骤,需要其他投入。

结语

中国真的能在44项关键技术中的37项处于领先地位?

显然,答案是否定的。在讨论这个问题之前,我们先要认清这样的一个事实:至今华为推出的手机,还不具备5G功能。而中国的中高端传感器,至今仍有90%需要靠进口,不能自己制造。

报告中,提到的光子传感器、量子传感器甚至“先进的射频通信(包括5G和6G)”等,中国都处于领先地位,那么为什么中国许多中高端传感器制造不出来?中国连一个国产的5G射频器件都做不出来?

总的来说,借此报告,ASPI渲染“西方民主国家”在全球研究竞争中失利,敦促各国政府加大研究投资。而澳媒《澳大利亚人报》也据此报告声称,在全球科技领域,中国正朝着超越西方的方向“急速发展”,将引发其很快会钳制某些最关键技术供应的担忧。

如需查看ASPI报告《ASPI’s Critical Technology Tracker The global race for future power》,可在传感器专家网公众号对话框,回复关键词【资料下载】获取保存、下载链接。

部分资料来源:

未尽研究《“西方正输掉竞争”,44项关键技术37项中国“领先” | 预研》前沿材料《44项高端技术,中国有37项领先?!》-

传感器

+关注

关注

2553文章

51511浏览量

757255 -

半导体

+关注

关注

335文章

27826浏览量

223846 -

机器人

+关注

关注

211文章

28745浏览量

208904 -

人工智能

+关注

关注

1797文章

47867浏览量

240839

发布评论请先 登录

相关推荐

工业级高端传感器领域,长沙又一项技术填补国内空白!

Vishay全集成接近传感器荣获两项大奖

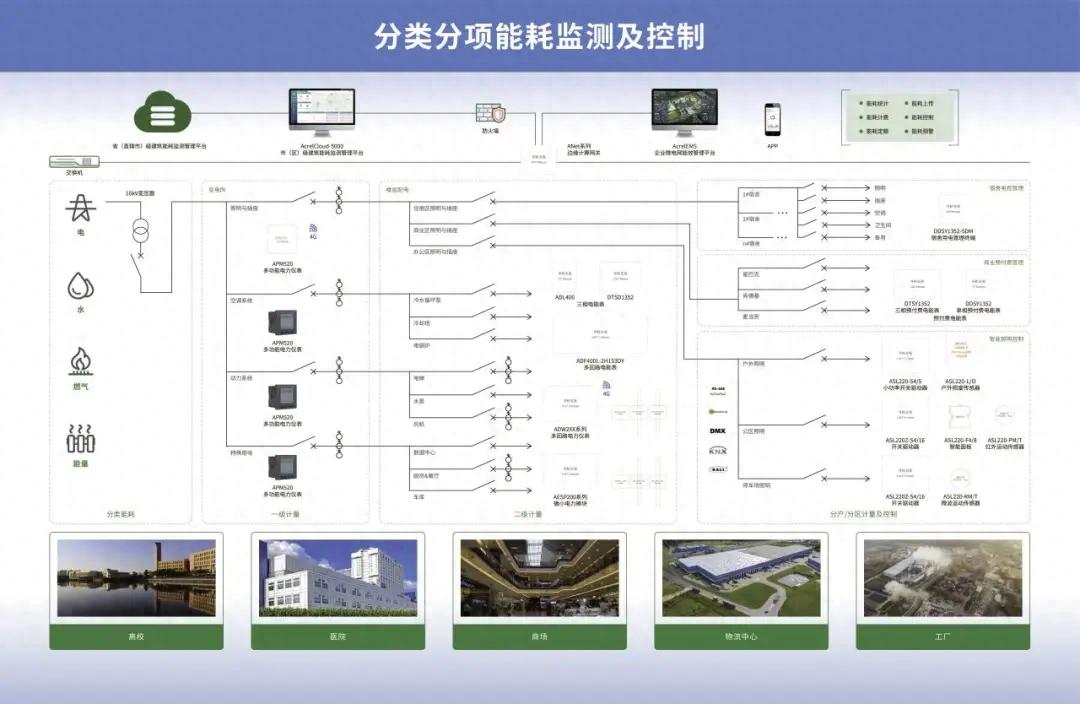

实现绿色建筑的关键技术为什么是分类分项能耗监测与控制?

AMD获得一项玻璃基板技术专利

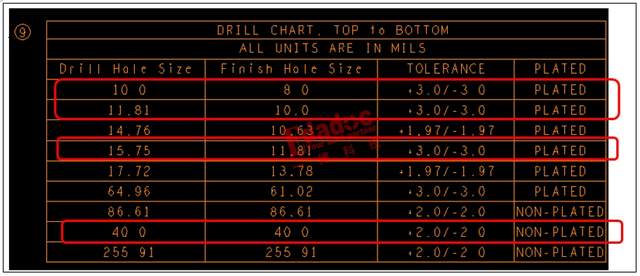

PCB生产,在钻咀和成品孔径之间,你会优先满足哪一项呢

苹果获得一项突破性智能戒指技术的专利

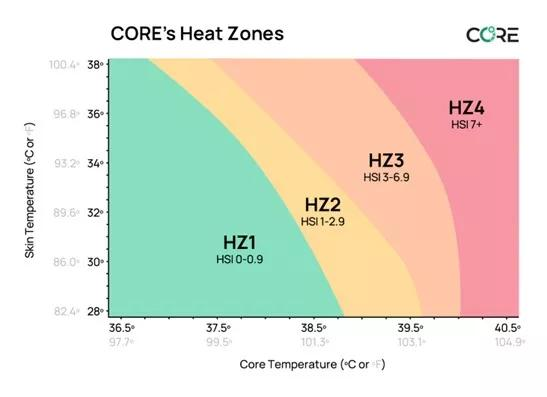

艾迈斯欧司朗与greenteg推出的突破性体温监测技术已成为全球铁人三项的关键技术支持

维信诺闪耀2024 DIC AWARD,斩获七项大奖引领显示技术革新

警惕!美国防部发布最新投资战略,这两项传感器技术被投资!

长电科技推出了一项革命性的高精度热阻测试与仿真模拟验证技术

2023年度中国半导体十大研究进展出炉,一项传感器技术入榜(附全名单)

44项关键技术37项中国“领先”, 有一项传感器技术还垄断了?

44项关键技术37项中国“领先”, 有一项传感器技术还垄断了?

评论