在Hybrid Bonding前,2D,2.5D及3D封装都是采用焊锡球凸点(solder bump)或微凸点(Micro bump)来实现芯片与基板,芯片与中介层(interposer), 芯片与芯片间的电连接。Solder bump/micro bump在制备工艺中都有植球的步骤,所植的球就是焊锡球(Solder bump),所以在Hybrid Bonding之前芯片间的连接都是靠焊锡球进行连接。

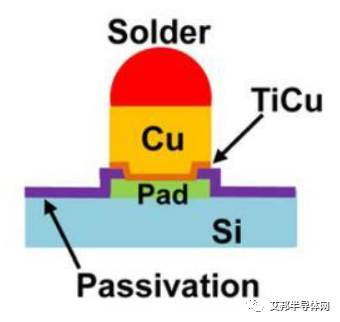

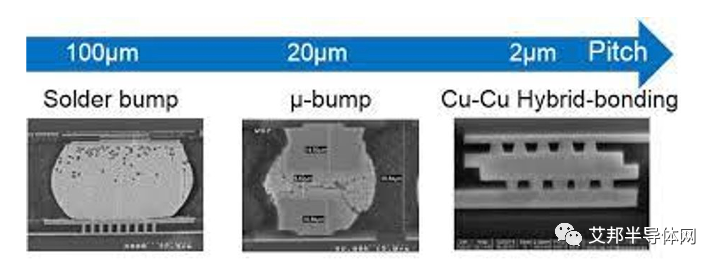

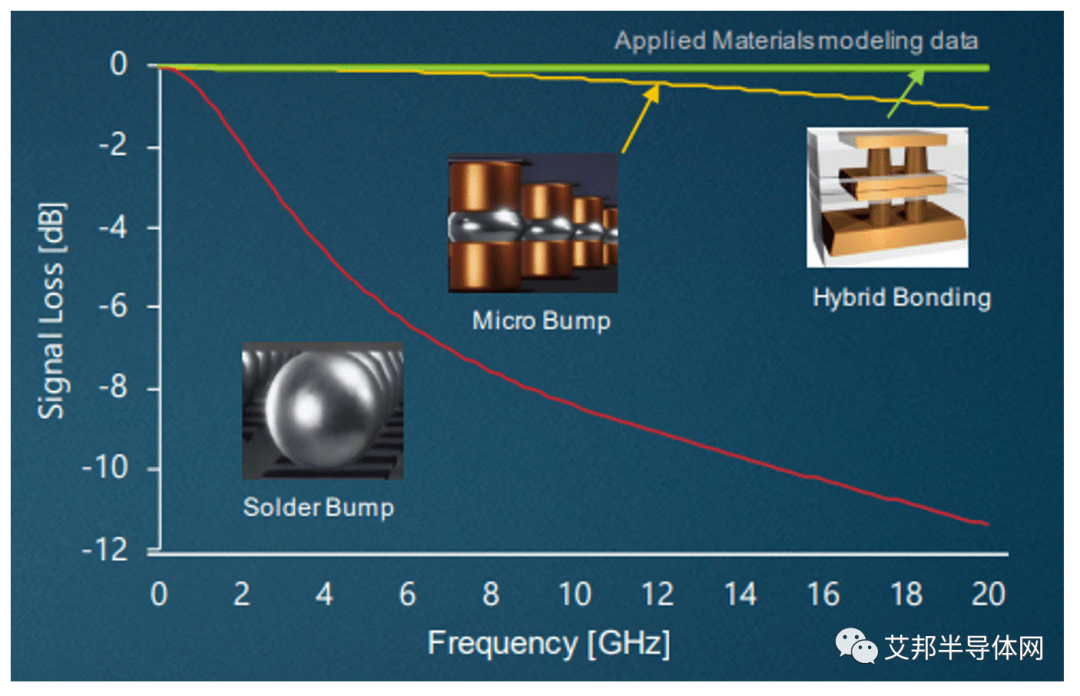

图1,Cu+Solder 统称为bump, 细分又可以分为Cu bump 和Solder Bump. 当然Solder bump是植在铜柱 (Copper bump)上的。如图2所示,当copper bump pitch 小于10~20um时,焊锡球 solder bump就变成了工艺难点及缺陷的主要来源。这时候就需要一种新的工艺来解决bump 间距小于10微米芯粒间键合的问题。当然Hybrid Bonding在电学性能方面也有独特的优势,如图3所示,Hybrid Bonding信号丢失率几乎可以忽略不计,这在高吞吐量,高性能计算领域优势明显。在业界强烈需求的呼唤下,Hybrid Bonding腾空出世。

图2,不同bump间距(pitch)所采用BUMP形式

图3,频率与信号丢失对应曲线图

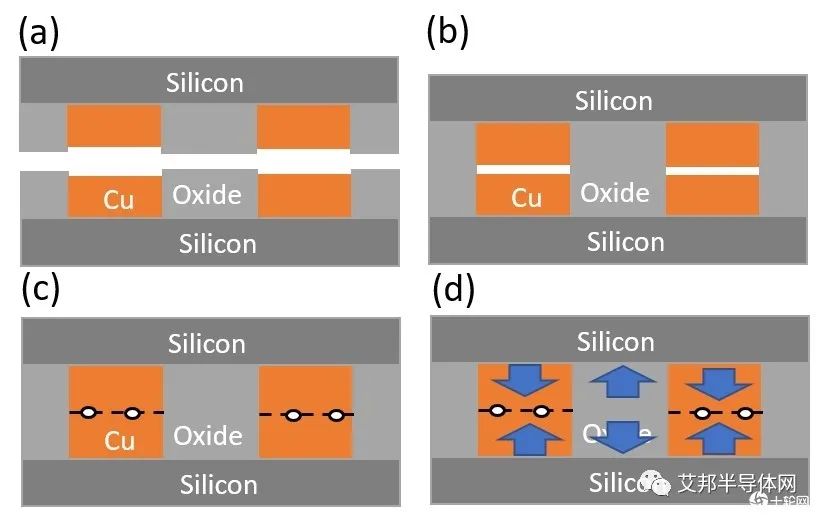

Hybrid Bonding中的Hybrid是指除了在室温下凹陷下去的铜bump完成键合,两个Chip面对面的其它非导电部分也要贴合。因此,Hybrid Bonding在芯粒与芯粒或者wafer与wafer之间是没有空隙的,不需要用环氧树脂进行填充。

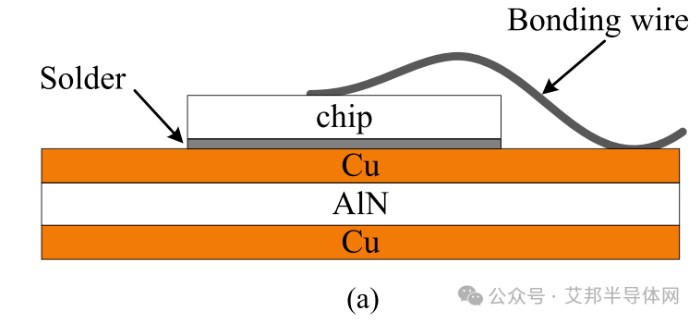

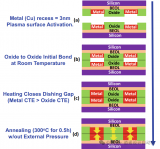

图4,图源十轮网

混合键合流程图:(a)试片未接合面貌(b)介电材料接合步骤(c)提高温度铜接点接合过程(d)高温时接点内部应力分布状态 Hybrid Bonding是近几年被叫响的,在之前业界通常称其为DBI(Direct Bond Interconnect,直接键合连接),它是在20世纪80年代中期由Paul Enquist,Q.Y. Tong和Gill Fountain在三角研究所(RTI)的实验室首次构思,DBI因其优雅和简洁而成为键合大海上的明灯。他们三个后来在2000年成立了一家叫Ziptronix的公司,并于2005年实现了10um bump间距用DBI技术连接的铝布线层,接着又在2011年发布2um bump间距用DBI技术完成wafer to wafer 连接。2015年Ziptronix被Xperi (前Tessera)收购。在2019年,DBI/Hybrid Bonding技术由Xperi (前Tessera)完成了最终的专利布局,其本身没有量产的产品推出。

图5,2005年Ziptronix发布10um间距 用DBI技术连接的铝布线层

图6,2011年Ziptronix发布2um间距用DBI技术完成的wafer to wafer连接

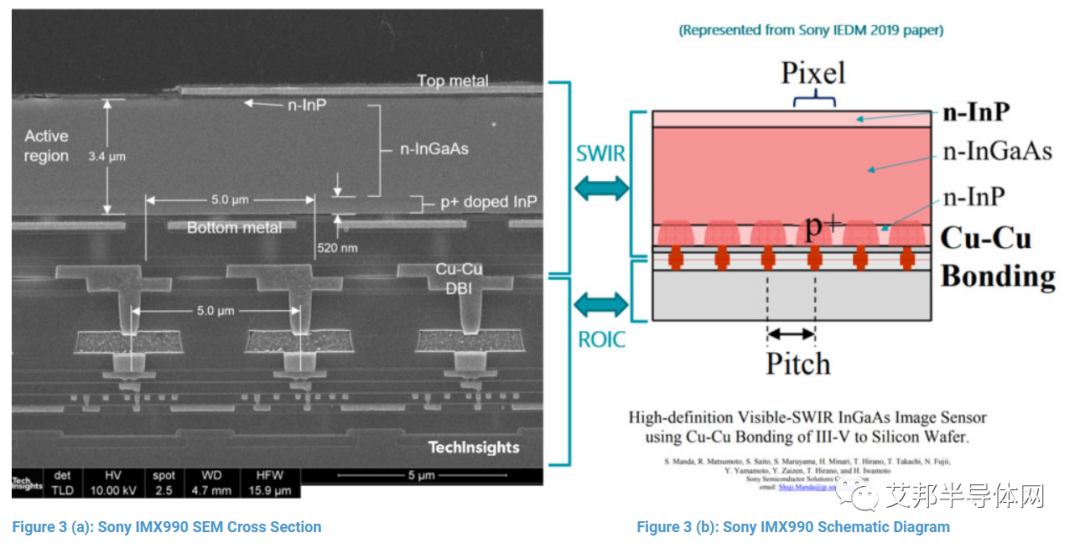

业界第一个DBIDBI/Hybrid Bonding量产的产品是由Sony在图像传感器上进行应用。这项技术在堆叠的CMOS图像传感器的下部电路芯片和上部像素芯片中增加了Cu连接焊盘,以同时建立物理和电气连接。由于Cu-Cu直接键合是在wafer生产过程中进行的,索尼开发了原始的制造工艺来克服这些问题,并成为世界上第一个推出该技术的公司。

图7,Sony首款采用HybridBonding/DBI铜铜键合的传感器

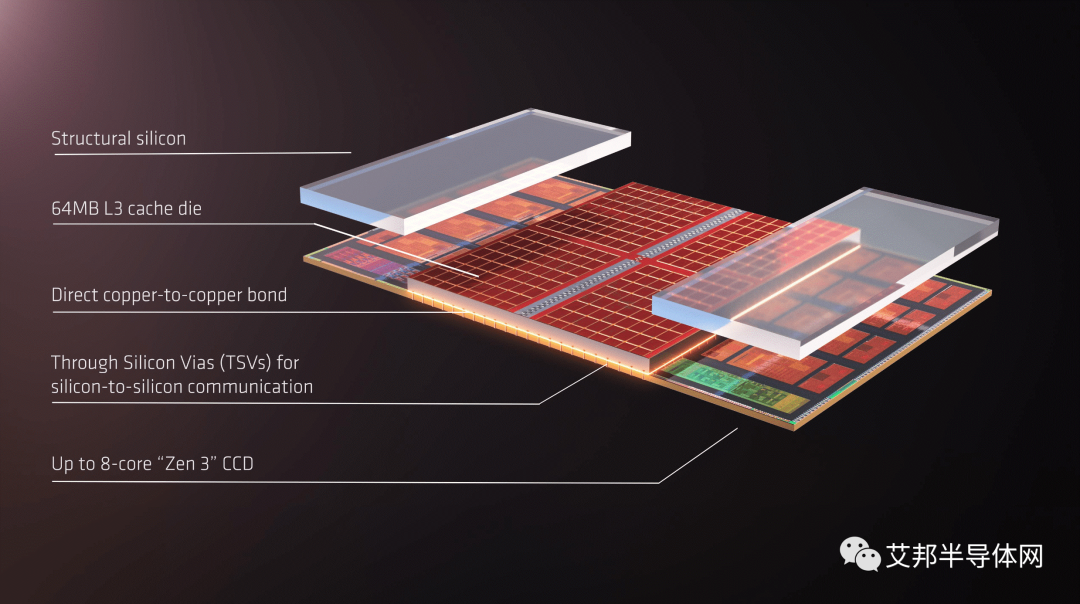

接着台积电,英特尔、三星等大厂都开始采用该工艺用于进行3D封装,并陆续推出用于CPU、GPU及高性能计算中。到今天,Hybrid Bonding已经被叫的越来越响。

图8,AMD Hybrid Bonding产品

最后我们再谈谈相应的设备厂家,Hybrid Bonding代表着未来,代表着研发实力,设备巨头们都在积极跟进。当前主要有两个实力强劲的联盟:Besi与Applied Material的BA联盟以及香港的ASMPT与EV GROUP (EVG)的AE联盟,巨头们强强联合来争夺先进封装设备中的塔尖。另外,根据新闻报道近期异军突起的华封也在积极研发布局。如果您是我们的老朋友应该看到过我们艾邦半导体公众号对TCB(热压键合)设备的介绍,相信大家对TCB设备的复杂性已经有一定的了解。

TCB设备升级改造后可以具备Hybrid Bonding的功能,但是后者的难点除了贴装精度要求更高外,对晶粒及晶圆本身共面性、表面粗糙度、洁净度等要求都极为苛刻。这也就是为什么一套Hybrid Bonding设备的研发需要巨头们强强联合的原因。

审核编辑:刘清

-

CMOS

+关注

关注

58文章

5750浏览量

236285 -

gpu

+关注

关注

28文章

4798浏览量

129515 -

图像传感器

+关注

关注

68文章

1925浏览量

129764 -

3D封装

+关注

关注

7文章

136浏览量

27243 -

RTI

+关注

关注

0文章

10浏览量

3291

原文标题:先进封装之混合键合(Hybrid Bonding)的前世今生

文章出处:【微信号:半导体设备与材料,微信公众号:半导体设备与材料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

相关推荐

TCB热压键合:打造高性能半导体封装的秘诀

PCB设计中填充铜和网格铜有什么区别?

Cu-Cu Hybrid Bonding技术在先进3D集成中的应用

三维堆叠封装新突破:混合键合技术揭秘!

基于多堆叠直接键合铜单元的功率模块封装方法

电子封装 | Die Bonding 芯片键合的主要方法和工艺

混合键合技术:开启3D芯片封装新篇章

金丝键合工艺温度研究:揭秘键合质量的奥秘!

无氧铜和铜包铝的网线哪个好用

三星与海力士引领DRAM革新:新一代HBM采用混合键合技术

先进封装中铜-铜低温键合技术研究进展

什么是Hybrid Bonding?Hybrid Bonding是铜铜键合吗?

什么是Hybrid Bonding?Hybrid Bonding是铜铜键合吗?

评论