近日,中国移动通信集团有限公司(以下简称“中国移动”)联合华为圆满完成SPN(SlicingPacketNetwork,切片分组网)算力业务新技术创新试点工作。本次试点覆盖算力接入和算力互联两大场景,该工作的圆满完成标志着中国移动在算力灵活调度、深度应用感知、品质承载应用实践方面已获得重要进展。

中国移动SPN算网感知创新试点圆满完成

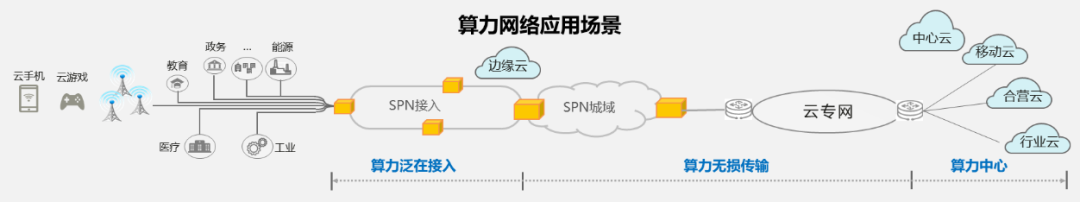

中国移动致力于推动算力网络成为数字经济的底座,勇当原创技术策源地、现代产业链链长,以科技创新夯实发展基础,引领前沿技术。在2023年6月13日发布的《“九州”算力光网目标架构白皮书》中,中国移动提出了 “网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及”的算力网络战略发展目标。SPN是中国原创技术,具有软硬切片隔离兼备的特点,可为各类算力接入和算力互联业务提供端到端的灵活联接以及确定带宽、时延的保障服务,是中国移动算力承载网络之一。为进一步提升SPN的算力灵活调度、深度感知能力,创新性引入SRv6(Segment Routing over IPv6,基于IPv6的段路由)承载技术,此次创新试点即在此背景下开展。

SPN算网应用场景

此次创新试点在江苏连云港的SPN现有网络开展,验证了端到端SRv6和L3 EVPN新特性能力,满足接入边缘算力应用场景,创新方案具备如下特征:

端到端SRv6隧道,极简管控:

端到端SRv6隧道管控,一次发放,极简运维,采用单一SRv6隧道封装,提升转发性能。可提供整网一致的SRv6承载能力,边缘算力便捷接入,使能SPN网络简化归一,实现极简管控;

SRv6与MTN结合,无缝融合:端到端SRv6隧道与端到端MTN(MetroTransportNetwork,城域传送网)通道结合,MTN品质承载和SRv6灵活承载融合, MTN电信级50ms保护与SRv6控制面重路由保护互为增强;

深度感知,极致体验:借助SPN网络可编程能力,逐跳深度感知SRv6扩展能力,可叠加随流检测技术(In-band OAM)实现用户业务的精准检测,检测开销小、用户体验更佳。

SPN作为算力接入和算力互联的基础网络,具备向SRv6演进能力后,将为中国移动"连接+算力+能力"新型信息服务体系关键基础设施发展提供有力支撑。

面向未来,中国移动将携手华为联合创新,引入更丰富、更领先的创新技术方案,不断完善智能算力承载网SPN,从而实现网络资源的高效协同和价值倍增,助力千行百业数字化转型升级,为数字经济的高质量发展贡献力量。

点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯!

点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯!

原文标题:灵活调度、深度感知能力再升级,中国移动联合华为圆满完成SPN算力业务新技术创新试点

文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

-

华为

+关注

关注

216文章

34558浏览量

253291

原文标题:灵活调度、深度感知能力再升级,中国移动联合华为圆满完成SPN算力业务新技术创新试点

文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

相关推荐

云南移动边缘算网融合创新试点三地市同步开展

澎峰科技助力中国移动发布智算“芯合”算力原生基础软件栈2.0

中国移动北斗短信业务正式启动

壁仞科技为中国移动呼和浩特智算中心提供强大算力

天数智芯参与建设的中国移动智算中心(呼和浩特)项目圆满完成

中国移动引领SPN分组领域新突破,RFC9545标准正式发布

华为联合中国移动率先部署全球容量最大512T集群路由器

中国移动携手华为在SPN绿色节能方面开展卓有成效的联合创新

灵活调度、深度感知能力再升级,中国移动联合华为圆满完成SPN算力业务新技术创新试点

灵活调度、深度感知能力再升级,中国移动联合华为圆满完成SPN算力业务新技术创新试点

评论