研究背景

Li3MX6族卤化物(M = Y、In、Sc等,X =卤素)是新兴的全固态锂离子电池固体电解质材料。与现有的硫化物固体电解质相比,它们具有更高的化学稳定性和更宽的电化学稳定窗口,但在室温下的离子导电率较低。

研究问题

本文报告了一项发现,即Li3YCl6中的超离子跃迁是由阴离子的集体运动触发的,这一结论得到了同步辐射X射线和中子散射表征以及从头算分子动力学模拟的证据支持。基于这一发现,本文采用了一种合理的设计策略来降低该类化合物的转变温度,从而提高其室温下的离子导电率。本文合成了Li3YClxBr6−x和Li3GdCl3Br3,并分别实现了Li3YCl4.5Br1.5和Li3GdCl3Br3在室温下非常高的导电率,分别为6.1和11 mS cm−1。这些发现为高性能固体电池的室温超离子导体的设计开辟了新的途径。

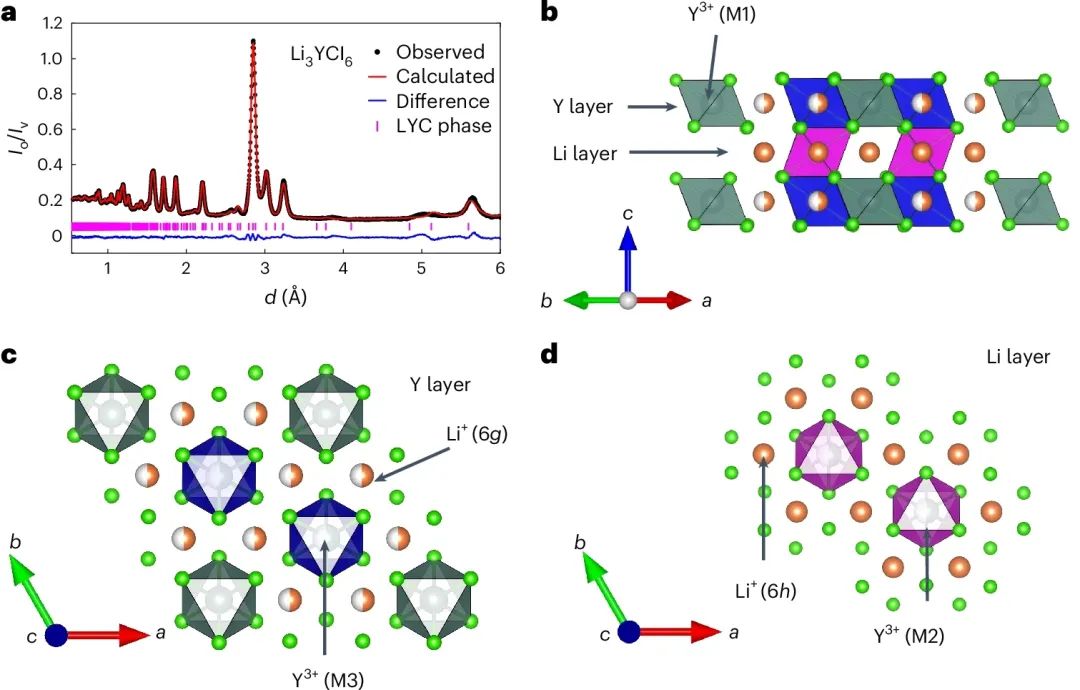

图1| LYC的晶体结构

图1| LYC的晶体结构

要点1:

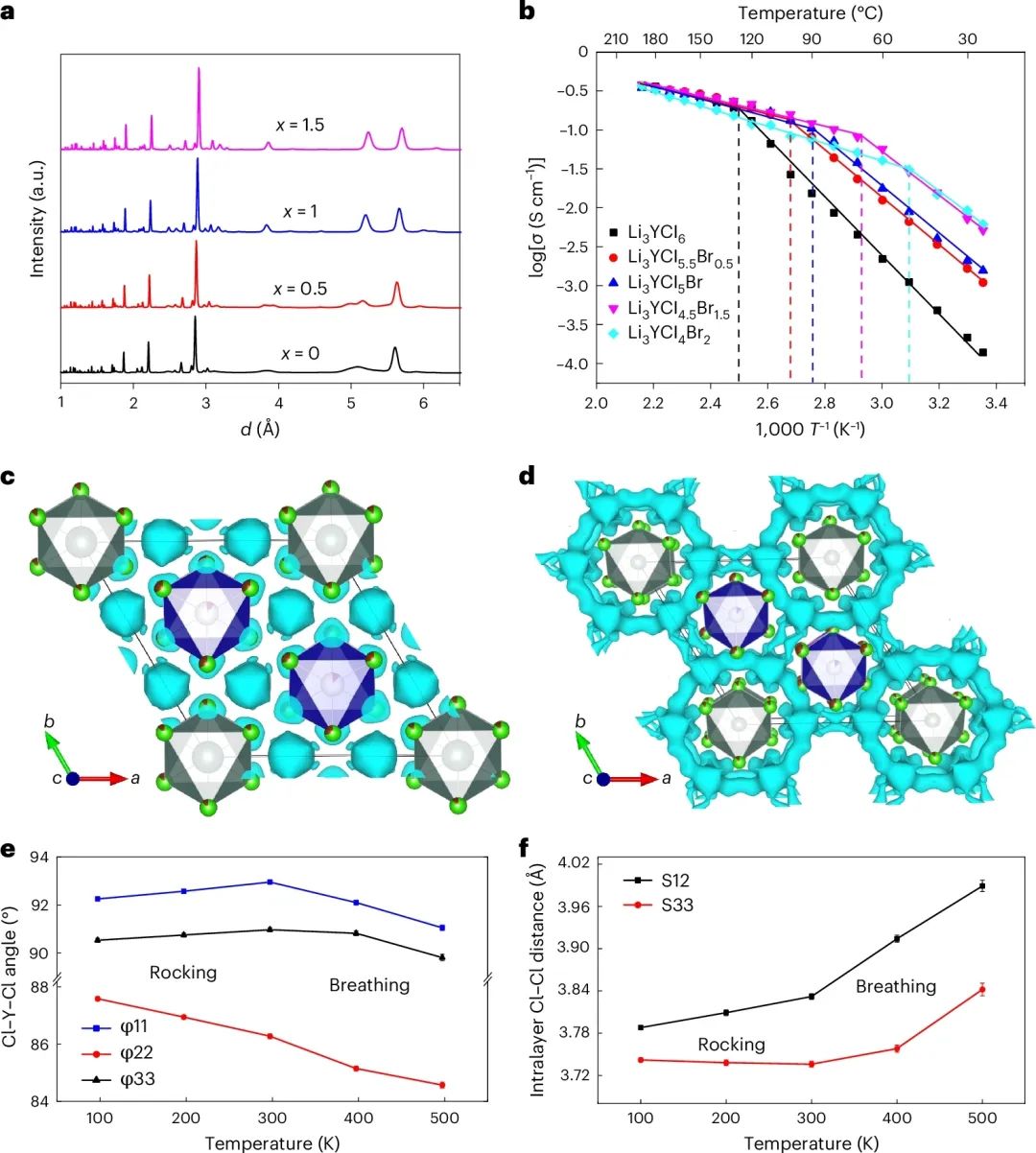

1.LYC样品通过在200℃下热压球磨的LYC粉末合成,并通过XRD和ND进行表征。据报道,LYC在不同的多形体中结晶,其中三斜P3-M1结构在固态合成过程中最常见。图1a显示了所得LYC的ND图案,可以描述为具有六角密堆阴离子子晶格的P3-M1结构,其堆叠序列为ABABAB。P3-M1相的平均结构可以描述为两种类型层(如图1b所示)的交替堆叠。这两层都包含LiCl6、YCl6和Cl6(其中V表示空位)八面体。Y3+占据三种不同的八面体位置:一个1a位点(M1)和两个2d位点(M2和M3)。如图1c,d所示,1a位点和一个2d位点(M3)位于同一层面(以下简称Y层)。值得注意的是,共享面的YCl6八面体中心之间的距离仅为~3Å,如果M2和M3位点同时被占据,会产生大的静电排斥和能量不利状态。因此,两个位点的Y部分占据很可能是由于Y空位排列在a–b平面上的差异,而不是沿c方向的堆叠无序造成的。这一点进一步通过中子对分布函数(nPDF)得到确认,在约3Å处没有观察到正峰。另一个Y所在的2d位点位于相邻层,即富锂层(以下简称Li层)。Li+占据两个八面体位点:Li层的6h位点完全由Li+占据,Y层的6g位点在室温下部分由Li+占据。6g和6h位点通过共享面的LiCl6八面体连接,形成Li+沿c轴的长程扩散通道。此外,八面体(O)位点也被广泛认为通过两个四面体(T)位点连接,形成沿a–b平面的二维(2D)扩散路径(O–T–O路径)。

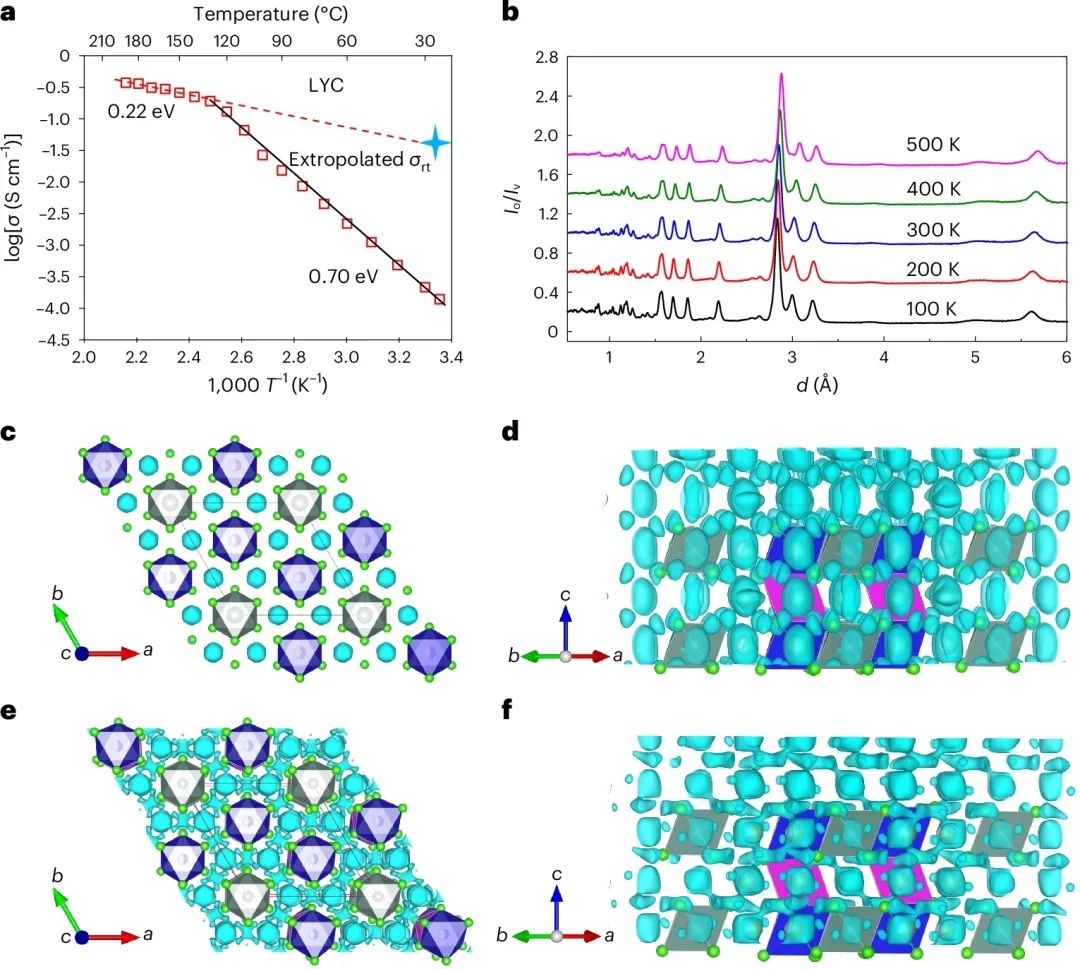

图2|通过在不同温度下的ND模式生成的FDMs可视化LYC的离子电导率和Li扩散路径

要点2:

1.本文接着在比先前报告更广泛的温度范围内测量了LYC颗粒的电导率。图2a显示了LYC电导率的阿伦尼乌斯图。在130℃以下,LYC在25℃时的离子电导率为1.4 × 10−4 S/cm,激活能Ea为0.70 eV。然而,在较高温度下斜率明显较平缓,激活能Ea大幅降低至0.22 eV,显示出II型超离子转变(SIT),并表明在Tc以上通过不同的机制显著促进了扩散。这种在卤化物中的SIT也被Ong及其同事和Wang等人通过计算报道过。这个低的Ea接近于Mo等人在其AIMD模拟中获得的值。将阿伦尼乌斯曲线从Tc外推到室温RT,预期的σRT为29 mS/cm,这也与AIMD模拟相符。显然,低于Tc的陡峭阿伦尼乌斯斜率是之前实验测得的离子电导率与理论预测之间差异的主要原因。

2.本文进一步通过变温中子衍射(ND)研究了结构变化。如图2b所示,尽管由于热膨胀导致峰位置明显偏移,LYC在不同温度下的衍射图样保持了相似的布拉格反射。使用在100 K和500 K收集的ND数据,从精修结构(空间群P3-M1)生成了傅里叶差分图(FDMs;Fcalc - Fobs,其中Fcalc和Fobs分别代表计算和观测的结构因子)(图2)。在100 K时,两个主要Li位点6g和6h上可以看到非常明显的残余Li散射长度密度(图2c),而在这两个位点之间,无论是在a–b平面内还是沿着c轴方向,都没有注意到明显的密度(截止值为-0.035 fm Å-3)。

3.将残余密度截止值进一步降低到-0.02 fm Å-3显示了沿c轴的连接,但在a–b平面内仍然没有任何明显的连接(图2d)。这表明Li+扩散可能是一维的(沿c轴),且具有较高的能量壁垒,这与EIS测定的高Ea值(0.70 eV)一致。与此形成鲜明对比的是,在500 K时(图2e),在阈值为-0.03 fm Å-3的情况下,6g位点上的残余Li+密度清晰地相连,形成了围绕M1 Y位点的六边形环,这些环在a–b平面内。在阈值为-0.02 fm Å^-3时,这些环进一步连接形成2D扩散路径(图2f),表明在a–b平面内存在促进的2D扩散通道。

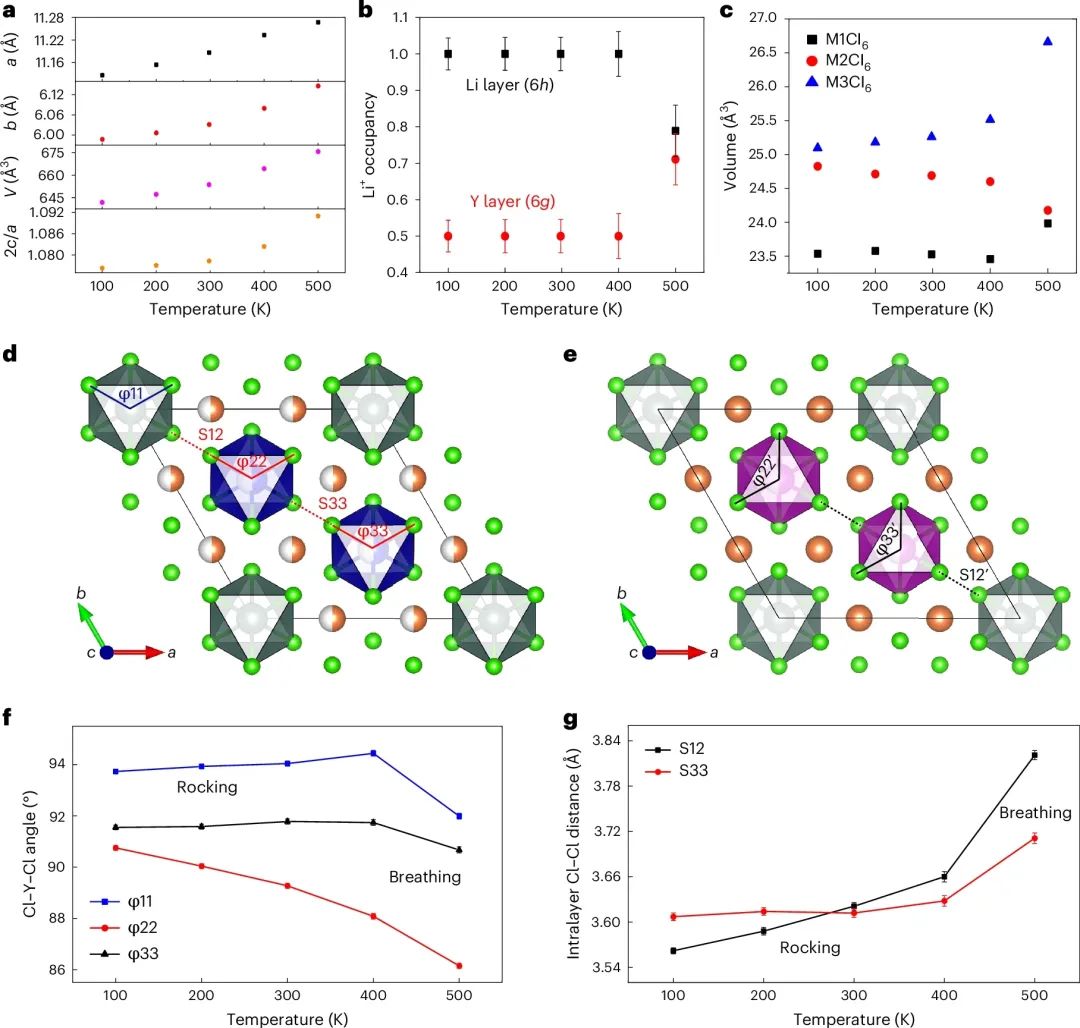

图3| 阴离子配体的集体运动及其对Li离子扩散行为的影响

图3| 阴离子配体的集体运动及其对Li离子扩散行为的影响

要点3:

1.里特维尔德法对中子衍射数据(ND)的精修结果如图3所示。图3a展示了晶格参数。2c/a比率的增加证实了各向异性热膨胀的存在。在先前的报道中,P3-M1结构中的Li层(6g位置)的Li位点通常被认为是完全占据的。然而,本文的精修结果显示,在400K以下,6g位点的占据是部分的,而6h位点则是完全占据的(见图3b)。对精修结构的详细检查揭示了Li+配位环境与Cl−阴离子的集体运动密切相关。从100到400K,Li+占据的变化有限,YCl6八面体的体积变化也较小(见图3c)。

2.YCl6八面体的形变可以通过评估Cl–Y–Cl角度来量化:M1Cl6中的φ11,M3Cl6中的φ22和φ33(见图3d),以及M2Cl6中的φ22′和φ33′(见图3e)。φ11角(Cl–M1–Cl)的轻微增加表明M1Cl6八面体沿着c轴略微压缩(见图3f)。相邻的面共享M2Cl6–M3Cl6链被观察到朝向相反方向摇摆(见补充视频1)。这种相关的阴离子运动仅导致层内Cl–Cl距离(即两个相邻LiCl6八面体之间的边,记为S12和S33,见图3d)略有增加。

3.在500K时,M1Cl6和M3Cl6八面体沿c轴突然伸长(见图3f)。相应地,本文识别出φ22和φ33(Cl–Y3–Cl)角度的急剧缩小(见图3f)和S12及S33(层内Cl–Cl)距离的急剧增加(见图3g),这些共同表明M1Cl6和M3Cl6八面体发生了“呼吸”式的相关运动,进而导致a–b平面内6g Li+位点间扩散通道瓶颈的急剧扩张(位于z=0平面,即Y层)。模式转换的促进效应也可以从扩散瓶颈窗口(BN1和BN3)面积的变化中看出。

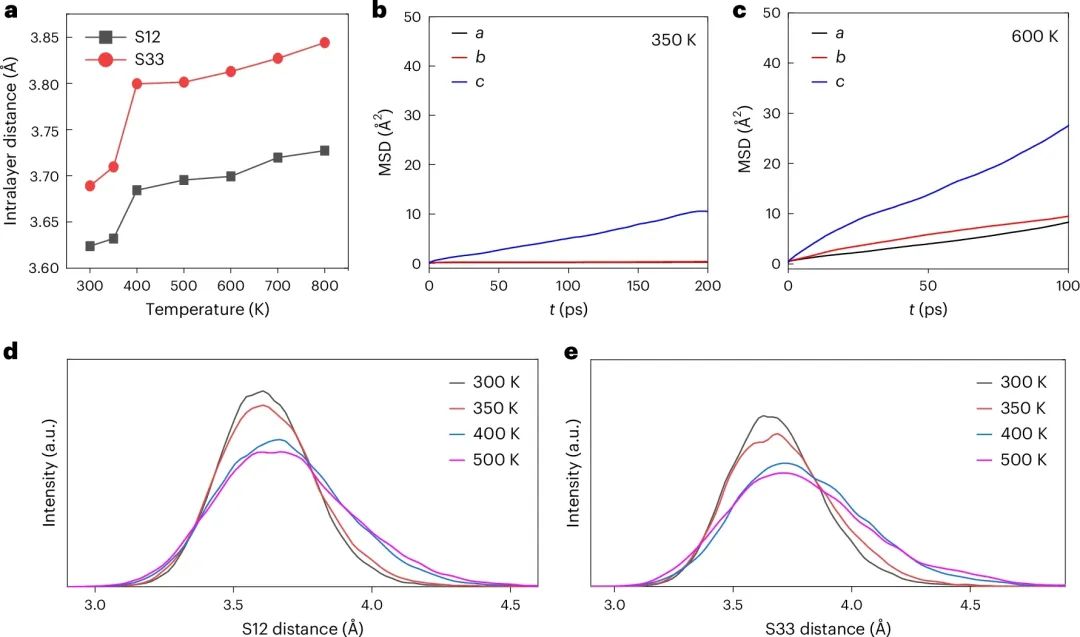

图4| 不同温度下LYC的AIMD模拟

图4| 不同温度下LYC的AIMD模拟

要点4:

1.这一转变通过图4a中展示的AIMD模拟得到了证实,在350到400 K之间,S12和S33的平均距离都出现了跃升。在低温350 K时,a–b平面内的离子扩散不活跃(如图4b所示),这与ND分析结果一致,但在高温下变得活跃,例如600 K(如图4c所示)。除了S12和S33平均距离的跃升外,还可以看到S12和S33距离的分布更广,并且向更大距离的不对称尾部也可以观察到,这也表明在较高温度下扩散通道的瓶颈在更长时间内被打开(图4d,e)。

图5| 在Li3YCl6−xBrx中激活a-b平面内的2D Li+扩散路径

图5| 在Li3YCl6−xBrx中激活a-b平面内的2D Li+扩散路径

要点5:

1.阴离子运动对快速离子传导的影响之前也有讨论过,这表明这可能是调节离子动力学的一个重要因素。在LYC中发现SIT启发我们开发一种设计策略来增强这种电解质材料的性能:通过将Tc调节到室温或更低温度,可以实现显著改善的室温离子电导率,这可能通过调节LYC中的元素组成和键合来实现。“呼吸”模式很可能与金属-卤素键的性质有关。

2.本文假设,由于Br相对于Cl具有较低的电负性和更高的极化率,部分用Br替代Cl可能会促进“呼吸”模式而不是“摇摆”模式,从而可以降低Tc。之前关于C2/m空间群(LYB结构)的卤化物固体电解质的研究也表明,阴离子混合可能会降低迁移壁垒。因此,本文设计和成功合成了一系列Li3YCl6−xBrx化合物,通过球磨和随后的热压处理。它们的XRD图样(0 ≤ x ≤ 1.5)如图5a所示。对于x ≤ 1.5,获得了与LYC同构的纯相。在Li3YCl5Br和Li3YCl4.5Br1.5的XRD图样中,观察到的~5.3 Å处的峰宽明显被抑制。对于x = 2,可以观察到明显的杂质,可以索引为LYB相。由于Br−(1.96 pm)相对于Cl−(1.81 pm)的尺寸更大,Li3YCl6−xBrx的晶格参数随Br掺杂的增加而线性增加。同时,随着更多Br的掺杂,~3.9和5.0 Å处的峰变得更窄且更对称,表明Y3+空位的面内有序长度逐渐增加。

3.本文发现:随着Br含量的增加,Li3YCl6−xBrx的单元沿c轴方向变长。通过纳米压痕测量了Li3YCl4.5Br1.5的杨氏模量和硬度,并与LYC进行了比较。结果显示,Li3YCl4.5Br1.5的模量和硬度均低于LYC,这很可能是由于Br−相对于Cl−具有更高的极化率。图5b显示了从200℃热压成型的圆片的EIS分析中提取的Li3YCl6−xBrx的离子电导率。样品的导电率的Arrhenius图在高温下(》130℃)几乎相同,显示出~0.22 eV的Ea。每个样品在不同的温度下显示出SIT,随着Br掺杂的增加,Tc降低:LYC为130℃,Li3YCl5.5Br0.5为100℃,Li3YCl5Br为90℃,Li3YCl4.5Br1.5为70℃。因此,Li3YCl4.5Br1.5在80℃时显示出超过100 mS cm-1的离子电导率,以及6.1 mS cm^-1的σRT(图5b)。

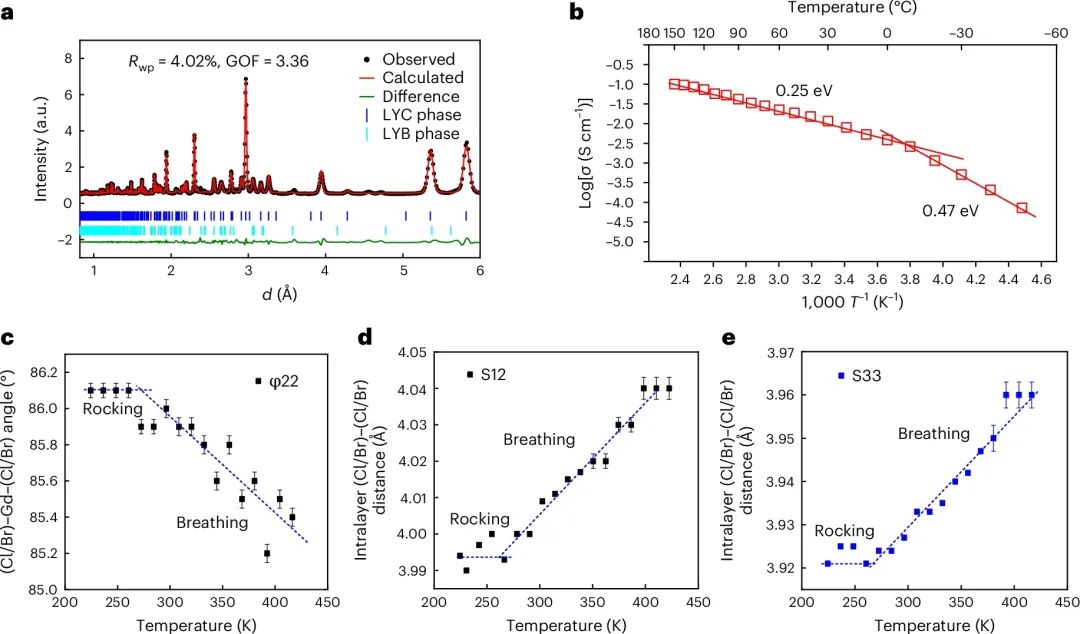

图6| 设计Li3GdCl3Br3作为固态电解质

总结与展望

本研究系统地揭示了具有LYC结构的卤化物中的超离子相变是由阴离子集体运动的变化触发的,这不仅解释了之前实验和计算结果之间的差异,还为电解质材料提供了一种有效的理性设计策略。按照这一策略设计了Li3YClxBr6−x和Li3GdCl3Br3以降低Tc值。实现了较低的Tc值分别为70和-10℃,并在Li3YCl4.5Br1.5和Li3GdCl3Br3中分别达到了高室温导电率6.1和11 mS cm−1。这是通过使用同步辐射和中子散射技术进行的深入晶体结构表征揭示的结构-性质关系指导的理性材料设计的成功范例。发现高导电性的卤化物固态电解质为发展全固态锂氧电池(ALSOLIBs)和离子导体的设计提供了新的选择。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41557-024-01634-6

-

锂离子电池

+关注

关注

85文章

3285浏览量

78522 -

电解质

+关注

关注

6文章

821浏览量

20508

原文标题:固态电解质,Nature Chemistry!

文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

相关推荐

清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响

清华深研院刘思捷/港科大Kristiaan Neyts最新AEM封面文章:硫化物复合固态电解质

智能化进程中的锂离子电池

全固态锂金属电池的锂阳极夹层设计

Li3MX6全固态锂离子电池固体电解质材料

Li3MX6全固态锂离子电池固体电解质材料

评论