摘要:重大技术变迁在不断重塑世界历史进程。在人类历史上,重大技术变迁往往呈现周期性的波动:有时候,技术进步比较缓慢;而有时候,重大技术变迁在一段时间里集中出现,出现了技术革命。是什么原因驱动了世界重大技术变迁的出现?

二战后,美国政府大规模的研发投入带来了新的产业集群出现。以飞机的改进为例,1964年,在美国飞机工业中,90%的研发经费来自政府拨款,其中最主要的资助者是美国空军。五角大楼对C-5“银河”巨型运输飞机的研发资助促进了飞机引擎的改进,这项技术至今仍然是很多商用飞机引擎的技术来源。

在2013年出品并在中国公映的美国大片《地心引力》(Gravity)中,女主角在太空遇险,中国的天宫一号、神舟飞船在最后关头闪亮登场,让女主角得以重返地球。在2015年出品、同样在中国公映的美国电影《火星救援》(The Martian)中,男主角被意外地留在了火星。正是依靠中国航天部门贡献的助推器,男主角才得以获救。两部电影中的中国科技产品成功地拯救了美国宇航员。

事实上,这两部电影中的中国元素在现实生活中都有更真实的写照。进入新世纪以来,不仅中国的航天技术迅速发展,中国创新型国家的建设也取得了丰硕的成果,天宫、蛟龙、天眼、悟空、墨子、大飞机等重大科技成果相继问世,核能、高铁、造船、大型计算机等产业也取得了重大技术突破。

重大技术变迁在不断重塑世界历史和国际政治。在人类历史上,重大技术变迁往往呈现周期性的波动:有时候,技术进步比较缓慢;而有时候,重大技术变迁在一段时间里集中出现,出现了技术革命。那么,是什么原因驱动了世界重大技术变迁的出现?

壹

技术变迁背后的政治驱动

重大技术变迁在不断重塑人类的政治、经济与文化生活。在人类历史的很长一段时期,世界人均收入呈现周期性的上升和下降,人类长期处于贫困状态,这就是“马尔萨斯陷阱”。直到工业革命的出现,重大的技术变迁使得世界经济走出了“马尔萨斯陷阱”。

技术变迁不仅影响人类福祉,还显著影响国际政治。其中一个方面在于:技术变迁会改变进攻-防御平衡(offense-defense balance)。如果说1919到1945年间,摩托装甲和闪电战的应用使得军事进攻具有很大的威力;那么1945年以后,核武器的出现使得大国之间的防御获得了压倒性的优势。

既然世界重大技术变迁如此重要。那么,它背后的动力是什么呢?经济学家会强调人口、资源、需求等因素发挥的作用;社会学家会展示社会资本、阶层斗争、传统文化等变量带来的改变。而政治学者更多关注国家能力、制度安排、利益集团以及政治理念起到的作用。

1、技术变迁与国内政治

首先,不少学者关注国家能力对塑造重大技术变迁所发挥的作用。在对东亚国家与地区的案例研究中,有学者强调发展型政府通过经济导航机构、有选择的产业政策等举措推动技术革新。此后,国家创新体系、企业家型国家等分析框架相继提出,将美国等国家作为典型案例,分析政府对技术进步、产业成长发挥的积极作用。有学者选取了中国大型民用客机、汽车、液晶面板、高铁等行业,分析了中央与地方政府对中国重大技术变迁的引导作用。学者们日益发现,国家能力是重大技术变迁得以展开的重要政治前提。

其次,有一部分学者关注制度安排与技术变迁。美国经济学家道格拉斯诺斯(Douglass North,1920—2015)指出:人都有好奇心,也有创新的欲望,关键在于“什么在决定着历史上发明活动的速度和方向”。不仅创新的速度重要,方向也重要。诺斯等人强调保护财产权这样的制度安排对激发重大技术变迁尤其关键。麻省理工学院经济学系教授德隆阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)和芝加哥大学哈里斯公共政策学院教授詹姆斯罗宾逊(James A. Robinson)延续了类似的思路,他们指出,英国工业革命的成功在于建立了包容性制度(inclusive institution)。美国塔夫茨大学弗莱彻法律和外交学院教授丹尼尔德雷兹内(Daniel Drezner)通过比较历史分析指出:技术变迁的关键在于是否建立了分权的制度安排。集权国家在制定技术政策时容易犯错,且集权的制度安排难以修正错误。因此,分权的制度安排更有利于技术变迁。

再次,又有一部分学者聚焦利益集团与技术变迁。美国西北大学经济学系教授、经济史研究者乔尔莫基尔(Joel Mokyr)指出:十九世纪末的英国难以实现技术革新的根源在于强大劳工集团的抵制。正是劳工集团的阻挠,使得英国走向技术衰退。在1961年,时任美国总统德怀特艾森豪威尔(Dwight Eisenhower,1890—1969)在告别演说中,提醒美国民众要注意美国军工复合体(military-industrial complex)对国家的危害。所谓军工复合体,是由美国的国防部门、军工企业和国防科研机构等所组成的利益集团。正是这个特殊的利益团体推动了与国防相关的技术进步。

艾森豪威尔

最后,还有一批学者关注政治理念与技术进步。麻省理工学院政治学系教授理查德萨缪斯(Richard Samuels)强调“技术民族主义”(techno-nationalism)对日本技术进步的推动作用。二战结束后,日本不懈地将外国技术内化为自身的技术;用民用技术推动军事技术的革新,实现了富国强兵。哈佛大学社会学系教授弗兰克道宾(Frank Dobbin)则展示了不同的政治文化塑造了英、美、法三国建设国家铁路网的不同模式。因此,技术进步有着显著的民族轨迹。

上述研究关注大国技术进步的国内政治。然而,在国家能力、制度安排、利益集团以及政治理念相对稳定的时候,世界技术变迁却呈现周期性的波动。因此,如果仅将目光停留在国内层面,我们仍难以解释为何大国技术进步呈现周期性的波动。

2、技术变迁与国际政治

已有为数不多的研究把注意力集中在国际关系对技术进步的影响上。

美国佐治亚理工学院公共政策学院副教授马克泰勒(Mark Zachary Taylor)的研究展示了国际联系,尤其世界各国和领导国的经济联系是推动这些国家技术进步的重要来源。因此,技术进步不是国内层面,而是国际层面的事情。那么,世界政治中领导国的技术进步又是由什么因素推动的呢?如果一项研究不能解释世界政治中领导国与挑战国的技术变迁,将会遗漏世界技术变迁的大部分内容。因为在历史上,最重大的技术变迁往往都出现在世界政治中的领导国与挑战国。

有科学社会学家观察到:“科学与战争一直是极其密切地联系着的……这并不是由于科学和战争之间有任何神秘的亲和力,而是由于一些更为根本的原因:不计费用的军事需要的紧迫性大于民用需要的紧迫性。而且在战争中,新武器极受重视。通过改革技术而生产出来的新式的或更精良的武器可以决定胜负。”这就是试图从国际安全视角探寻技术进步的动力。战争对技术进步起了重大的推动作用。但问题在于,二战后,科学技术取得了长足的进展,而在很长一段时期,大国之间却没有爆发战争。

本文试图展示,大国权力竞争是推动世界重大技术变迁的重要动力。国际权力格局的变化会影响大国竞争。在权力转移时期,大国权力竞争尤其显著,因此,技术进步也会更密集地出现。本文将展示,从国际权力变迁这一视角出发,不仅可以解释重大技术变迁出现的地点,即技术变迁往往发生在世界政治中的领导国和挑战国;还可以更好地解释重大技术变迁出现的时期,即在世界政治的权力转移时期。下面将会展示,这一视角能更好地涵盖和解释历次重大技术变迁的出现。

国际关系研究者提出的权力转移理论(power transition theory)认为:大国权力转移时期,即有挑战国迅速崛起,挑战领导国地位的时期,是国际政治最危险、最不稳定的时期,领导国与挑战国双方容易爆发战争。

面对自身的衰落,除了选择战争,领导国还有很多选择。首先,领导国也可以通过结盟来牵制挑战国势力。但是在国际社会的无政府状态下,结盟并不是可靠的保障。盟友可能背叛自己,追随挑战国;盟国也可能做大做强,成为新的挑战国。其次,领导国可以依靠国内的办法解决问题。比如:加快技术进步以振兴综合实力、加强军备等。也就是说,大国之间的竞争不仅在战场;在“有核时代”,大国竞争从热战转向冷战,也即从战场转向了实验室。因此,国家引导技术进步是大国缓解竞争压力,处理安全困境的一项重要选择。

本文以下,第二部分展示权力竞争引发重大技术变迁的机制;第三部分聚焦世界政治的领导国,将第三次技术革命时期的美国作为典型案例,展示美苏权力竞争如何引发了美国重大技术变迁;第四部分关注世界政治的挑战者,将二战后的苏联和日本作为辅助案例。在苏联和日本迅速崛起,撼动美国霸权时期,国际安全的压力促使苏联与日本国内技术出现重大变迁。第五部分是比较案例,聚焦世界政治的“无核时代”,展示即便在没有核武器的时期,大国竞争同样显著驱动重大技术变迁的出现,并通过比较案例,展示欧洲和古代中国技术变迁的差异在于国际竞争强度的差异。最后为结语与讨论。

贰

大国权力竞争与技术瓶颈的突破

一般而言,大国为保障在世界政治中的自主性,就要具备技术上的自主性。大国权力竞争会加强其对技术自主性的诉求。权力转移时期是大国竞争,尤其是领导国与挑战国竞争最激烈的时期,同时也是双方政府在技术进步问题上发挥显著作用的时期。

历史上,大国政府往往通过政府资助、政府采购两个方面影响技术变迁。

首先,就政府资助而言,在世界政治的权力转移时期,领导国与挑战国政府往往加大对科学技术,尤其是军用科技的政府资助。出于对国家安全的考虑,大国政府积极资助科学与技术,且对成本并不十分敏感。这是在权力转移时期,为确保技术优势、保障国家安全而进行的政府投资。

从1940年到1995年,美国政府对研发的投资占据了美国研发金额的大部分。与历史上美国政府支出相比,战后美国的研发金额显著上升;与其他OECD(经济合作与发展组织)国家相比,美国的研发金额也是独一无二的。

此外,在研发方向上,美国政府还急剧增加了对军事科研的投入。二战后,美国联邦政府对军事研发的支出至少占到了联邦研发支出的三分之二。正是美国政府大规模的研发投入带来了新的产业集群出现。以二战后最重要的交通工具之一飞机的改进为例,在1964年,在美国飞机工业中,90%的研发经费来自政府拨款,其中最主要的资助者是美国空军。飞机制造需要精密的机床,为满足飞机制造业的需求,美国政府又大力资助美国机床业。在1950年到1957年间,在政府资助下,美国机床产业的研发经费提高了八倍。五角大楼对C-5“银河”巨型运输飞机的研发资助促进了飞机引擎的改进,这项技术至今仍然是很多商用飞机引擎的技术来源。波音707飞机的部分研发资金来源于对喷气式驱动军用坦克KC-135的研发经费。因此,权力转移时期,领导国与挑战国政府会集中资助科研活动,这是促进重大技术变迁的一项重要动力。

其次,就政府采购而言,在世界政治的权力转移时期,领导国与挑战国政府往往加大对技术产品,尤其是军用技术产品的政府采购。值得注意的是,和政府资助一样,政府采购对成本的敏感程度也远低于私人消费者,在面临国家安全威胁的时候,尤其如此。

一般而言,高科技产品在面世早期,都会面临造价过高的问题,让普通消费者难以承受。如果单单依赖市场行为体,这些高技术产品难以获得持续、足够的市场回报。在二十世纪三十年代,每台计算器的价格为一千两百美金,相当于几辆家用汽车的价格。正是美国政府大量采购,让新技术有进一步盈利和改良的机会。从战后飞机产业的情况来看,由于战后美国政府要确保技术和军事优势,政府增加了对飞机的采购。在1946年,美国政府对飞机的采购占据了该行业产出的二分之一。到1953年,美国空军拥有的运输能力占整个美国飞行运输能力的93%,而民用飞机的比重仅占7%。此时,飞机产业由军方制定技术规格,决定制造水平。

即便在二战前,情况也大同小异。在德国作为挑战国崛起的时期,领导国英国的飞机工业的发展离不开政府采购。在1935年,英国的飞机工业已成为军事工业。政府采购使得军事职能变成飞机工业压倒一切的主要职能。当时新式军用飞机为1500架,比全部民用飞机(1200架)还要多。政府采购,尤其是不计较成本的采购,往往发生在大国竞争最为激烈的时期。这样大规模的采购让新技术产品获得了足够的回报与发展机会,这是促进重大技术变迁的又一项重要动力。

除了政府资助和政府采购这两项最为主要的措施,政府还通过其他途径来促进技术变革,如政府补贴、政府担保、政府推销等。

为什么大国政府对技术的资助与采购等举措,有助于克服以往的技术瓶颈呢?因为政府的资助与采购会从以下三个方面影响新技术的发展:支持的集中度;性能的优越性以及成本的敏感性。

首先,就对技术支持的集中度而言,在世界政治的权力转移时期,领导国与挑战国政府往往将资源集中投向一些大企业。因为只有少数企业才能够承担大规模、高精度的科研和生产,因此,政府的科研管理、研发资助、产品采购也相应比较集中。这样的集中支持为突破技术瓶颈带来了可能性。

如在1950年,超过90%的美国联邦研发经费由国防部和原子能委员会(Atomic Energy Agency)控制。这么集中的资源控制有利于集中力量克服技术瓶颈。当时美国政府科研合同的总额高达10亿美元,获得这些合同的有200家企业,其中10%的企业就获得了40%的经费。资源集中投向重要企业,也集中投向重要大学。最重要的科研合同派送给了最顶级的大学,19%的大学获得了三分之二的科研经费。据保守估计,在二十世纪四十年代晚期和五十年代早期,麻省理工学院的旋风计算机和ERA计算机这两个项目就占到了军方对计算机研发资助经费的一半,耗资大概在一千四百万到两千一百万美金之间。集中的技术支持,有利于集中资源,克服技术瓶颈,带来重大的技术变迁。

其次,就技术性能的优越性而言,在世界政治的权力转移时期,领导国与挑战国政府往往会提高对技术性能的要求,以确保在军事竞争中获得技术优势。国家安全的考虑往往驱使人们不断提升对技术产品性能的要求。在欧洲历史早期,人们就发现,军用技术要求枪炮的校准和瞄准具有较高的精度,而正是由于对精度的要求,带来了制造能力的发展。

从1914年到1920年,飞机的时速增加了61.5英里;在空中逗留时间增加了7分钟;飞行高度上增加了7357英尺;直线飞行距离增加了1294英里。或许有人会问:人们为这些小小的改进耗费了10亿英镑,这是否值得?回答是与不是,要看在什么时期。正是在权力转移时期,政府耗费大量的资源来改善高技术产品的性能,力求精益求精。

二战后的故事也如出一辙,在研究高性能战斗机的过程中,人们对精确性的狂热达到了极点;要求技术达到极尽所能的精度,要求部件的精细程度提高十倍乃至二十倍。任何设备,只要在精确性方面出一点点差错,就会被认为毫无价值。

正是政府对产品性能的要求,促进了技术往高性能、精加工方向发展。在国家安全的驱动下,企业对技术精度的要求提高,也相应提高了制造业水平。

最后,就对技术成本的敏感性而言,在世界政治的权力转移时期,领导国与挑战国政府往往对技术进步的成本不那么敏感,这对商业投资而言是缺陷,但对重大技术进步而言,却是优点。技术进步的一个显著特点就是具有很大的不确定性。贝尔实验室发明了激光,但却没有想到激光会有多大价值。集成电路发明以后,《时代周刊》并没有将报道该发明的新闻放在显著位置,以为集成电路仅仅有助于助听器的改进。直到二十世纪九十年代,人们才发现阿司匹林可以用于治疗心脏病。1969年,美国“阿波罗11号”宇宙飞船载人登月成功;1981年,美国的“哥伦比亚号”航天飞机首航成功;1997年,美国的“火星探路者号”航天飞机成功登陆火星。这些科学与技术的进步,在短时期都难以看到商业回报,正是大国竞争,让政府忽视科技的短期商业回报,而重视安全与政治价值。

值得注意的是,即便政府增加了研发和采购,也不能保证技术进步往政府所期望的方向发展。但政府大规模的投入会产生大量的副产品。政府投入越大,产生新技术的可能性越大。大规模的投入,培育了科学家,锻炼了科研队伍,积累了技术能力。因此,权力转移时期的大国竞争使得重大技术变迁出现的概率大幅度提升。二战后的第三次技术革命是由美苏争霸有力促成的。以下将美国作为典型案例,展示美苏竞争如何促成了美国的重大技术变迁。

在美苏权力转移时期,苏联取得了巨大的技术进步。苏联的几次重大技术成就属于人类首次,如第一颗人造地球卫星、载人飞船等。图为1957年10月4日苏联发射的世界上第一颗人造地球卫星“史普尼克一号”(Sputnik 1)的复制品。

叁

美苏争霸与美国技术变迁

第二次世界大战后的第三次技术革命是由美苏争霸有力促成的。二战后,美国在世界政治中的霸权地位受到过几次冲击。苏联对美国构成的挑战是美国在二战结束后遭遇的第一次实质性的挑战。苏联的经济发展模式、政治制度、意识形态与美国有根本的差异,苏联试图建立的国际秩序和美国的构想也有很大的不同。苏联的崛起有力地冲击了美国在世界政治中的领导权。这一部分将美国作为领导国的典型案例,展示美国为应对苏联挑战,维护其霸权地位,如何做出回应,从而引发重大技术变迁。

二战以后的一段时间,苏联的经济取得了巨大的成就,在世界政治中的影响力日益增强,有力地冲击了美国霸权。在权力转移时期,美苏双方对对方的技术进步也更加敏感。从1949年苏联第一次核试验成功以后,美国就开始密切关注苏联的核问题。到了二十世纪五十年代,美国注意到苏联开始研制细菌战、化学战武器,并取得了相应进展,苏联在飞机以及电子领域的创新也让美国人深感不安。可以说,几乎苏联的每一项技术成就,都会困扰美国。美国人也关注苏联武器和材料的更新以及核技术转让、弹道导弹的发展状况,并关注苏联在太空领域对美国构成的威胁和挑战。再后来,美国又开始关注苏联的航空防御系统、反弹道导弹升级情况。美国情报部门还紧密关注苏联的化学和生物战争技术的研究,包括大规模杀伤性武器的扩散等问题。

挑战国崛起越快,领导国做出调整的可能性与幅度就越大。封锁国际市场以及技术出口控制被美国视为能够损害苏联经济的重要武器。此外,美国政府开始大规模资助科研,大幅度采购新技术产品。二战后,美国新技术革命是以电子产品的形式出现的。美苏竞争促成了美国军方的需求,军方需要发展飞机、导弹制导系统、通讯系统、控制设备、高速电子计算机以及控制网络,这些设备都需要晶体管。因此,美国以晶体管为代表的电子产业有了巨大的发展。

1、美国政府对新技术的资助

以电子产业为代表的新产业的出现离不开美国政府的资助。一位从业者回忆道,五角大楼的决策主导了美国电子工业的进程。直到1959年,超过85%的电子产品的研发是由美国联邦政府资助的。到1964年,仍有将近三分之二的电子设备的研发费用来自美国政府。从二战后的半导体与晶体管,再到计算机以及飞机,美国政府的研发投入极大促进了这些技术的进步。

二战后最重大的技术突破之一是贝尔实验室研制出晶体管。1947年,三位物理学家威廉邵克雷(William Shockley,1910—1989)、约翰巴顿(John Bardeen,1908—1991)和沃特布拉顿(Walter Brattain,1902—1987)成功制造出世界上第一只晶体管。但是,如果细究美国晶体管的历史,我们就不难发现:美国晶体管的研发也离不开政府资助,尤其是美国军队的资助。

美国政府资助该大型研发计划的最初目的在于开发雷达探测器。在晶体管研制的前期,贝尔实验室接受了大量的政府研究资助。在1943年,贝尔实验室研发经费中有83%是来自政府项目。即便是晶体管研发成功以后,如果没有政府资金的持续注入,也很难将其潜力开发出来。在1953年,美国陆军的通讯部队工程实验室对贝尔实验室晶体管的资助接近其研发投入的百分之五十。半导体的研发也经历了类似的过程。军方对半导体在军事上的运用前景非常乐观。因此,美国军方持续地资助半导体、晶体管的改进。从早期半导体的发明、集成电路的军事应用到商业的应用,美国陆军的通讯部队都进行了引导并提供了主要资助。

不仅晶体管、半导体的研发离不开美国政府资助,美国计算机的发展也受益于美国冷战时期的军事开支。美国第一代计算机的发展,几乎无一例外受美国军方支持。当时最重要的项目多半由美国海军和空军资助。计算机研发过程耗资巨大。早在1944年,麻省理工学院就启动了旨在为美国海军提供通用飞机模拟器的旋风计算机项目(Project Whirlwind),而战后美苏安全形势让麻省理工的旋风计算机研究计划获得了新的大额资助。1949年,苏联的核试验成功让美国空军认识到了问题的严重性,因为苏联空军可能携带原子弹攻击美国本土。美国空军开始和海军一道资助旋风计算机项目。

在1951年的时候,每台旋风计算机的造价高达四百万到五百万美元。如果离开美国海军和空军的联合资助,为这样的大型科研项目筹资是难以想象的事情。美国空军接手海军,开始主导旋风计算机的研究议程,使得旋风计算机最终变成为数字计算机。

每台IBM 海军条例研究计算机造价超过了两百万美元,这个项目也是由海军资助完成的。每台哈佛马克三代计算机造价高达一百万美元,最终是由美国海军资助得以完成的。而每台ERA 1102计算机耗资也高达一百四十万美金,由美国空军提供资助。普林斯顿大学的IAS自动高速电子数字通用计算机,是在匈牙利裔数学家和物理学家冯诺依曼(John von Neumann,1903—1957)主持的高级研究所里诞生的,而冯诺依曼获得了美国陆军、海军、空军以及原子能委员会的支持。此外,美国海军研究办公室以及美国国家标准局资助建立了加州大学洛杉矶分校(UCLA)计算分析研究所,这个研究所对计算机事业的发展做出了重要的贡献。

冯诺依曼

在个人电脑的发展上,美国空军、海军、国家科学基金以及美国国防部的高级研究计划署(Advanced Research Projects Agency)都曾力促个人电脑的研究,而这些政府部门提供的支持使得个人电脑不断取得技术突破。互联网的研发可以追溯其到二十世纪六十年代晚期美国国防部的美国公共能源协会网络(American Public Power Association Network)项目。

因此,无论是大型研究项目的启动,还是对已有技术进行大规模改进,都离不开权力转移时期美国政府对研发的资助。

2、美国政府对新技术的采购

美国政府作为新产品的采购者,对推动新技术的开发也起到了相当关键的作用。美国政府资助了大量的技术研发,而研发出的产品最终需要走向市场。由于高端技术产品在面市早期造价过高,普通的消费者很少能够承受如此高的造价,此时,政府采购就扮演了重要角色。

二十世纪五十年代,电子计算器的价格已经大幅度下降,即便如此,一台计算器的价格也相当于购买一辆汽车价格的四分之一。美国国防部和国家航空航天局(NASA)表示:他们会成为高端技术产品的购买者。政府部门的许诺,有效地化解了企业对高技术产品投资的风险,让企业能更好地收回成本、赚取利润。无论是半导体、晶体管、计算机还是其他关键的技术产品,都离不开美国政府基于安全需要的政府采购。

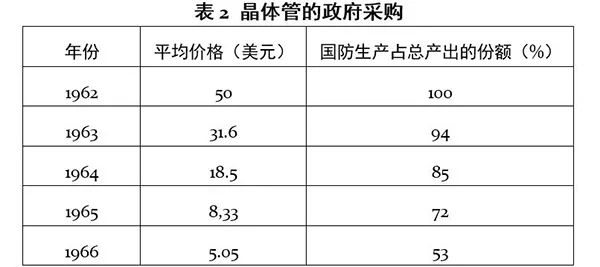

如表1所示,在1952年的时候,政府需求占了电子产业产出的近60%。大规模的政府需求有效拉动了美国电子产业的发展。

二十世纪五十年代,晶体管极为昂贵,限制了它们的商业应运。如果没有美国政府的采购,很难想象这个产业的后续发展。贝尔实验室的附属工厂西部电子公司(Western Electric Company)生产的全部产品都销往军队。如果没有庞大的军事需求,贝尔实验室很难支撑晶体管的研发。1952年,生产厂家生产了九万个晶体管,美国军方几乎将它们全部买下。而且军队对价格毫不计较,他们更关注晶体管的性能是否可靠。

我们从表2中就可以看到,在1962年,晶体管的平均价格为50美元。国防采购占据了100%的市场份额。后来,随着晶体管的改进,晶体管的价格开始下降,民用需求也逐渐涌入。到二十世纪六十年代中后期,国防需求仍然占据了晶体管需求的一半以上。正是基于大量的国防需求,半导体和晶体管才有进一步改进的机会。

就半导体而言,军方是半导体的最大客户。仅美国空间项目就耗费了3300万美元的半导体。直到1963年,美国军队还是半导体的主要购买者,即便其他企业作为中间产品购买半导体,生产出的最终产品主要还是销往军队。

美国最早的计算机都销往联邦各个部门,尤其是美国的国防部门和情报部门。在二十世纪五十年代末以及六十年代,美国军事采购刺激了大量新企业进入该行业。美国的软件业的故事也是如出一辙。美国软件业最大的客户就是联邦部门,尤其是国防部。在1956年,兰德公司为美国防空系统承担电脑程序的设计任务,建立了系统开发公司(System Development Corporation)。到了1963年,这个公司的年度收益已经高达5700万美元,其合同主要来自美国空军、国家航空航天局、国防部的高级研究计划署以及其他国防项目。即便是到了二十世纪八十年代早期,美国国防部对软件的采购还占到美国软件贸易的一半。因此,美国计算机、软件等新技术与新产业的出现,离不开这些技术的早期消费者即美国政府部门,尤其是国防部门。

政府作为高新技术的资助者和采购者,对技术的成本并不是那么敏感;相反,却对产品的性能相当敏感,这有利于提高产品的精度。同时,政府的资助与采购也比较集中,这有利于技术瓶颈的突破。出于国家安全的考虑,美国政府不断强调技术的精确性。为满足军事任务的需要,比如战斗灵活性、战术的优越性以及战略上的反应与控制,美国政府非常强调高端技术的性能,而对技术的成本却不太在意。因此,政府对精度的要求,促进了美国精加工的发展。

值得一提的是:美苏在世界政治中的权力竞争,刺激美国政府启动大规模研发项目的同时,还带来了两个副产品:人才队伍与私营部门的技术投入。

就人才队伍而言,如我们所熟知的华人计算机企业家王安,就很大程度上是当时国防研发项目培养的产物。当时,哈佛大学的艾肯(Aiken)计划接受美国官方巨额资助,这个项目培养了大批技术人员和企业家。王安就是该项目的研究人员之一,他于1948年获得博士学位,并于1951年建立了自己的实验室。他自己建立的公司成为美国计算机行业发展史上的主要力量之一。

王安只是当时军事研发人员中的一员,同一时期的美国军事科技项目还为美国新兴产业培养了大量的高端人才。美国政府对电子技术产品的采购和生产也带动了电子元件和设备的发展,同时增进了人们对电子技术的认识,培养了一支热爱电子学的队伍。这支人才队伍为新兴产业在美国的发展奠定了基础。

就私营部门的研发投入而言,由于二十世纪五十年代军队对电子产品需求过多,使得美国企业对军队的需求过于乐观。这种乐观的估计也促进了各大公司增加研发金额。有研究发现:政府采购引导了私人企业研发的支出。大量的美国企业试图通过研发向政府展示自己具有承担军事合同的能力,为获得政府的订单,这些私人企业乃至会花自己的钱去进行研发。

因此,基于国家安全需要,美国政府对科研的大规模资助与采购不仅有助于克服以往的技术瓶颈,还培养了大量技术人才,引导了私营企业对技术的投资。事实上,在权力转移时期,不仅作为领导国的美国在科学技术领域做出了反应,挑战国也做出了类似反应。

肆

霸权的挑战者及其技术变迁:

苏联与日本

二战结束以后,苏联和日本技术进步的轨迹也开始出现变化。苏联是挑战国技术变迁的“典型案例”。苏联幅员辽阔,有强大的军事实力,其意识形态、发展模式和美国存在显著差异。日本国土面积狭小,战后融入美国主导的世界经济秩序,成了“贸易国家”,对外有日美安保条约约束,对内有和平宪法限制。因此,日本最不可能在军事技术上进行重大变迁,是“最不可能案例”(the least likely case)。但是,当日本崛起冲击美国经济霸权的时候,日本也感到了安全压力,并促成自身技术进步方向的改变。

1、美苏竞争与苏联技术变迁

二战结束后,就挑战国苏联而言,为服务于国家安全的需要,苏联政府大规模主导了苏联的技术变迁,其特色主要体现在以下几个方面:

首先,对军事科研的投入显著增加,军事技术的成果也相当丰硕。二战结束后,尤其是1955年以后,技术进步日益被放在苏联政府议事日程的优先位置。苏联通过经济和社会资源的重新配置(在西方世界看来,是属于扭曲性的配置),开始了一系列科学技术的建设。这些科技建设很大程度服务于其军事能力。苏联成功地模仿了西方大国几乎所有领域的军事技术,包括:坦克、飞机、原子能以及火箭。苏联的研发长期集中于国防工业领域,以军事技术为主。

这一时期的苏联军事科研几乎涵盖了当时所有的武器。最开始,苏联技术进步的目标是打破美国对核武器的垄断。到二十世纪五十年代苏联成功研制出核武器以后,苏联又展开了一系列对国家安全至关重要的技术的研发与改进,包括:导弹、喷气式飞机以及雷达。这些举措反映出,苏联决心在关键性的、战略性的技术领域掌握自主的技术能力。

苏联把军事研发视为非常紧迫的工作,试图防止美国在重大军事技术上取得主导地位,而且如果有可能的话,苏联还力图在一些技术领域获得优势。二十世纪五十年代,苏联技术发明年均增长率是四十年代的三倍;1958年到1961年间,苏联技术发明年均增长率为11.7%,是四十年代的五倍。到五十年代后期,赫鲁晓夫进一步提升了苏联空间研究和导弹计划的优先地位。1957年,苏联成功发射了世界上第一颗人造地球卫星“史普尼克一号”(Sputnik 1),它在空间技术上的领先地位使得苏联的信心膨胀。此后,苏联进行了世界首次太空载人飞行,尤里加加林(Yuri Gagarin,1934—1968)成为人类第一个进入太空的宇航员。苏联的这些重大技术成就离不开当时巨大的政府投入。

其次,当时苏联在军用技术领域的业绩显著高于民用技术,重工业发展优先于轻工业。苏联的技术进步存在显著的二元格局:军事工业采用大量高端技术;民用工业却由低端技术构成。这是因为,当安全压力更为紧迫的时候,苏联政府较少关注民用技术和普通消费者的需求。同时,出于安全考虑,苏联政府严格限制将军用技术运用到民用领域。因此,先进的国防技术外溢到民用技术的情形非常有限。

苏联技术的二元格局也体现在苏联的工业发展中。当时,苏联强调重化工业优先发展,体现民生需要的轻工业发展水平却极端低下。苏联选择这样的发展道路很大程度上来自于对国际安全形势的判断。苏联极度强调要保持对西方军事技术的赶超,起码是平衡。而重工业和国防工业的发展对技术自主性和国防安全的意义更为直接。因此,苏联政府不得不为其庞大的重化工业埋单,这也反应了一个挑战国在迅速崛起时,容易出现的军事技术压倒民用技术的情况。

再次,苏联研发的领域变得更为全面。美苏此时的研究都力图涵盖尽可能多的科学和技术领域。安全考虑驱使苏联拒绝国际技术分工,而专注于全面的技术发展。有研究发现,美苏两国均有大量的、训练有素的专业人员分布于科学研究的各个领域。他们打破国际技术的市场分工,研发活动相互重叠,研究方法有所异同,得出的结论可能互补或者截然相反。换句话,两国科研与技术人员在从事高水平重复劳动。当时苏联的研究几乎涵盖了所有的科技领域。

最明显的案例就是苏联研发的个人电脑。当时,美国已经研究出了先进的个人电脑,这些个人电脑在很多非共产主义国家的零售商店都可以买到。由于美国在计算机技术上拥有绝对优势,出于经济上的考虑,很多国家在研发计算机系统时,都力图与美国主导的系统兼容。但是苏联却耗费了大量的资源来开发苏式电脑。尽管苏式电脑比当时美国的前沿技术落后了两代,但是苏联仍乐此不疲。出于安全考虑,苏联选择了完全不同的技术路线,有意和美国主导的计算机技术路线保持距离。这笔经济账看来不划算,而背后更多是政治账。

此外,苏联还建立了一系列的科学技术机构以支持技术发展。尤其是1955年以后,这一趋势变得更为明显。中型机械制造部负责核武器的研发;通用机械制造部负责战略导弹的研发;航空工业部负责飞机及其零部件的研发。美国在同一时期,也设立了类似的机构。这些机构有力促进了高端技术的投资和采购。和研发相关的各个政府部门都有具体分工,所负责的领域往往也与国家安全息息相关。

概言之,尽管苏联的军用技术进步明显,民用技术相对乏善可陈,我们仍可以看到:在美苏权力转移时期,苏联取得了巨大的技术进步。苏联的几次重大技术成就属于人类首次,如第一颗人造地球卫星、载人飞船等。这些巨大的技术成就是在苏联经济远远落后于美国的条件下取得的。

世界上第一颗人造地球卫星:史普尼克1号

苏联代表了世界政治挑战国的“典型案例”:在权力转移时期,挑战国会集中力量投资于与国防相关的技术,以确保技术自主性,为国际权力竞争服务。

2、美日竞争与日本技术变迁

二战后,尤其是二十世纪七八十年代,日本迅速崛起,开始在经济上撼动美国的霸权地位。

在国际上,日本有美日安保条约掣肘;美日两国需要共同抗衡苏联的威胁;日本还严重依赖美国市场。在国内,日本又受和平宪法约束;加之日本国土面积狭小,缺乏支撑世界霸权的条件。此外,战后日本的经济增长长期受益于技术引进以及民用技术的发展。因此,按多重维度来看,经济上崛起的日本,最不可能将技术转向军事领域,它应该算“最不可能案例”。

然而,从二十世纪七十年代开始,日本加强了对技术自主性的诉求。于是,崛起的日本不得不面临领导国美国的处处掣肘。美国开始对日本实施技术出口控制,并在国际贸易领域打压日本,日本的不安全感显著增强。日本政府也开始强调自主创新,以克服美国的技术封锁。日本的技术进步方向逐渐调整,开始强调技术自主性、技术的覆盖面以及技术需要服务于国家安全。

首先,日本加强了对基础科学的研究。战后几十年来,日本的科研主要围绕应用研究展开。随着日本的崛起,安全形势的变迁,日本政府开始加大对基础研究的投入以确保技术自主性,并克服技术进步的瓶颈。日本政界、学界以及产业界普遍认识到:日本已经走到了需要加强基础研究的时候。日本机械工业联盟与国际航空发展基金的报告指出:“毋庸置疑,为确保在国际社会中的稳定地位,我们需要发展高端的产业技术以引导世界。为发展高端技术,我们必须激起技术革新的意愿,再度加强并培育开发技术的能力。”

日本政府在一份名为《七十年代的国际贸易与产业政策》(International Trade and Industry Policies for the 1970’s)的报告中表明,日本计划将知识密集型产业作为优先发展的重点。报告敦促日本集中力量研发密集型的产品以及高附加值的产业,比如计算机、飞机、核能设备以及特殊金属等;并发展精加工制造与组装技术,如电信设备、商务机、污染监控器材等。

日本转变技术政策固然有经济考虑,同时也反映了日本对变化中的国际形势重新评估的结果。日本产业界和官员不断强调日本和美国的技术差距,以此为理由来呼吁政府为科学技术发展提供更多的资金。一批企业家指出:日本需要发展自主的国防技术,以摆脱美国的技术封锁。正是在这样的背景下,日本的基础研究得到了很大的提升。1988年美国国家科学基金的一份报告表明,在二十世纪八十年代,日本的基础研究经费扩充了两倍。

其次,日本的研发范围也在拓宽。自二十世纪七十年代晚期起,日本开始研发机器人、半导体芯片、微电子、计算机辅助制造以及高级材料、超导器材、激光以及光纤等技术。日本研制的芯片是日本政府资助的“超大规模集成计划”的产物。这项计划有两个政府部门以及五家大型电子公司加盟。日本政府通过大规模的协调来促成重大技术突破。

再次,日本还加强了军事技术的研究。有研究指出:日本技术转型的原因是出于经济考虑,因为日本已经走到了国际技术的前端,不得不加大自身的基础研究。但是,日本当时的研发不仅是经济研发,也开始追求军事技术上的自主性。

由于美国越来越不愿意出售技术给日本,引发了日本调整技术政策的意愿。在二十世纪七十年代中期和晚期,日本国内出现了强有力的声音,要求加强日本国防。日本政府日益感到问题的紧迫性。从二十世纪七十年代中期开始,日本的国防预算稳步上升。在1977年,日本的军费预算达到61亿美元,占世界的第九位;十年以后,这一数字攀升到254亿美元,占世界的第六位。十年间,日本的军费扩充了约三倍,而在这段时期,只有日本如此大规模地扩大军费开支。

具体到国防技术领域,日本更是业绩显著。自1976年以来,日本的很多武器技术有了很大的改进,国防研发经费也显著增长。从1978年到1983年这五年间,日本的国防研发经费增长了180%,与国防研发相关的国防武器生产的年增长率为7%至11%。日本还试图摆脱对美国武器的依赖,开始研发自己的武器。二十世纪七十年代,在日本防卫厅、自卫队以及通产省官员的推动下,日本开始研发国产战斗机。这与三十年后,中国开始重新研发制造国产大飞机是惊人的相似。

日本国产武器的供给从1950年的39.6% 增加到了1982年的88.6%。从1981年到1990年的十年间,日本国内的武器生产总共增长了220%,这个速度远远快于日本的经济发展速度。日本开始把握与安全息息相关的国防技术和产品的主导权,提高自给率。通过努力,日本船只的自己率达到了100%;军用飞机的自给率为90%;弹药的自给率为87%;枪支的自给率为83%。

随着日本的崛起,日本的技术模式开始转型:从技术依赖的技术进步模式转向大而全的技术进步模式。日本加强了基础研究,有意摆脱对领导国美国的技术依赖。在政府的资助下,日本的技术研发的覆盖面大大拓宽。考虑到必须拥有自己的技术才能跻身政治大国的前列,日本政府也开始积极支持对军事技术的研发,以保障军事技术的自主性。

随着日本崛起,美日竞争加剧,国际安全压力日益影响了日本技术进步的轨迹。

在新一轮权力转移时期,维护国际安全是驱使中国政府做出自主创新决定的重要动力。随着中国经济进一步成长,随着中国经济总量日益逼近美国,中美竞争会进一步加剧。图为坐落于贵州省平塘县克度镇金科村的世界最大单口径球面射电望远镜——“中国天眼”,这里于2016年11月1日启用。

伍

欧洲与古代中国技术变迁的

历史比较

事实上,如果我们放眼更长的历史时段,就不难发现,在第二次世界大战前,即在“无核”时代,大国竞争也同样促进了重大技术变迁。

第一次技术革命(十八世纪六十年代至十九世纪四十年代)源于英国霸权面临大陆强国法国的挑战,技术革命率先在这两国出现。而第一次技术革命的关键技术——蒸汽机的改良,就来源于当时的军事竞争。苏格兰发明家詹姆斯•瓦特(James Watt,1736—1819)改良蒸汽机的基础来源于英格兰实业家约翰•威尔金森(John Wilkinson,1728—1808)对大炮镗床的改进。正是威尔金森的天才努力,才使得瓦特可以确保,直径72英寸的汽缸在最差的地方加工,误差也不会超过六便士硬币的厚度(0.05英寸)。如果没有金属工艺的改进,并能制造出精确的圆柱体,改良蒸汽机是不可能的事情。

第二次技术革命(十九世纪七十年代到二十世纪初)是在德国和英国之间展开的,当时的英德霸权竞争推动了第二次技术革命中很多关键技术的产生。如第二次技术革命的关键技术之一内燃机,其原始雏形是火枪;其工作原理是引导性爆炸:气体在某一有限空间(如汽缸)内迅速膨胀,推动一物体(通常是活塞)向指定方向运动。到了十九世纪后半期,当比利时工程师艾蒂安•勒努瓦(Etienne Lenoir,1822—1900)研制出由煤气和空气混合物驱动的发动机时,内燃机才具有潜在的实用价值。

第二次技术革命的一项重要投入品是钢材。钢的兴起离不开当时英德霸权竞争过程中双方对新材料的需要。不仅造船需要新的钢铁材料,制造枪支同样也需要钢材。在权力转移时期,英德双方加强军备,冶炼业尤其是炼钢业有了很大进步,而军队是钢材最早的用户。最开始,钢材的价格过于昂贵,甚至连军方对碳钢技术的成本都感到难以承受。但是,军事竞争的压力迫使它们在技术上予以投入。美国的米德维尔钢铁公司(Midvale Steel)和伯利恒钢铁公司(Bethlehem Steel)就曾为美国海军制造装甲钢板。当军队大范围使用钢材,市场逐渐打开以后,其他民用部门才开始接受这一新材料的消费。

1903年,德国皇帝说服西门子公司和一家德国电气公司(Schuckertwerke)合作建立一家无线电通讯公司,而这背后的故事是英国和德国海军军备竞赛的需要。这家公司在世界各地研发、设计和安装无线电工作站。

因此,第二次技术革命中,新技术的出现和推广离不开当时欧洲大国之间的权力竞争。在权力转移时期,英德两国的权力竞争,使得双方政府全力支持改进交通运输工具、电话、无线电、汽车运输、飞机等重大技术。这些技术使两国有可能调动和指挥几百万人奔赴战场、参与战争。正是英国和德国对霸权的争夺,为内燃机、钢铁、铁路、无线电、可互换部件以及大规模生产等技术的出现和发展创造了条件。

在两次技术革命之前,地理大发现及支撑大发现的重大技术变迁离不开葡萄牙、西班牙对地区霸权的争夺;科学革命的出现离不开荷兰与英国争夺欧洲霸权。如果说欧洲的大国竞争,尤其是大国权力转移时期的国际竞争推动了重大技术变迁的出现,那么,古代中国则与欧洲形成鲜明对照。古代中国缺乏欧洲那样激烈的国际竞争环境,尤其是缺乏欧洲大国之间权力转移这样如此激烈的国际竞争。因此,欧洲的大国竞争催生了一波又一波的重大技术变迁,而古代中国却缺乏这样的变迁。

有学者如此描述古代中国的地缘环境:“在这一区域的西部,险峻的喜马拉雅山成为这一区域的西界,北部的蒙古高原阻挡了这一区域的进一步延伸,而东部和南部一望无际的海洋成为它的天然屏障。这些在科学技术高度发达的今天看来可笑的描述,在16世纪欧洲人到来之前却是真实的历史。”这些天然屏障,使得中华帝国成为一个相对封闭体系。在这个体系内,中国难得和欧洲交锋,而在东亚长期维系了一个以自己为核心的朝贡的体系。

不过,古代中国并非一直如此安稳与太平。古代中国也出现过诸侯国之间的竞争以及中原地区与北方游牧民族之间的竞争。在古代中国存在与西方国际竞争类似的情况时,古代中国的技术轨迹却有所不同。古代中国的技术变革,往往出现在它面临严峻的外部环境的时期,主要集中在两个时期:其一,春秋战国时期,诸侯国之间的竞争让各诸侯国面临严峻的外部环境;其二,宋代与游牧民族的竞争让宋面临同样严峻的外部环境。因此,春秋战国时期与宋代,是古代中国科学、技术以及思想上的两个高峰。

春秋战国时期,诸侯国之间频繁的战争塑造了当时独特的技术轨迹。社会学家赵鼎新指出:“诸侯国之间反复爆发摧毁性的战争,而这样的战争催生了效率导向行为的快速发展”春秋战国时期取得的重要技术成就就是效率导向行为的结果。

在水利方面,西门豹的“引漳入邺”(邺,今河南安阳市北——作者注),李冰父子修筑的“都江堰”,以及水工郑国开凿的“郑国渠”等, 都是当时世界上罕见的大型水利建设工程。

不断的征战刺激了军事技术与各项工艺的发展,尤其是冶炼业的发展。春秋战国时期的冶铁技术有了重大突破。美国经济史学者乔尔•莫基尔指出:“在鼓风炉的使用方面,中国人领先欧洲人一千五百多年。这使中国人能够使用铸铁,把生铁精炼为熟铁。到公元前200年,中国人已经了解了铁的铸造,而这最早在14世纪后期才到达欧洲。”战国中晚期,各诸侯国开始大量使用铁器制品。战国时期用柔化退火制造可锻铸件的技术以及多管鼓风技术是冶金技术的重要成就,这样的冶炼技术比欧洲早了二千年左右。建国后出土的越王勾践剑在地下埋藏了两千多年,出土时仍熠熠发光,剑刃极其锋利,剑身不见锈斑。

在天文方面,战国时期的《甘石星经》,是世界上最早的天文学著作。它测定了上百颗恒星的方位,是世界上最早的恒星表。

因此,我们可以看到,春秋战国时期,诸侯国之间相互征战的副产品是促成了重大的技术进步。

宋朝面临类似的外部环境,北方游牧民族对宋的统治构成了严峻的威胁。宋朝的统治者面对强大的邻邦必须严阵以待,积极应对入侵。美国汉学家伊佩霞 (Patricia Buckley Ebrey)指出:“从979年到1041年间,宋朝的军队增加了三倍,达到了125万余人。政府每年都要生产大量的武器,包括数以万计的箭头和数以千计的盔甲。军费开支耗费了政府大约四分之三的收入。”这却刺激了技术的改良。在这样的环境下,宋朝开创了古代中国技术史上又一个辉煌时期。四大发明中的三项发明即指南针、活字印刷术与火药都与宋代密切相关。

在宋代,人们根据以往的技术积累,制作出了成型的指南针。宋代航海事业和外贸事业的发展又进一步推动了指南针的发展。随后,指南针由阿拉伯人传到了西方。在1045年前后,布衣毕昇(约970—1051)用陶瓷制成活字,活字印刷术首次出现。在公元1040年,在对党项族的作战中,仁宗皇帝派人编撰了长达四十卷的兵书,其中包括制造使用各式武器与攻城设备的方法,也首次提到了如何制造火药。后来,宋人发现火药可以用作发射燃料,从而制造了真正的火炮。

此外,宋代的计时技术也取得了重大进步。公元十世纪到十一世纪,中国的钟表制造者就建造了精巧的水钟。公元1086年,宰相苏颂(1020—1101)主持建造了著名的水运仪象台。这是一部集观测天象、演示天象、计量时间、报告时刻等功能于一体的综合性观测仪器,使得中国人在时间计量上的成就达到了顶峰。风箱也在宋代发明出来,后来传入西方,这被李约瑟(Joseph Needham,1900—1995)看作蒸汽机的重要构成。此外,宋代冶铁也取得了重大进展。在1064年,宋朝生产了约9万吨的铁;到了1078年,铁的产量达到了12.5万吨。而1788年的英国,其铁的产量才仅有7.6万吨。

乃至有研究宣称,工业化的起源不应该从英国的经济史中去寻找,而应该从古代中国寻找;正是由于宋代许多思想和技术向西方世界的传播,才极大地促进了西方世界的兴起,这正是西方文明的东方起源。宋代技术对西方文明的起源起到了举足轻重的作用。

概言之,欧洲存在比较激烈的国际竞争,尤其是存在国家之间权力转移这样异常激烈的国际竞争,因此它在世界技术史中能脱颖而出。而古代中国在很长一段时间里缺乏严峻的国际竞争环境,更缺乏权力转移这样高强度的国际竞争,因此,古代中国逐渐丧失了技术进步的意愿与能力,进而丧失技术上的领先地位。

历史上的霸权竞争往往促成世界重大的技术变迁,乃至技术革命。如表3所示:世界霸权竞争有力地促成了重大技术变迁的出现。

简言之,葡萄牙西班牙的霸权争夺促成了大航海时代的技术突破以及地理大发现;荷兰与英国的霸权竞争促成了科学革命;英法的欧洲霸权争夺带来了第一次技术革命;英国与德国争夺欧洲霸权的权力竞争带来了第二次技术革命;二战后,美国与苏联的霸权竞争引发了新一轮的技术革命。

陆

结语

技术学的研究者大都认为技术进步会沿着一定的技术轨道行进,技术进步有着自身的周期。本文试图展示,重大技术变迁的周期受国际政治变化的影响。尽管技术进步充满不确定性,本文仍力图探寻技术进步中一些相对稳定的规律。政治是主人,技术是仆人,世界重大技术变迁往往受大国竞争驱使。权力转移时期是大国竞争最激烈的时期,在这一时期往往催生重大技术变迁。

第二次世界大战后,技术革命背后的故事是大国政治。半导体、晶体管、互联网、航空航天等技术都源于同一个储蓄库。大国的权力竞争推动了与国家安全相关的重大发明的出现,这些发明与发现为以后的技术改进和民用化提供了来源。在苏联作为挑战国崛起时,美苏双方的技术竞技就为这个储备库增添了诸多内容。在领导国与挑战国之外的国家,也存在大量的技术革新。只是与领导国与挑战国相比,这些国家意愿与能力往往不及挑战国与领导国而已。

2006年初,中国召开了全国科技大会,这次会议对技术创新的基调与以往的技术政策有很大的不同。在这次会议上,中国政府开始强调走中国特色的自主创新道路,建设创新型国家。十几年来,中国在技术领域已经取得了巨大的成就,其原因是中国日益崛起,并成为世界政治中惟一可能撼动美领导权的国家。在新一轮权力转移时期,维护国际安全的考虑是驱使中国政府做出自主创新决定的重要动力。当前中美技术政策的走向也预示了未来重大技术变迁的端倪。只是和本文开头提到的两部电影中的情节不同,双方技术竞争的内容会远远大于技术合作的基调。

我们可以做出这样的判断:随着中国经济进一步成长,随着中国经济总量日益逼近美国,中美竞争会进一步加剧。权力转移时期的国际竞争会促使中国政府加大对技术自主性的诉求;中国政府会相应加大对科学技术的支持与干预;中国的军事技术会迈上一个新台阶;中国对基础科学、人力资本的投入会持续增加;在以后的一段时间里,中国会发生更显著的技术变迁。世界政治领域的新一轮权力变迁将拉动中美双方新一轮的技术变迁。

新亚历山大图书馆的天文馆,埃及亚历山大港

-

电子产业

+关注

关注

0文章

438浏览量

21832 -

工业革命

+关注

关注

0文章

107浏览量

15883 -

科学技术

+关注

关注

0文章

24浏览量

2965

原文标题:大国权力竞争因何引发技术革命?——万字长文透视全球科技变迁的政经逻辑

文章出处:【微信号:AItists,微信公众号:人工智能学家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

相关推荐

脑机接口重大进展,AI模仿让患者发声!上游芯片技术也在不断研发

开源技术在工业自动化领域的作用

一文搞懂Linux进程的睡眠和唤醒

重塑工业未来:5G工业网关的深度剖析与应用展望

突破极限:科技如何重塑奥运会体验

图像处理器的发展历史

risc-v的发展历史

思看科技3D扫描技术助力加拿大著名文化广场历史围栏修复与二次设计!

重大技术变迁在不断重塑世界历史进程

重大技术变迁在不断重塑世界历史进程

评论