场效应管检测方法与经验,FET test methods and experience

关键字:场效应管检测,场效应管应用

MOS场效应管的输人电阻高,栅极G允许的感应电压不应过高,所以不要直接用手去捏栅极,必须用于握螺丝刀的绝缘柄,用金属杆去碰触栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极,引起栅极击穿。

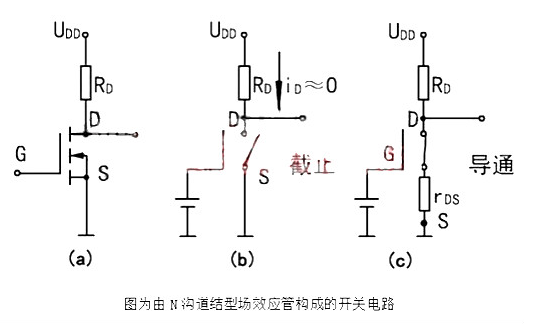

一、用指针式万用表对场效应管进行判别 (1)用测电阻法判别结型场效应管的电极

根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极;若两次测出的电阻值均很小,说明是正向PN结,即是正向电阻,判定为P沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。若不出现上述情况,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅极为止。

一、用指针式万用表对场效应管进行判别 (1)用测电阻法判别结型场效应管的电极

根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极;若两次测出的电阻值均很小,说明是正向PN结,即是正向电阻,判定为P沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。若不出现上述情况,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅极为止。

(2)用测电阻法判别场效应管的好坏 测电阻法是用万用表测量场效应管的源极与漏极、栅极与源极、栅极与漏极、栅极G1与栅极G2之间的电阻值同场效应管手册标明的电阻值是否相符去判别管的好坏。具体方法:首先将万用表置于R×10或R×100档,测量源极S与漏极D之间的电阻,通常在几十欧到几千欧范围(在手册中可知,各种不同型号的管,其电阻值是各不相同的),如果测得阻值大于正常值,可能是由于内部接触不良;如果测得阻值是无穷大,可能是内部断极。然后把万用表置于R×10k档,再测栅极G1与G2之间、栅极与源极、栅极与漏极之间的电阻值,当测得其各项电阻值均为无穷大,则说明管是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则说明管是坏的。要注意,若两个栅极在管内断极,可用元件代换法进行检测。

(3)用感应信号输人法估测场效应管的放大能力

具体方法:用万用表电阻的R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,给场效应管加上1.5V的电源电压,此时表针指示出的漏源极间的电阻值。然后用手捏住结型场效应管的栅极G,将人体的感应电压信号加到栅极上。这样,由于管的放大作用,漏源电压VDS和漏极电流Ib都要发生变化,也就是漏源极间电阻发生了变化,由此可以观察到表针有较大幅度的摆动。如果手捏栅极表针摆动较小,说明管的放大能力较差;表针摆动较大,表明管的放大能力大;若表针不动,说明管是坏的。

根据上述方法,我们用万用表的R×100档,测结型场效应管3DJ2F。先将管的G极开路,测得漏源电阻RDS为600Ω,用手捏住G极后,表针向左摆动,指示的电阻RDS为12kΩ,表针摆动的幅度较大,说明该管是好的,并有较大的放大能力。

根据上述方法,我们用万用表的R×100档,测结型场效应管3DJ2F。先将管的G极开路,测得漏源电阻RDS为600Ω,用手捏住G极后,表针向左摆动,指示的电阻RDS为12kΩ,表针摆动的幅度较大,说明该管是好的,并有较大的放大能力。

运用这种方法时要说明几点:首先,在测试场效应管用手捏住栅极时,万用表针可能向右摆动(电阻值减小),也可能向左摆动(电阻值增加)。这是由于人体感应的交流电压较高,而不同的场效应管用电阻档测量时的工作点可能不同(或者工作在饱和区或者在不饱和区)所致,试验表明,多数管的RDS增大,即表针向左摆动;少数管的RDS减小,使表针向右摆动。但无论表针摆动方向如何,只要表针摆动幅度较大,就说明管有较大的放大能力。第二,此方法对MOS场效应管也适用。但要注意,MOS场效应管的输人电阻高,栅极G允许的感应电压不应过高,所以不要直接用手去捏栅极,必须用于握螺丝刀的绝缘柄,用金属杆去碰触栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极,引起栅极击穿。第三,每次测量完毕,应当G-S极间短路一下。这是因为G-S结电容上会充有少量电荷,建立起VGS电压,造成再进行测量时表针可能不动,只有将G-S极间电荷短路放掉才行。

(4)用测电阻法判别无标志的场效应管 首先用测量电阻的方法找出两个有电阻值的管脚,也就是源极S和漏极D,余下两个脚为第一栅极G1和第二栅极G2。把先用两表笔测的源极S与漏极D之间的电阻值记下来,对调表笔再测量一次,把其测得电阻值记下来,两次测得阻值较大的一次,黑表笔所接的电极为漏极D;红表笔所接的为源极S。用这种方法判别出来的S、D极,还可以用估测其管的放大能力的方法进行验证,即放大能力大的黑表笔所接的是D极;红表笔所接地是8极,两种方法检测结果均应一样。当确定了漏极D、源极S的位置后,按D、S的对应位置装人电路,一般G1、G2也会依次对准位置,这就确定了两个栅极G1、G2的位置,从而就确定了D、S、G1、G2管脚的顺序。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。

举报投诉

发布评论请先 登录

相关推荐

场效应管的参数介绍 如何测试场效应管的功能

场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件,主要通过改变输入端的电压来控制输出端的电流。场效应管广泛应用于放大、开关、电源管理等领域。 场

常见场效应管类型 场效应管的工作原理

场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件,它利用电场效应来控制电流的流动。场效应管的主要类型有结型

什么是N沟道场效应管和P沟道场效应管

场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种通过改变电场来控制半导体材料导电性能的电子器件。根据导电沟道中载流子的类型,场效应管可以分为N沟道场效应管和

N沟道场效应管和P沟道场效应管有什么区别

N沟道场效应管(N-Channel Field Effect Transistor, N-Channel FET)和P沟道场效应管(P-Channel Field Effect Transistor

简单认识场效应管和集成运放

场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称FET),又称场效应管,是一种利用电场效应来控制半导体材料导电性能的电压控制型半导体器件。它主要由栅极(G)、源极(S

场效应管的控制电压的主要参数

场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种广泛应用于电子电路中的半导体器件,其工作原理是通过改变栅极电压来控制漏极和源极之间的电流。场效应管具有输入阻抗高、驱动功率

场效应管是电压控制器件吗

是的。场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件。它利用电场效应来控制电流的流动,具有输入阻抗高、功耗低、噪声小等优点,在电子电路中得到

场效应管与IGBT能通用吗

场效应管(Field-Effect Transistor,FET)和绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)是两种不同类型的半导体器件,它们

场效应管控制电流大小的原理

场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)控制电流大小的原理主要基于其独特的电压控制特性。FET是一种电压控制型半导体器件,通过改变栅极(Gate)与源极(Source

场效应管怎样调节电流

场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)在电路中调节电流的方式主要通过控制其栅极(Gate)电压来实现。以下将详细阐述场效应管如何调节电流,包括其工作原理、控制方

场效应管栅源极电压的影响因素

场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种常用的半导体器件,广泛应用于模拟和数字电路中。场效应管的工作原理是通过改变栅源极电压(Vgs)来控制漏极和源极之间的电流

如何分别场效应管的三个极

场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它具有三个主要的引脚:源极(Source)、漏极(Drain)和栅极(Gate)。正确

场效应管的分类及其特点

场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种重要的半导体器件,在现代电子设备中扮演着至关重要的角色。它利用电场效应来控制半导体材料的导电性,从而实现电流的放大、开关

如何判断场效应管的好坏

场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种利用电场效应控制半导体材料的导电性能的电子器件。它在电子电路、信号处理、功率放大等领域有着广泛的应用。然而,由于制造工艺

场效应管检测方法与经验,FET test methods and experience

场效应管检测方法与经验,FET test methods and experience

评论