伴随三元正极进一步推广,硅基负极市场空间广阔

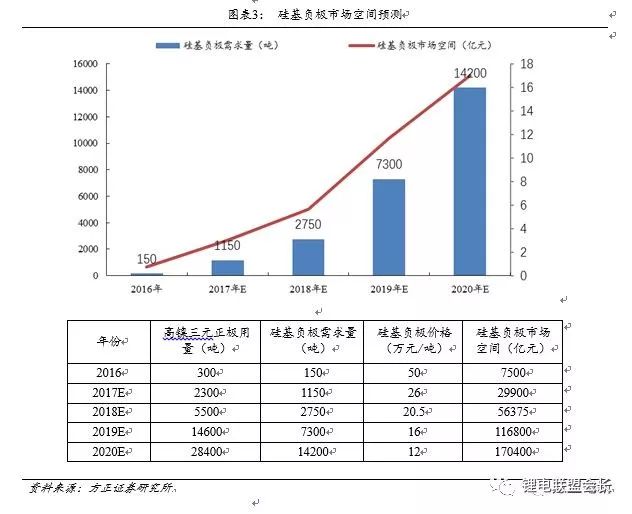

在高能量密度发展的路径之上,动力电池正极采用高镍三元材料,而负极则配合使用硅基负极材料。未来NCM811和NCA成为动力电池的主流市场。随着硅基负极制备工艺及电池厂商对于高镍体系掌握的逐步成熟,硅基负极未来将迎来较为广阔的市场。根据811/NCA的发展趋势和硅基负极材料价格情况,预计到2020年硅基负极市场空间可达17亿左右。

硅基负极为当前动力电池提容最佳之选

新能源汽车的续航能力取决于电池的能量密度,随着消费者对汽车续航里程要求不断提高,高能量密度成为动力电池未来发展方向。政策面,国家也通过推行多项政策大力推动高能量密度动力电池的发展,在传统的石墨负极能量密度的潜力已经充分挖掘的情况下,动力电池想要进一步发展,提高电池容量,硅系合金负极成为当前解决能量密度问题的最佳手段之一。

硅基负极开启动力电池负极材料新篇章

传统石墨负极能量密度只有372mAh/g,而硅材料的理论能量密度可达4200mAh/g,在容量方面硅负极材料有明显优势。硅基材料结合了碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量优点,未来硅基材料(Si/C、SiO/C)有着巨大的发展潜力。

硅基负极制备工艺难度大、非标准,价格贵

硅基材料制备工艺复杂,导致材料价格较高,现在硅碳负极材料普遍价格在20万/吨以上。目前硅基材料的制备工艺尚未形成标准化,主要有四种制备硅基负极的方法包括化学气相沉积法、溶胶-凝胶法、高温热解法和机械球磨法。制备过程中的硅纳米化和碳包覆都对硅基负极材料的化学性能有较大的影响。

国内外共同发力,产业化临近

国外日立化成、日本信越、吴宇化学和美国安普瑞斯已经有较为成熟的硅基负极出货。国内也有多家企业涉足硅基负极领域,贝特瑞和杉杉等企业已经实现量产,可批量出货。现在国内未能广泛使用硅基负极的一个重要原因在于电池企业技术工艺不够成熟,但国外的产业化进程的成功已经说明硅基负极前景广阔。

风险提示:硅基负极材料市场化不及预期,国家政策风险等。

1 伴随三元正极进一步推广,硅基负极市场空间广阔

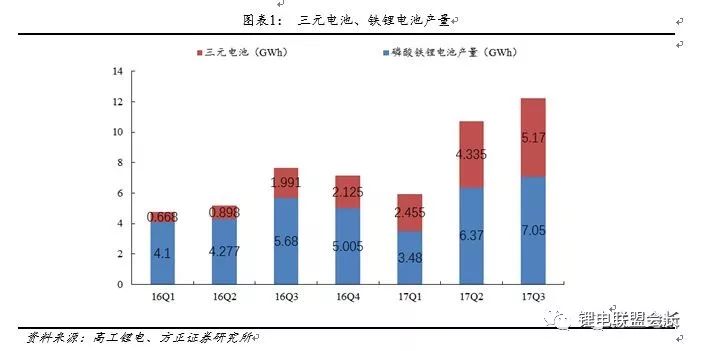

在新能源汽车追求高续航里程的迫切需求下,动力电池也在积极寻找新型高能量密度材料。作为提升电池能量密度的两大材料,正极和负极还有较大提升空间。正极方面,目前三元材料是往高能量密度发展的最优路径之一。且从三元电池产量来看,三元的渗透率正在逐步的提高。

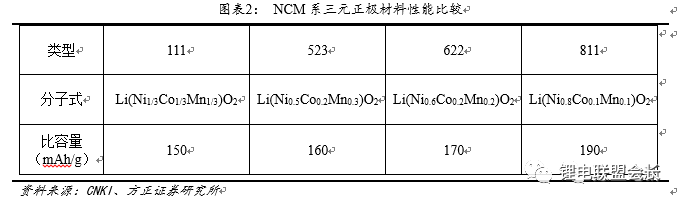

三元材料在动力领域安全性逐步成熟,以及消费市场对于续航里程的需求提升,在能量密度上具有显著优势的高镍三元材料电池市场普遍看好,成为众多动力电池企业的研究热点。目前国内三元材料市场上较为主流的是NCM523(超过75%)和111(约15%),更高一级的NCM622也开始在动力电池领域批量应用。但是真正意义上的NCM811和NCA高镍三元材料却还处于试生产阶段,离大批量生产应用还需要一定的时间。从能量密度的提升方面,我们可以看到,高镍和NCA有较为明显的提升。

随着高镍三元正极工艺的成熟和放量,下游新能源车对动力电池能量密度要求的不断提高,为了配合高容量的正极材料,硅基负极的需求也将水涨船高。动力电池正负极使用量大约为2:1,我们根据高镍三元正极未来用量预期,推算出相应年度硅基负极需求量。硅基负极价格目前较高,在26万元/吨的水平,随着制造工艺的成熟和技术的革新,加工成本必将逐渐下行,此外,随着产业的成熟,负极企业也可享受到规模化效应带来的成本节约。所以我们预测,在未来几年硅基负极价格将一路走低,并在2020年达到12万元/吨的单价。由此可以推算出硅基负极的市场空间,我们认为,市场空间将在2018年加速增长,并在2020年到达17亿元的规模。

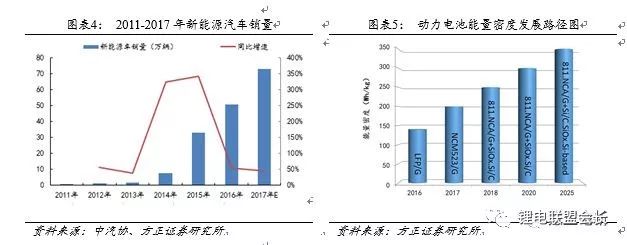

2 政策推动和消费需求剑指动力电池能量密度

新能源汽车产业在近年来发展迅速,行业在国家政策的鼓励和支持下日渐成熟,尤其在2014、2015年,新能源汽车销量增速均超过300%。预计2017年,新能源汽车年度销售量将超过70万台。目前市场上的主流新能源乘用车续航里程大约200公里,不足燃油汽车的三分之一,这是掣肘新能源汽车大规模市场化的主要原因之一。新能源汽车对轻量化有较高的要求,电池在一定重量的情况下,新能源汽车的续航能力主要取决于电池的能量密度,随着消费者对于新能源车续航里程的进一步要求,动力电池将逐步往高能量密度方向发展。

新能源汽车行业近年来的蓬勃发展离不开政策性的补贴和支持,从近年发布的政策和规划来看,国家亦不断鼓励动力电池往高能量密度发展。根据2017年4月发布的《汽车产业中长期发展规划》,到2020年,锂离子动力电池能量密度需达到300Wh/kg以上;2025年,能量密度达到350Wh/kg以上。锂电池要达到此规划中的能量密度,正极需要使用高克容量的811/NCA材料,同时负极也需要匹配高克容量的材料,显然目前普遍使用的石墨负极(理论克容量372mAh/g)无法达到。

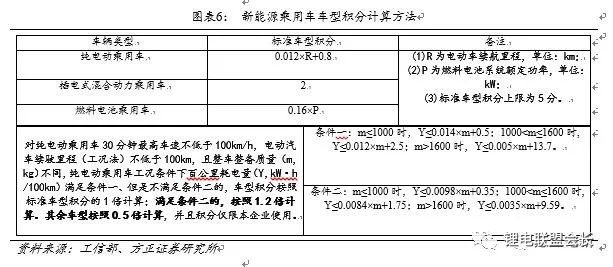

此外,将于2018年4月1日实行的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》对新能源汽车积分比例提出强制性要求。新能源汽车积分的计算一方面由汽车的续航里程决定,另一方面对汽车百公里耗电量(由汽车质量决定)设定不同标准,满足条件二的新能源汽车,其可计算的新能源汽车积分是标准积分的1.2倍。而对于不满足标准的新能源汽车,积分仅是标准积分的0.5倍。由此可见,国家鼓励新能源汽车往高续航、低耗电的方向发展,鼓励汽车企业生产新能源汽车使用高能量密度的动力电池。

3 硅基负极:产业未来爆发点

锂电池的负极材料对于电池的安全性能,能量密度及循环寿命等技术指标有重要的影响。现有的负极材料分为碳材料和非碳材料,碳系负极材料主要包括人造石墨、天然石墨和中间相炭微球等;非碳材料负极主要包括钛基材料和硅基材料。目前,石墨负极材料(主要是天然石墨和人造石墨)凭借工艺成熟、成本较低和性能较好的优势占据90%的负极材料市场。然而,石墨材料虽有高电导率和稳定性的优势,但在能量密度方面的发展已接近其理论最大值(372mAh/g)。随着新能源汽车对续航能力要求不断提高,电池负极材料也在向着高能量密度方向发展。硅具有4200mAh/g的理论克容量,且地球储量高,结合了碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量优点的硅基材料(Si/C、SiO/C)有着巨大的发展潜力。

3.1 硅基负极开启动力电池负极材料新篇章

石墨负极材料以导电性好,结晶度高,适合锂电子的脱/嵌的特点成为现今较为理想的负极材料。主要分为天然石墨、人造石墨和中间相碳微球三种,其中前两者是目前主流的负极材料产品。

天然石墨由天然石墨矿石中提取获得,成本最低。相较于人造石墨而言克容量较高。但其缺点主要在于首次效率不高,一般只能达到90%,且吸液和充放电循环性能不佳。主要运用于消费类电池领域。

人造石墨是将易石墨化碳通过高温石墨化处理转化成石墨,由于工序较多,因此成本较高。而且人造石墨的理论能量密度和导电性也要低于天然石墨。但人造石墨在循环性、安全性以及与电解液的相容性等方面具有优势。首次效率可以达到93%。两种材料在使用方面各有优势,但在动力电池上,人造石墨更加常见。

中间相碳微球在倍率性能上要高于天然石墨和人造石墨,适合于航模和动力工具。但其工艺复杂,简化困难,成本较高。此外在其他性能方面与人造石墨相比并无优势,因此市场有限。

与石墨材料类负极相比,硅材料在克容量方面优势明显,硅理论克容量高达4200mAh/g,是石墨材料克容量的十倍。

但硅材料存在较大的缺陷,在充电时,锂离子从正极脱出,嵌入硅晶体中,会造成硅材料的严重膨胀(可达300%,而碳材料只有10%),在放电时锂离子从晶体中脱出,又形成较大间隙,通胀收缩带来体积的巨大变化会有一系列问题:

1、硅颗粒破裂,材料粉化,极片脱落;

2、硅颗粒破裂,新裸露表面与电解液生成SEI膜,消耗有限电解液和正极中的锂;

3、硅颗粒的膨胀收缩导致表面SEI膜的不断破裂和生成,消耗有限电解液和正极中的锂,造成SEI膜增厚,电池内阻增大;

4、SEI膜不断的生成导致表面的导电剂、添加剂被SEI膜包覆,部分失去电子活性,内阻增大;

5、硅颗粒膨胀收缩导致表面的粘贴剂的粘性下降,造成活性物质脱落。同时,导电剂、添加剂不能很好地和活性物质接触,内阻增大;

6、硅颗粒膨胀收缩导致极片的横向和纵向承受较大应力,导致极片褶皱、电池变形,极片和隔膜不能很好地接触,内阻增大。造成电池内部孔隙率降低,减少锂离子移动通道,造成锂离子析出。

这些问题会严重影响电池的安全性、循环性能和容量。此外,硅为半导体,导电性比石墨差很多,导致锂离子脱嵌过程中不可逆程度大,从而降低其首次效率。

为了抑制硅材料的体积膨胀和改善硅颗粒之间的电接触,现在在硅的运用上主要是采用硅基材料(硅碳负极、硅氧负极)。采用碳材料作为硅基材料的缓冲基体有以下几点好处:

1、碳材料能有效缓解充放电过程中巨大的体积膨胀;

2、减少硅材料和电解液接触,可以生成稳定的SEI膜,提高首次库伦效率;

3、碳材料具有良好的电导性,提高硅基负极的电导率;

4、碳材料可以改善由于硅表面悬键引起的电解液分解,提高稳定性。现在常用的硅碳负极材料普遍能达到400mAh/g以上的能量密度,超过石墨的理论克容量。

3.2 硅基负极制备工艺难度大、非标准,价格贵

硅基负极相对于石墨负极材料的制备工艺复杂,大规模生产存在一定困难,且各家工艺均不同,产品目前没有达到标准化,导致其价格一直居高不下,目前硅碳材料价格均在20万元以上。现在采用较普遍的硅碳负极的制备方法主要有以下几种:

化学气相沉积法(CVD):在制备硅/碳复合材料时,以SiH4、纳米硅粉、SBA-15和硅藻等硅单质或含硅化合物为硅源,碳或者有机物为碳源,以其中一种组分为基体,将另一组分均匀沉积在基体表面得到复合材料。用此法制备的复合材料,硅碳两组分间连接紧密、结合力强,充放电过程中活性物质不易脱落,具有优良的循环稳定性和更高的首次充放电效率,碳层均匀稳定、不易出现团聚现象;此种方法对设备要求简单,反应过程环境友好,复合材料杂质含量少,适合工业化生产;

溶胶凝胶法:溶胶凝胶法制备的硅/碳复合材料中硅材料能够实现均匀分散,而且制备的复合材料保持了较高的可逆比容量、循环性能。但是碳凝胶较其它碳材料稳定性能差,在循环过程中碳壳会产生裂痕并逐渐扩大,导致负极结构破裂,降低使用性能;且凝胶中氧含量过高会生成较多不导电的SiO2,导致负极材料循环性能降低;

高温热解法:高温热解法是目前制备硅/碳复合材料最常用的方法,工艺简单容易操作,只需将原料置于惰性气氛下高温裂解即可,而且易重复。此种方法合成的复合材料中碳的空隙结构一般都比较发达,能更好的缓解硅在充放电过程中的体积变化。但是,高温热解法产生的复合材料中的硅的分散性较差,碳层会有分布不均的状况,并且颗粒容易产生团聚等现象;

机械球磨法:机械球磨法制备的复合材料颗粒粒度小、各组分分布均匀,而且机械球磨法制备硅/碳复合材料具有工艺简单、成本低、效率高,适合工业生产;但是该法是两种反应物质在机械力的作用下混合,颗粒的团聚现象难以解决。

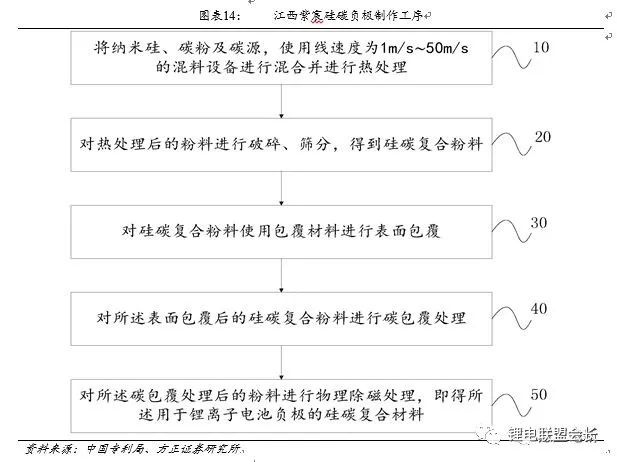

常用的硅碳负极制备流程主要是将块状硅材料进行粉碎、研磨得到纳米硅(粒径一般小于500nm),然后进行碳包覆,再将其与石墨按照所需的容量进行混合,最后除磁形成硅碳复合材料(粒径一般在35μm以下)。不同企业的制作工序有所不同,下面是江西紫宸与中科院物理所合作的一篇专利上硅碳的制作工艺:

对于硅碳材料的制备而言,硅的纳米化、碳包覆等对其性能影响较大。

对于硅的纳米化过程而言,制备粒径较小并具有良好分散性的硅颗粒对于提高硅碳负极的性能是非常重要的。颗粒尺寸减小后,硅的绝对体积变化也会相应减小,在锂离子脱嵌过程中能有效减小硅由于体积膨胀产生的内应力,减小对电极结构造成的破坏,此外,还能有效缩短电荷和锂离子的传输路径,从而提高电极的循环性能和库伦效率。

但当颗粒尺寸很小时,颗粒极易发生团聚。硅作为半导体,本身导电性差,团聚之后颗粒的导电性更加恶化,造成电子传输速率的下降和反应速率的降低。同时,由于团聚体缺乏电解液的浸润,有效的固液反应界面大大减小,从而电化学反应活性迅速下降。因此,对于硅基负极材料而言,制备高度分散的纳米硅原材料是提高负极材料化学性能的关键。

碳包覆能有效缓解硅在充放电过程中的体积膨胀,有效减小电极在充放电过程中的体积变化,防止纳米硅直接接触电解液,减小电极表面SEI膜的形成消耗,提高库伦效率。通常情况下,包覆量越大,循环性能越好。此外不同碳源对负极材料的循环性能也有影响,这主要是因为不同碳源的石墨化程度不同造成的。石墨化程度越高,循环性能越差。

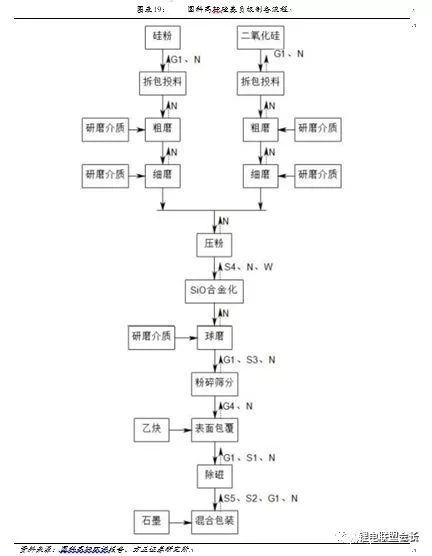

除了硅碳负极,其他硅基负极(主要是硅氧负极)也进入了产业化生产,生产流程与硅碳负极有所区别。以国科高轩的制备工艺为例,主要有以下步骤:

1、SiO合金化:将硅粉和二氧化硅分别进行粗磨和细磨后,将两者混合压成块状,再在高温中生成SiO;

2、球磨筛分:在SiO中加入研磨介质进行研磨,优选粒径为5-7μm的SiO微粒;

3、碳包覆:以乙炔为碳源,经过高温热解后采用CVD法进行表面碳包覆;

4、除磁和混合包装:对碳包覆后的氧化硅进行除磁后与石墨混合包装。

硅氧负极和硅碳负极的主要区别就在于:1、在膨胀上,硅氧负极普遍优于硅碳负极;2、在首次效率上,硅碳负极一般高于硅氧负极。

3.3 国内外企业共同发力,开启产业化之路

全球95%以上的负极材料销量来自于中国和日本,两国在石墨负极材料领域各有优势,日本在技术水平方面处于领先地位,而中国拥有丰富石墨矿产资源,具有成本优势。但在硅碳负极领域,无论是材料的生产还是应用,国内发展与国外还有一段距离。

在国外,日立化成是全球最大的硅碳负极供应商,特斯拉使用的硅碳就是其供应。另外日本信越、吴宇化学、美国安普瑞斯等也可提供硅碳负极产品。

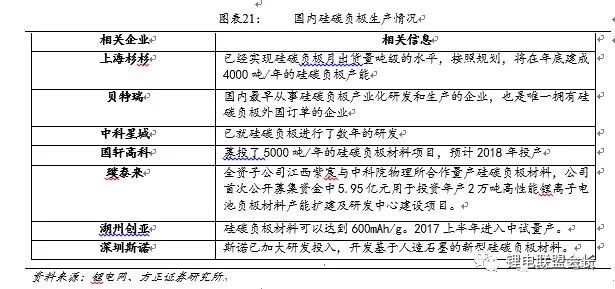

国内,已有多个企业布局硅碳负极材料,但由于硅碳负极技术壁垒高,至今为止只有贝特瑞和上海杉杉实现量产。其他负极材料生产企业和电池厂商如江西紫宸、国轩高科、中科星城等正在不断的对硅基负极材料进行研究投入,预计未来两年将迎来硅碳负极应用的爆发期。

贝特瑞:凭借负极材料技术优势,其在硅碳负极材料的研发和产业化进程一直都处于国内领先地位。公司在2013年通过三星认证后,其后三年硅碳负极材料产量持续攀升,市场认可也逐步提高。该公司也是国内唯一一家拥有国外硅碳负极材料订单的公司。

杉杉股份:硅碳负极材料已实现月出货量吨级水平。依照公司计划,预计2017年硅碳负极生产规模将达到4000吨/年。

璞泰来:全资子公司江西紫宸与中科院物理所合作量产硅碳负极材料,公司首次公开募集资金中5.95亿元用于投资年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目。

国轩高科:募投项目含5000吨/年的硅碳负极材料项目,预计2018年投产。

另一个制约硅碳石墨大批量使用的原因是电池企业本身的技术工艺还不够成熟。当然也有少部分的企业已经取得了一定的技术突破。国外,2012年,日本松下就已经将硅碳负极材料应用于最新的NCA18650C型号电池,容量高达4000mAh,并于2013年实现量产。2015年,日立集团旗下的Maxell公司已经开发出以“SiO-C”为负极材料的新式锂电池,并成功地应用到智能手机商业化产品中。今年,特斯拉通过在人造石墨中加入10%的硅基材料作为动力电池负极(负极克容量达到550mAh/g以上,电池能量密度可达300wh/kg)成功运用于Model 3,开启硅碳负极材料运用于动力电池的里程碑。国外硅碳负极的成功应用说明其产业化前景广阔,未来需求将会迅速上升。

我国在硅碳负极的应用上,也有部分企业走在前列,CATL、比亚迪、国轩高科、比克和天津力神等企业均在硅碳积极布局,比克电池目前更是已经将硅碳应用在其811的圆柱电池里,客户主要有江淮、东风等。

4 推荐标的

由于制备流程和技术对硅基负极材料的性能影响大,制备方法又是非标准化流程,这更有利于规模大、研发能力强的负极生产企业占据更大的市场份额。此外,相比较于传统石墨负极,硅基负极成本构成也将更加不透明,利润会更高。在动力电池方面,当硅基负极材料逐步代替传统石墨材料以后,在硅基负极材料企业中有研发和市场优势的先行者如璞泰来、上海杉杉、贝特瑞和中科电气将大大受益。

4.1 璞泰来(603659)

公司业务主要包括锂电池中游的负极、涂布机、隔膜等多项业务,协同效应明显。多年来负极业务一直是公司主要收入来源,且占比逐步提升,2013-2016年收入占比分别为33.85%、40.22%、56.75%、62.71%;且负极业务一直保持着较高的增速,2013-2016年增速分别高达223.77%,158.58%和100.87%。

负极作为公司最重要的主营业务,其市场占有率处于行业前三,人造石墨产品更是居于行业首位。公司的负极材料定位于中高端产品,毛利率居于行业首位。今年,将IPO的资金中60%投向负极业务,解决产能不足问题,并且全资子公司江西紫宸与中科院物理所(国内最早在硅碳负极领域开展研究公司的机构)合作量产硅碳负极材料。未来随着国内储能市场的发展以及高能量密度电池需求的进一步攀升,公司业绩持续亮眼可期。

4.2 杉杉股份(600884)

杉杉股份作为中国最大、世界综合产能前三的锂离子电池材料综合供应商,新能源业务覆盖锂电新能源上下游产业链,其中又以三个主体领域的材料生产,分别是:正极材料、负极材料和电解液为其主营业务。在负极领域,公司始终处于行业龙头位置,排名前二。

负极业务是公司第二大收入来源,据2017年半年报显示,2017年上半年公司在负极业务实现营收6.95亿元,占公司总收入的18%,仅次于正极业务。近年来负极业务收入占公司总营收稳定维持在20%左右。

除了深耕于传统石墨负极材料,杉杉股份还积极进行硅基负极材料的研发工作。作为为数不多实现硅碳负极材料量产企业之一,现今硅碳负极材料已实现月出货量吨级水平。依照公司计划,预计2017年硅碳负极生产规模将达到4000吨/年。预期在硅碳负极领域,公司也将有耀眼表现。

4.3 贝特瑞(835185)

公司是全球负极材料供应商之一,负极材料市场占用率位居全球第一。公司的主要负极材料产品天然石墨的产量大于所有其他负极材料厂商天然石墨的产量总和。采用大客户战略,主要聚焦于三星、LG和比亚迪等锂电池行业高端客户,前五大客户占公司总销售额的46%。

在硅基负极方面,公司是国内最早进行硅碳负极研发和量产的公司。一直以来公司的生产和研发都处于行业领先地位,是国内唯一一家拥有国外订单的企业,获得的硅基负极方面的专利也排行业第一。

4.4 中科电气(300035)

公司今年上半年通过并购星城石墨进入锂电池负极行业。子公司星城石墨有15年的负极材料研发和生产经验,依托于上市母公司的资金实力,有望在未来进一步扩大产能,受益锂电池的快速发展浪潮。此外,公司收购石墨化加工企业格瑞特100%股权,有助于产业链整合,压缩星城石墨产品成本,提高产品竞争力和开拓市场的能力。

在硅碳负极方面,公司已在该领域有相关的技术储备,进行了多年的研发工作。未来国内硅基负极产业化到来之际,硅碳负极等新型高端负极材料也将成为星城石墨进一步扩张的主要推力。

-

新能源汽车

+关注

关注

141文章

10649浏览量

100327 -

能量密度

+关注

关注

6文章

287浏览量

16605

原文标题:硅基负极:冷潮过后再次热门!

文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

相关推荐

三元锂电池的市场前景分析

三元锂电池行业发展趋势

三元锂电池与磷酸铁锂对比

英特尔将进一步分离芯片制造和设计业务

宁德时代三元电池市占率攀升,高端市场成关键驱动力

iPhone 15在美国市场需求进一步减弱

昕感科技6英寸硅基半导体芯片项目预计年底全面通线

Arbe在中国上海设立分公司,进一步增强企业影响力

隆基携手DAT Group与SPower进一步加速越南高效能量绿色转型

英飞凌重组销售与营销组织,进一步提升以客户为中心的服务及领先的应用支持能力

伴随三元正极进一步推广,硅基负极市场空间广阔

伴随三元正极进一步推广,硅基负极市场空间广阔

评论