想象一下,开车上路时,爱车却突然失控——收音机轰鸣、雨刷狂摆、方向盘不受控制、刹车失灵……Wired杂志为了演示联网车辆在没有安全保障下的不堪一击,聘请了一名专业黑客实施了攻击。不过,这并不是危言耸听的媒体噱头,联网车辆的安全问题确实是一个非常严肃的问题。近来,一些品牌车被曝出存在软件漏洞,黑客可通过钻空子远程操控车子的各种功能。某品牌也宣布在美国召回140万辆存在软件漏洞的汽车,这成了汽车行业史上首次因黑客隐患发起的大召回。

万物互联给我们的生活带来巨大的便利: 提高生产力、节约时间和成本、体验更加丰富的服务,使我们的生活更为便捷。然而,当IP连接技术不断被用于车辆、家庭及城市中时,数字安全问题往往被人们忽视。VDC Research的一项调查显示,几乎70%的原始设备制造商认为安全性问题是设计的重点, 但仅有30%的厂商表示,他们在人员、流程和工具方面为安全性做出改进。幸运的是,这种趋势正在发生变化。

没人会在没有地基的海滩上盖房子。同样,汽车制造商、开发商和原始设备制造商正意识到,安全的智能架构可帮助其在设备、数据、网络和生态系统上构建信任,是互联设备设计的基础。安全设计能够增强我们对互联世界的信任,以此支撑起一个安全、可持续和成功的物联网生态系统。

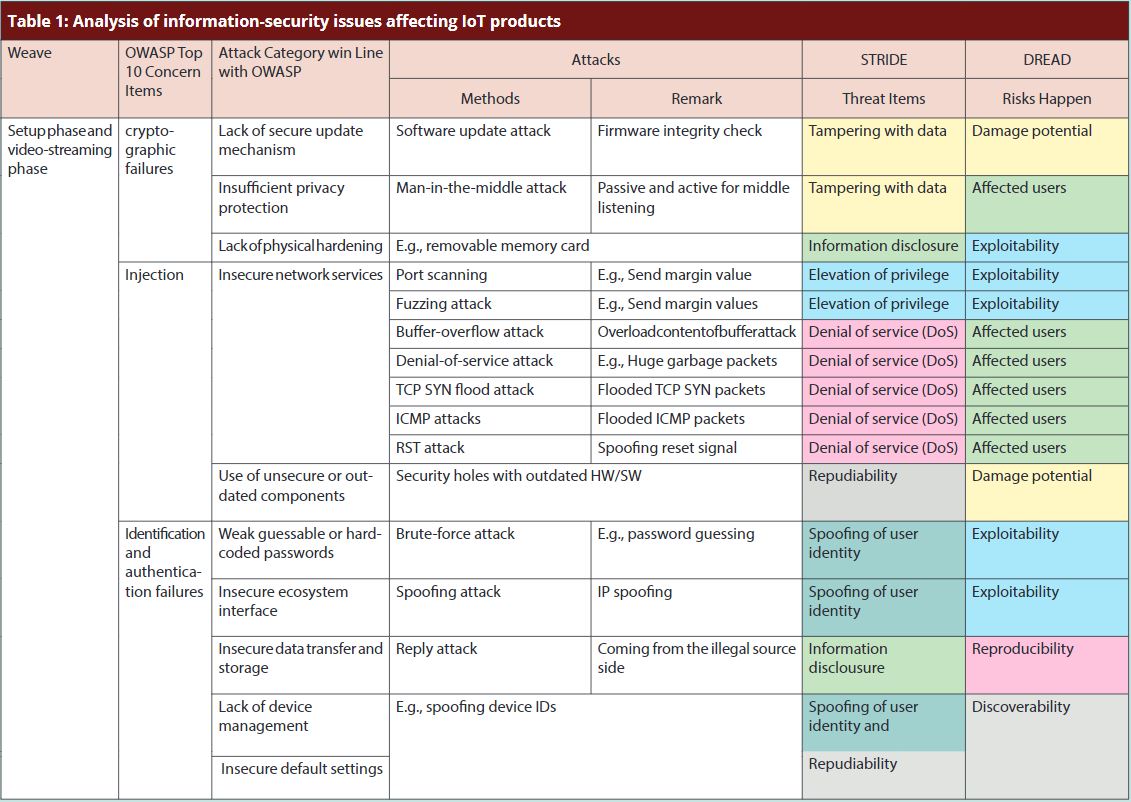

由于运行软件的汽车和其他硬件一样可能成为潜在威胁的来源,因此,汽车和工业物联网开发人员需要像IT系统集成商那样来智能地处理连接。不过,汽车行业可以从各个敏感行业获得经验,例如银行和医疗行业几十年来都在运用数字安全技术。经过验证的最佳实践包括:

设计安全

必须在开发的初始阶段就将安全问题考虑在内——这对打造得以延续的成功和信任至关重要。硬件和软件层的安全性需要在设计之初就要加以考虑,而不是事后。

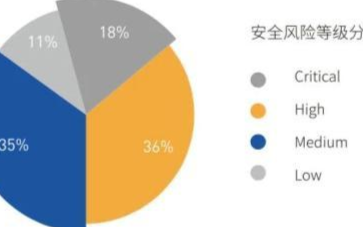

风险评估

开发人员需要知道和了解所有潜在的系统漏洞。早期的综合风险评估对整个互联设备生态系统的安全性架构至关重要,整个互联设备生态系统包括从建立连接的硬件组件到运行设备的软件,再到它所使用的通信信道,从而保护设备、网络以及处于休眠状态和活跃状态的数据。

端到端信任点及应对措施

开发人员应遵循实施端到端信任点和应对措施的几个指导原则,以减少威胁:

1)使用防篡改硬件和软件保护设备。例如,嵌入式安全芯片为抵御外来侵入增添了一层物理和数字化保护层,并在专有的安全平台上存储凭证和数据。

2)对操作软件进行加密和电子签名,以抵御攻击。加密软件没有密钥就无法使用,电子签名确保只有经过验证的软件才能在物联网设备上运行。

3)实施强大的认证和加密解决方案,以确保只有经过授权的人员和应用程序才能访问物联网基础设施。

4)安全有效地管理加密密钥来保护数据,对互联系统的访问进行管理。

生命周期管理

与笔记本电脑和台式机一样,汽车互联系统和物联网设备需要被保护,使其在生命周期——也就是10到15年的时间内免受攻击。汽车制造商和开发商需要在一个可互操作、专门的平台进行设计,从而部署安全更新并推出新的应用程序,而不影响其他的嵌入式软件。

在这个万物互联的时代,网络攻击不可避免,构建信任因而必不可少。成功的关键包括在开发之初对安全架构的设计,对整个可信生态系统——从边缘到核心的管理,在需要的时间和地点为真正重要的事物提供保护。

中国车联网发展要落地 先看海外是怎么做的

在刚刚过去的世界移动大会-上海(MWCS)上,我们发现,展会最大的亮点,除了各大厂商都在积极展示5G愿景以外,整个产业对于物联网的落地应用也更为丰富,尤其是在车联网技术方面。

实际上,GSMA最近发布的一份名为《中国物联网规模化发展之路》的报告称,中国是全球最大的M2M市场,拥有7400万个M2M连接,现已成为物联网(IoT)部署领域的全球领导者。

对于这份报告的结论,业界看法不一。IEEE高级会员、IEEE数字感知计划主席袁昱博士在MWCS期间接受采访时直言,虽然他赞同GSMA这份报告的 大部分观点,但总体来讲还是有点偏乐观。在他看来,中国在物联网方面比较领先有一些历史原因,而中国的车联网与海外市场相比,更偏重于信息和娱乐服务,这 实际上并没有解决行业的关键痛点。

泡沫期已过 中国形成全球最大的物联网市场

上 述所提报告表示,中国政府在推广物联网应用方面发挥着举足轻重的作用,不仅为物联网的发展提供资金支持,还制定了战略方向。过去五年来,中国政府采取了一 系列措施,致力于将物联网发展成为中国经济的重要支柱。工信部此前发布的数据显示,2012年中国高物联网产业市值为2000亿元人民币,并计划到 2015年实现5000亿元人民币(约805亿美元)的目标。

与GSMA一样,袁昱博士也肯定了政府在中国物联网发展中发挥的重要作 用。早在2010年8月,时任国务院总理的***宣布,物联网对于实现中国信息与通信技术规划而言尤为关键。同年,一个国家级物联网产业研究中心应运而 生。据他介绍,当时欧洲也在提物联网,而美国那时则还在关注智能电网,所以中国起步得比较早。其次,中国在智慧交通、智慧城市、智慧农业这些方面都已经有 了一些具体的垂直应用。

“物联网已经发展了很多年,大家知道很多技术会有一个发展曲线,会有一段时间是泡沫期,但是泡沫退掉之后就要开始在产业当中真正去部署和应用了。物联网现在正处于从泡沫到落地的一个交界阶段。”袁昱博士表示,目前中国在物联网方面的确已经形成了一个全球最大的市场。

中国车联网技术发展未真正解决行业关键痛点

进入2014年以后,随着汽车厂商引入移动运营商新推出的4G LTE网络,中国汽车互联市场发展速度加快。作为车联网技术方面的专家,袁昱博士向我们分析了国内外车联网发展中不同的侧重点。“中国的车联网更偏重于基 于蜂窝网络的信息和娱乐服务,这与以美国为首的用来解决安全和减缓拥堵的实时车联网来说,是有很大区别的。”

据袁昱博士介绍,在实时车联网这一领域,美国交通部现在已经进入了紧锣密鼓的立法阶段,去年已经发了征求意见稿,将会在2017年正式立法,要求所有的车辆都具备短距的实时车联网的能力。但是,国内厂商与行业对这方面的重视还不够。

在他看来,国内的车联网服务偏重于基于3G/4G蜂窝网络的信息和娱乐服务,大家都觉得要把汽车看作是一个移动设备,汽车也是移动互联网的一个大的市场。但是这块做了很多年,从市场和商业价值方面来看,反响其实并不是特别可观。

“如果始终只是把汽车当做移动互联网的一个终端而言的话,它其实没有解决关键的痛点,或者说没有解决汽车的应用场景,换句话说,把人和物从A点运到B点 这个汽车本质使命当中的刚需。如果把车联网简单做成提供信息娱乐服务的移动互联网的话,其实没有解决到这方面的刚需。”他说。

落地基于应用 借鉴海外车联网发展经验

关于如何解决行业本身的痛点,袁昱博士表示,“基于V2V(汽车-汽车)、V2I(汽车-基础设施)的车联网,它解决了安全、高效和节能,这些才是交通 和运输领域真正的痛点。而信息与娱乐服务属于锦上添花。我觉得这一点是国内需要向国外借鉴的。在一些垂直领域,与其是炒一些概念,把一些互联网的标签、智 能的标签贴到车联网产品上,更有意义地是找到这个领域、这个行业本身的痛点,然后用技术去解决。”

具体来看,车和车、车和路实时互联的车联网能解决的问题呢?第一是安全,因为它的传输的速度高、延迟短,所以能够提高安全性。一个最直观的例子是,它可以避免车的追尾事故。有数据预期,有了实时的车和车、车和路的实时车联网之后,交通事故可以减少90%以上。

另外一方面,从效率的角度来讲,有了实时车联网之后,车和车之间的距离可以更近,车速可以更快。因为车辆之间能够直接通信之后,就不担心追尾了,这样道 路的使用率/容量也可以大大提高了。“基本上模拟的预测显示,道路的使用率能够提高到200%以上。换句话说,这是利用现有的道路来减缓拥堵的一个很好的 解决方案。”

再者,从节能环保的角度,像车队有了实时车联网之后,车和车之间的距离可以很近,在公路上就像一辆列车一样(若干辆车组成一起)。通过这种方式,由于第一辆车会排开前面的风阻,所以后面的车在行驶过程中受到的风阻会相应地减低,这样也就会有两位数百分比的节能。

5G将使电信运营商在物联网产业中扮演更重要的角色

谈及电信运营商在物联网产业扮演的角色,袁昱博士认为,“在5G成为现实之前,电信运营商可能在整个物联网产业当中扮演的角色会相对比较有限”。目前来 看,电信运营商主要扮演的是基础设施角色,这是它最本质的工作。现在电信运营商能够提供的3G和4G能力受限于自身技术,并不是总能够应用在物联网不同的 垂直领域里面。4G虽然相较于3G速度快很多,但是传输延迟依然比较大。从功耗来讲,这对于像环境监测、农业这样的物联网垂直领域,可能就不如一些基于其 他技术的解决方案的使用。

但是,“5G作为一个愿景,它本身可能是希望成为普世性的通信解决方案。如果5G到2020年能够成为现实,且达到现在大家所期望的指标,而且届时的行业生态电信基础设施由有限的几家运营商来提供的话,那时候运营商会在整个物联网产业当中扮演更加重要的角色。”

在袁昱博士看来,从整个路线图来看,由于现在运营商的网络特征第一是远程,第二是覆盖面积广,有一定的带宽,相对来说在一些比较宏观的领域,比如智慧交 通、智慧公交的解决方案,或者整个城市层面的一些管理,这些其实是运营商擅长的物联网领域。同时,从这些角度来讲,因为运营商天生具有的大数据,包括它从 每个人的手机可以获取到用户的出行行为,基于这些数据运营商可以提供一些增值服务或者创新服务。

目前的可穿戴设备亦未能解决消费刚需

物联网发展中另一个无法忽略的市场是可穿戴设备市场。虽然不少企业都在投身正在兴起的智能可穿戴设备市场,但是现在无论是智能手环还是智能手表等产品, 普遍存在着“三分钟热度”现象。也就是说,用户们在觉得新鲜了几天之后会找不到理由想要长期戴下去。袁昱博士认为,之所以出现这样的局面,主要有三方面的 原因,一是简单的贴智能标签,二是欠缺杀手级应用,三是缺乏行业规范标准。

“我认为可穿戴设备市场目前存在着泡沫。一是贴标签,把一些 在智能手机领域的成功经验简单地平移到可穿戴设备上,包括具体的技术和产品设计也采用智能手机领域的平移,这其实是不管用的。因为可穿戴设备的使用场景和 手机还是不太一样,尤其可穿戴设备产品重度依赖于手机的话,那么它就不见得是一个靠谱的方向。”他说。

另一方面,厂商们需要针对具体的使用场景下功夫去挖掘消费者需求的痛点,解决消费的刚需。“或者说也许没有痛点,那么就要制造出一个新的应用场景来让大家都觉得是值得应用的,也就是说目前还是欠缺杀手级应用,这是可穿戴设备领域普遍存在的一个问题。”

此外,目前可穿戴设备市场本身比较混乱,“几十块钱的也叫智能手环,几千块钱的也叫智能手环,消费者在购买智能手环时会问,几十块跟几千块有什么区别? 这其实也是从行业标准的角度需要去规范的东西,需要有相应的一些术语和定义以及测试和认证的规范。一方面是规范智能化程度的区别,另一方面是要对这些长时 间直接与人皮肤接触的可穿戴设备的电磁辐射、安全发热等方面进行更严格的测试和认证。”

据袁昱博士介绍,目前IEEE正在与国内的可穿戴设备联盟、华为等龙头公司进行合作,希望在可穿戴方面开发出标准,并争取在今年9月初能够正式立项通过。

电子发烧友App

电子发烧友App

评论